根城(青森)

最新登城日:2010年5月15日

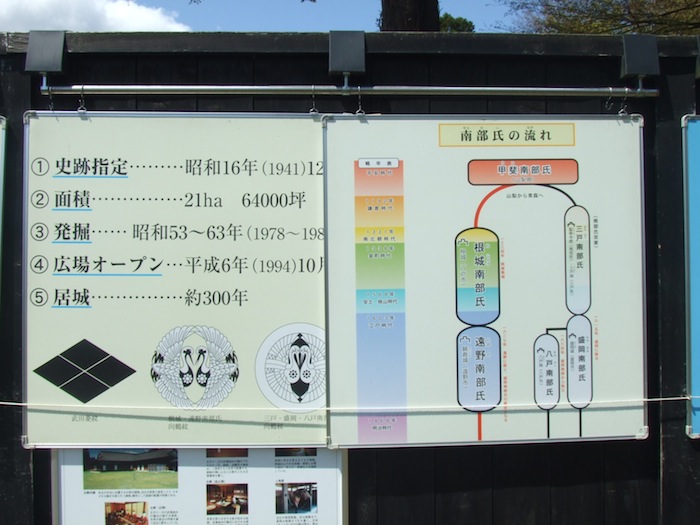

日本100名城に数えられる根城(ねじょう)は、1334年に南部師行(なんぶもろゆき)によって築城されたお城。

1627年に領地替えになって使われなくなるまでの約300年間。八戸地方の拠点でした。

西では戦乱の世。情勢がめまぐるしく変わり、戦&城事情もどんどん変貌を遂げていたことを考えると、

ひとつの地に300年もの長い間中心であり続けるなんて、けっこう平和に暮していたことになります。

城、といっても水堀、高い石垣、天守閣があってというスタイルではなく、館です。

実際に南部家の主が住んでいたこともわかっていて、中世の城館として学術的に全国的にも珍しい史跡といえます。

現在は<史跡 根城の広場>として、八戸市によって整備されています。

東北地方には、いわゆる築城ブームの1600年前後に建てられたお城があまり残っていません。

そもそも、誰でも知っているような超有名な戦国大名といえば、伊達政宗くらいです。

雪深い北国は戦に向かず、そして遠い。

攻め込むにも攻め出すにも向かず、極端にいえばかやの外でした。

なので、「天下獲ったるぜー!」という野心家が多発することなく、比較的長い栄華が続きます。

だけれど、平定することも大変なこと。

農薬もない時代、雪深い地域では食物が育たないことも多く飢饉も絶えませんでした。

ここ根城周辺の経済状況も、厳しい時代はとことん厳しかったようです。

ボランティアガイドさんが入口に常駐しているので、ぜひ説明していただくとよいですよ。楽しさ倍増です。

ひと口に南部氏といっても本家、盛岡南部氏、八戸南部氏とさまざまな流れがありますが、

南部師行は根城南部氏とよばれる分家のお方です。

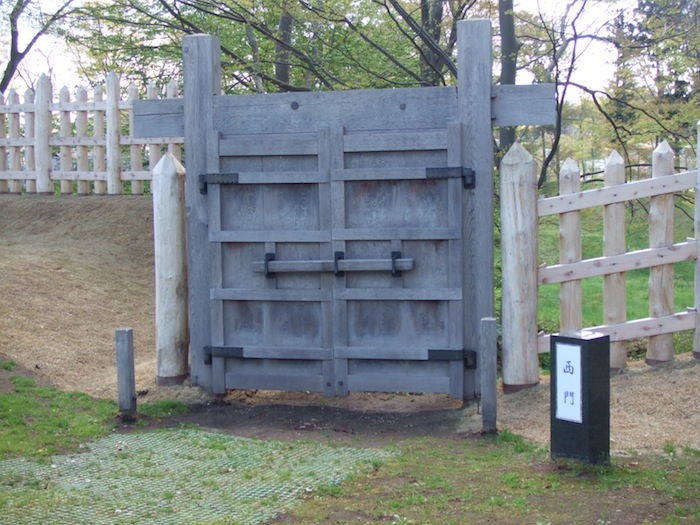

左/八戸城から移築されたといわれる東門。

中/年季の入った蝶つがいが、年月を感じさせます。

右/柱に残る無数の穴は、戦の折に弓矢が刺さった跡という説も。一応触っておきます(笑)

現在の城内は、<広場>という名称なだけあって、芝生の広がる広い敷地になっています。

野球をする親子の姿もありました。

ただの広場っぽくありながら、その端には土塁が残っていて、明らかに城跡。

なんだかおもしろい光景でした。

左/実のなる木 右/鑑賞の対象になった木

キッチリとすみわけされてます(笑)。実のなる木を鑑賞してはいけないのでしょうか。

地元の方にお話を聞くと、その土地の地理や風習を聞けるのが特におもしろい。

なぜこの立地なのか、どうしてこの方向を向いているのかということから

外部からの侵入経路や城下町のあり方など。

地理的観点という側面からだけでも、落城しない理由や城下町が反映した理由が少しずつ紐解かれて、

パズルがひとつずつはまっていくように、小さなギモンが解決していきます。

左/一生懸命説明してくださるガイドの永井さん。

(横で写真撮ったりしてますけど、ちゃんと聞いてますよ)

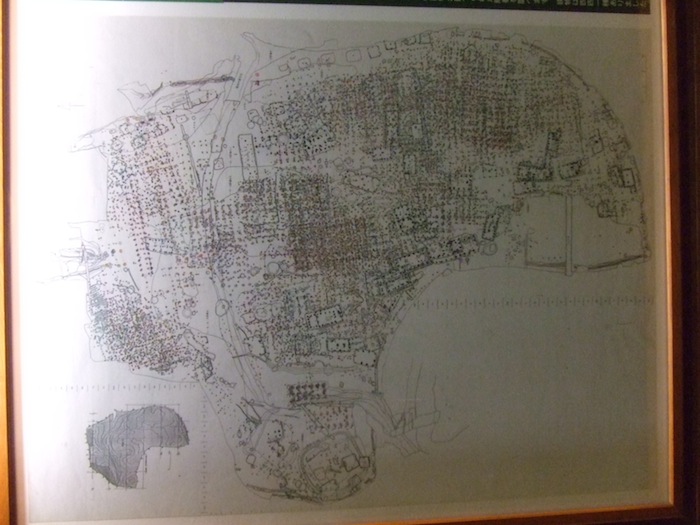

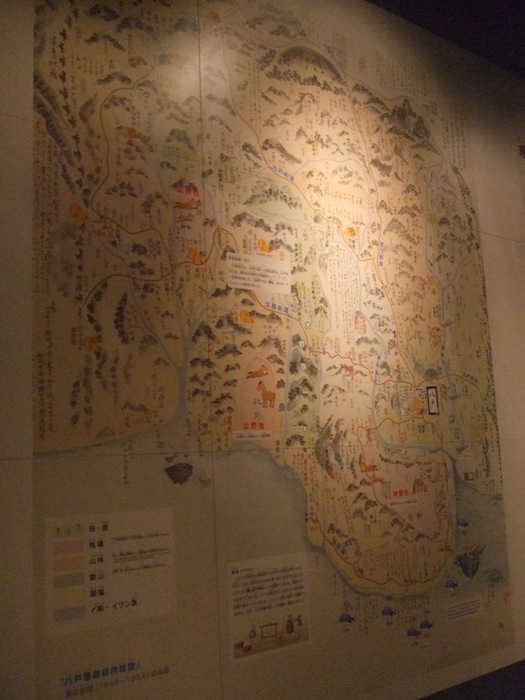

右/11年かけて発掘調査がされた根城。

こんな風に城内の全貌も示してくれているから、とってもわかりやすい!

いよいよ本丸へ。もはや木橋ではない木橋。郵便局のバイクも通っちゃいます。

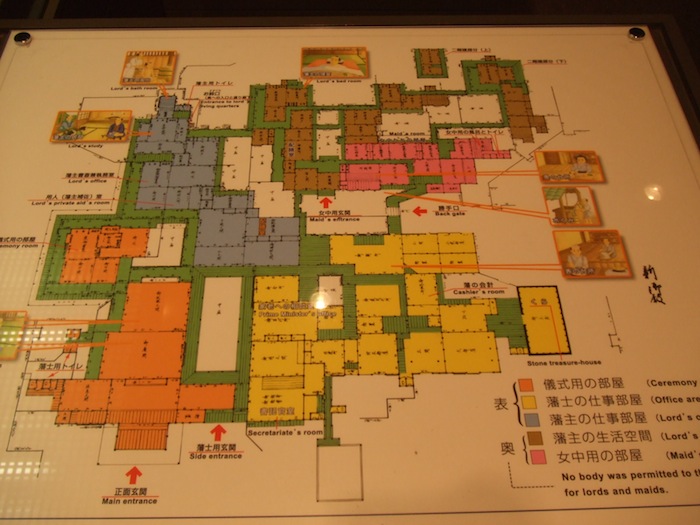

<工房(こうぼう)>・<板蔵(いたくら)>・<納屋(なや)>・<馬屋(うまや)>などが復元されています。

床ひとつにしても、位の低い者が通る廊下(ph左)は釘があらわなのに対して、

位の高い人が通る奥の廊下(ph中)はフラットでなめらか。

「南部の馬はブサイクで大人気だったんだよー!」と永井さん。

工房、板蔵、納屋なども復元されています。

「コウモリが住んでるんですけどね。残念!今日は外泊中ですな〜」と。

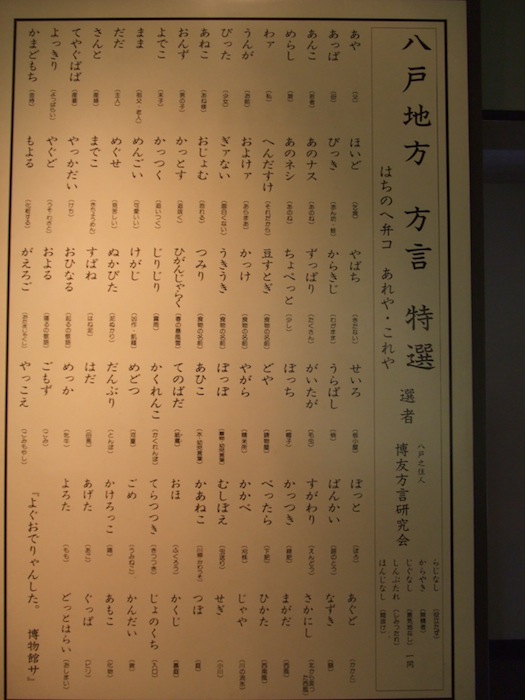

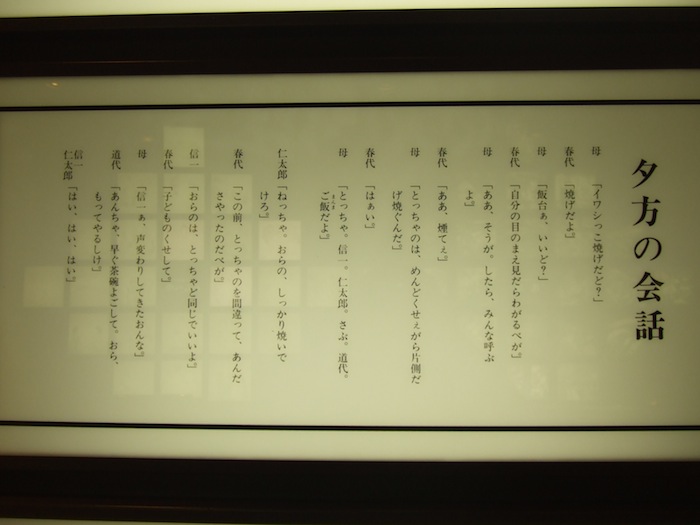

隣接する八戸市博物館は、なにげにおもしろいのでオススメ。

根城南部氏が活躍する以前の縄文時代の八戸の考古から江戸時代の八戸藩の歴史、

八戸の人々の生活がよくわかる民俗展示など、充実していました。

思わず見入ってしまう展示ばかりだったのだけれど・・・ツッコミどころも満載で別の楽しみも充実(笑)!

その中から【掘りおこされた南部氏の城 根城】を購入。発掘調査についての詳細も載ってます。