東京国立近代美術館 「14の夕べ」

国立近代美術館のアート・イベント【14の夕べ】に行ってきました。

美術・ダンス・音楽・演劇・朗読などさまざまなジャンルのアーティストが

14日間にわたり日替わりで行うイベント。

2日目は、谷川俊太郎さん、福永信さんと、古川日出男さんの3人でした。

谷川俊太郎さんは本当にステキ。

日本語が持つステキな音の世界を教えてもらいました。

谷川俊太郎さんほど言葉を操る人だからこそ、

文字・活字の表現にこだわっていると勝手に思っていたけれど、

文字と音は同等と思っているそうです。

(かつては、詩の朗読なんぞ音声の記録という認識だったけれど、

あるとき日本語の音が持つ奥深さとおもしろさに気づいたとか)

「言葉はまず意味を考えるが、意味の他に音やイメージもある。

意味だけだと意味しか考えないが、

言葉の音やイメージは理性を超えて体の中に入ってくる」のだそうだ。

うまく表現できないのだけれど、

日本語の音やリズムって、こんなに豊かで楽しいんだなあ、とびっくり。

思わず目を閉じて聞いてしまいました。わくわくしながら。

字面の表現ばかりせこせこと考えがちな私はハッとさせられました。

たとえば紙媒体なら誌面、webならディスプレイ上で表現するものなのだけど、

表現の限界は決めてはいけないんだなあ、と。

だって、読む人は日本語を読み、心や頭の中だとしても言葉を発するのだから。

ライターと作家は書き方も言葉の扱い方も違うけれど

最近はライターっぽくなくなってきているのと、話すお仕事も増えてきたので、

もっと広義で、日本語を生業とする者としては大切にしたいなあ、と改めて。

ここまでスケールの大きな表現はできないけれど、

なにかこう、ステキな日本語を扱う人になりたいなと思ったのでした。

- 日々のできごと l

- 12/08/27/23:59

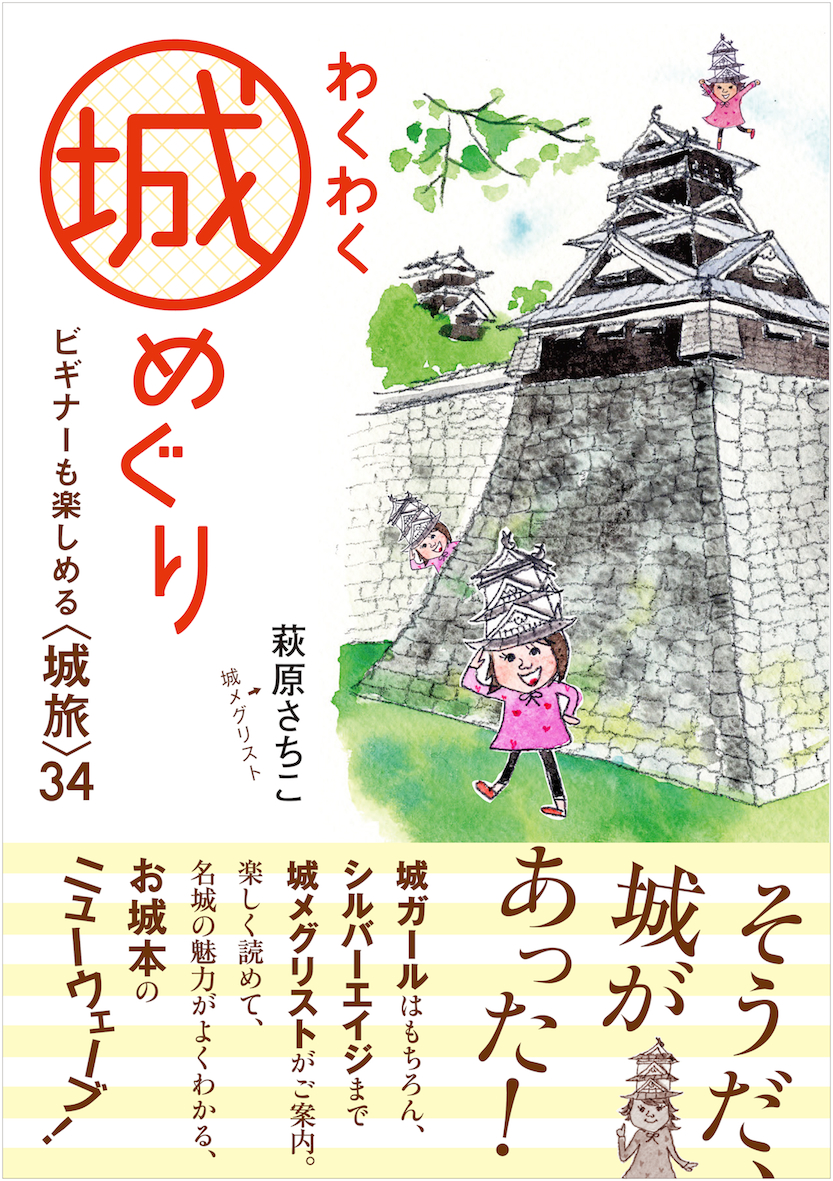

【NEWS!】著書が出版されます

いろいろお伝えしたいことがあるのですが、ひとまずビッグニュースを。

初の著書が出版されることになりましたー!

【城=歴史=難しい】という固定観念を覆したくて、ちょっと変わったお城本を書きました。

「○○年に武将××が建てた城。△△年にあの合戦の舞台となり…」と、

年表を追うことからはじまるから、難しく感じてしまう。

だから、そういうフレーズを全部取っ払いました。

「で、何がおもしろいの?」がさらりとゆるりとわかる本になっています。

お城がちょっと好きになるきっかけになったらいいなあと思います。

===========================================

【わくわく城めぐり ビギナーも楽しめる〈城旅〉34】

萩原さちこ著

発売日:2012年10月5日(金)

出版社:山と渓谷社

単行本(ソフトカバー)

===========================================

ひとまず概ね書き終えて、これからお手入れしていくところです。

情報が開示できるようになったので、裏話なども「城メグ日記」でもお伝えしていこうかなと思っています。

いつも応援してくださるみなさま、ありがとうございます。

とりあえずのお知らせでスミマセン。

少しでも精度を上げられるように、あと少しがんばります。

取り急ぎご報告まで。

台湾に行ってきました

2012年のGWは、3泊4日で台湾に行ってきました。

ああ、もう何してても楽しかったー!

この写真はどうで、このときあーでこーで、と説明したいところですが、

3か月以上経つので、例のごとくフォトアルバム的に。

何がいちばんとは決められないですが、九份は特別な時間でした。

『千と千尋の神隠し』のモデルになった、

冒頭のシーンで、お父さんとお母さんが豚になっちゃう夜市ね。

中国茶を飲みながら、のんびりしたり話たり黙ったりという時間を過ごして、

最後にきれいな夕陽を見たのが忘れられません。

その時の夜景が、トップの写真。

しかもこのお茶屋さんの名前が<天空之城>。すばらしいー!

とにかく飲みました、台湾BEER。

早朝5時羽田発のフライトだったから、もう飲んでそのまま行きました(笑)で、飲み続けました。

食べものも、台湾はお酒に合うものが多くていいですね。

夜市でヒットだったのが、台湾風クレープ。

飴で固めてから砕いたアーモンド&アイスクリーム&パクチーを、米粉でつくった生地で巻きます。

日本にはない斬新な組み合わせなので、文字で説明するとちょっと引きますが、意外とおいしいんです。

アイスは2種類で、塩味とタロイモ風?なので、さっぱりしてます。

こってり甘いスイーツが好きな女子にはたぶん物足りないです。

城メグリストとしては、、、適水瓦を発見しました!

日本の城は中国から影響を受けているんだなあ、と実感。

学生の頃、ちょっとだけ留学していたことがあるんですが、

台湾人留学生と日本人留学生はものすごくウマが合って、

好みもものすごく似ていたのを覚えています(顔も似てるし)。

こういっちゃなんですが、日本の流行が10年遅れてる感じ、なイメージでした。

今回再確認したんですが、やっぱり台湾と日本は感覚が似ている気がします。

スーパーの商品の配置とか彩りとか、生活にものすごい密着した“当たり前のこと”にあんまり違和感を感じない。

たとえば同じピンクでも、絶妙に青みがかったピンクを選ぶような、そういうセンスというか。

接客の距離感とか、話しかけるタイミングとか、そういうちょっとしたところが一緒な気がします。

もちろん異国なんだけれど、なんというか“落ち着く異国感”な気がするのです。

あともっとも感じたのは、台湾の方はみんな楽しそうに働いてる!

これは見習いたいですね。

- 日々のできごと l

- 12/08/10/21:59

3か月ぶり

前回の更新日を見てびっくり!

ものすごい放置っぷりです。

たしかこれまでも、1か月分まとめて更新…を数回繰り返していたような。。

心配のあまりご連絡をくださった方、スミマセン!元気です。

阪急交通社さんの城めぐりツアーのこと、新著のこと、お城の取材のこと、新しいお仕事のことなど、

お伝えしたいことが、いまだかつてなくたくさんあります。

ここ3か月のこともちょこちょこ振り返りつつ、更新していきます。

- 日々のできごと l

- 12/08/10/19:11

【WORK】阪急交通社さんの江戸城ツアー、人気ランキング1位に!

5、6、7月と開催させていただいた

阪急交通社さんとのコラボツアー「城メグリストと行く!!新発見お城入門 第1回江戸城」が無事終了しました。

申込者ゼロだったらどうしようかと思いましたが、全日たくさん来ていただけ、

全体を通して今期ツアーでブランド内NO.1の集客数だったようです。

サイト内でも、人気ランキング1位に…!

ありがとうございますー。

ガイド中の写真とか撮っておいてもらえばよかったんですが、ありませぬ。

参加した方がblogに書いてくださいました。

nikko81さんblog「funny 一時 serious のち interesting」→ ★

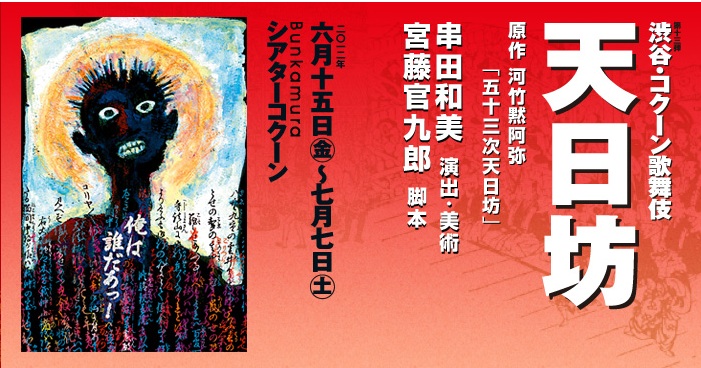

コクーン歌舞伎「天日坊」

コクーン歌舞伎を観に行ってきました。

中村勘九郎(元勘太郎)さん、お父さんの勘三郎(元勘九郎)さんと声もセリフまわしもそっくり。遺伝子ってすごい。

…というひとまずしょーもない感想。

こういう、正統派のベースは守りつつ、新しいものを取り入れていく感じは好きです。

- 日々のできごと l

- 12/07/22/23:59

沖縄復帰40周年記念 紅型 BINGATA-琉球王朝のいろとかたち-

愛してやまないサントリー美術館、今回も尋常じゃなくよかったー。

複雑繊細なものほど、究極のシンプルなんだな、と。とくに目ではなくて心で見るものは。

最近ちょっと凝り固まってたので反省。。

思わず図録も購入してしまいました。

- 日々のできごと l

- 12/07/22/01:09

24時間マラソン

2012.7.14~15に行われた

コニカミノルタ ランナーズ 24時間リレーマラソン in富士北山麓公園大会

に出場しました。

13〜4人が1チームになって、襷をつなぎながら

1周1.6kmのコースを24時間走り続けるというもの。

お友達に誘われ軽い気持ちで初参加してみましたが、いやー、ステキすぎました。

実は「24時間頑張って走り切ったー!」という達成感はほとんどなくて、

ただただ24時間とにかく楽しかったというのと、

ステキすぎる人たちに囲まれて私ってば幸せ~、というふわふわした気持ちに包まれてました。

すごい豪華で乗り心地のよいお神輿を用意してもらって、

乗っけてもらってワッショイされて、終始ご満悦だった感じ。

人とつながるありがたみって、わかってはいるし知ってもいるけど、

自力でコントロールできるものではないから、心の底から実感できることが奇跡に思えてくる。

温泉ダッシュ、夜の花火大会、富士山の夕暮れ、夜明け前の空。

チームメイトの頑張る姿やキラキラの笑顔…きれいなものをたくさん見ました。忘れません。

奇跡と偶然とは紙一重だなあといつも思う。

ピンク&ブルーチームのみなさん、私と出会ってくれてありがとう。

&レッドリボン軍のみなさん、感動をありがとうございます。

※赤いユニフォームの本気チームがレッドリッボン軍。なんと4位!なぜか私が誇らしい(笑)

集合写真、ここに載っけていいのかなー。

まいっか。ミニミニサイズで。

写真見てるだけで泣けてきちゃうな(←涙腺ゆるゆる)

沖縄取材2012

琉球王国へ1泊2日の弾丸取材。

せっかく7月の沖縄へ行ったというのに、

ビーチなど行く時間はなく、ひらすらグスク、グスク、グスク。

でも、移動中にちょこりと青い空と広い海を堪能できました。沖縄は空が広くていいですね。

沖縄の歴史は重い。そして深い。

''本島の人''はともかく''日本の人''と面と向かって言われると考えてしまう…。

ちょっと頭が痛くなったけど、キレイな空と海でパワーチャージできました。

本島のお城も「史料がない」はよくあることですが、沖縄の史料は本当になにもない。

史料どころか、沖縄戦で全部失ってしまったんですね。本当に、全部。

名古屋城本丸御殿の障壁画は疎開して無事だったり、

姫路城が無事だったのも、天守を狙われないよう覆って隠したという説があるほどですが(諸説あります)、

こういう言い方は不適切かもしれませんが、沖縄に比べればある種のゆとりがあるということですね。

なんというか、リアルな沖縄の位置付けを感じました。

沖縄の城はグスクといい性質も構造も本島の城とは一線を介すもの。歴史も技術も在り方も全然違う。

琉球石灰岩というやわらかな(でも固くて重い)石材を使った、たなびくような曲線の石垣が特長です。

本島で、総石垣の城の始祖を安土城とするなら、1576年。

しかもこのときは高石垣ではないわけだから、築造技術は比になりませんね。

首里城、今帰仁城、中城城、勝連城、座喜味城の5つのグスクが、

その関連遺産の4つの遺物(園比屋武御嶽石門、玉陵、識名園、斎場御嶽)とともに世界遺産登録されているのですが、

首里城以外は人がいなさすぎで残念に思いました。由々しき問題です。

もっと文化財のすばらしさを広めていかないと!

沖縄の方は、いろんなエッセンスを上手に取り込んで、

それをただ真似するのではなく独自のものをつくり出すセンスがあるんですね。

だから独立国家としての文化が確立されていながら、どこかノスタルジーを感じたりするのだと思います。

その話を取材先の方にしたら、

「沖縄は独自のものがないので、他から取り入れるしか手がないのですが…

でも、たしかに取り入れて生み出すのは得意かもしれません」とおっしゃっていました。

グスクだけで一冊本が書けそうな気もするし、

琉球王国の歴史、琉球王国の文化。なにか形にしたいなあと強く強く思ったのでした。

これをいうと沖縄の人に怒られそうですが…

ノウハウがないのか、不向きなのか、あんまり編集が上手じゃなさそうです。

数が少ない訳ではないのにあまりいい資料や文献がないし、まとまりが悪くて読みにくいものが多い。

ネタがあるのにもったいない。

編集者のみなさん、狙い目ですよ(笑)

もちろん、ライター・作家もね。

日本城検定開催記念シンポジウムin東京

日本城検定開催記念シンポジウムin東京 に行ってきました。

—————————————————————-

タイトル:「日本の城の魅力を語る」

会場護国寺 天風会館1F(自由席)

シンポジウム内容

小和田哲男 氏:「戦国の城の魅力を語る」

加藤理文 氏:「後北条氏の城」

中井均 氏 :「徳川の城」

鼎談「関東の戦国城郭」

コーディネーター:中井均 氏

講師:小和田哲男 氏、加藤理文 氏、中井均 氏

—————————————————————-

こんな豪華な先生方が東京に集結してくださることなんてないです。贅沢!

そして関東ということで北条の城について。

これを書いているのは、実は9月。備忘録的日記なので内容はもう書きませんが

忘れることはない内容でした。

関東出身のくせに北条の城についてまだまだ不勉強なところがある私。

きちんと勉強し直したいジャンルです。

日本城検定の特典小冊子のコラムを書かせていただいてます。

シンポジウム後、楽屋にご挨拶に行ったら、先生方が大盛り上がりしておりました。

少年のような無邪気なお城トークだったのでしょうか。…というちょこっと裏話でした(笑)

- 日々のできごと l

- 12/06/17/23:59

]

]