PENTAX K-5、購入!

1年以上も悩み踏みとどまり、ようやくデジタル一眼レフを購入しましたー!うぉー!

「あれ?持ってなかったっけ?」と複数人から言われましたが、デジタルは初なのです。

もっとダイナミックに、立体感に満ちた城の姿をそのまま収めたい。

数百年の時がつくり上げた重厚感のあるテクスチャーを表現したい。

そうは思いつつも、足場の悪い山城での使用を想定すると、デジイチは重さと大きさがネック。

そのためハイスペックコンデジを愛用していたのですが・・・欲というものはどんどん出てくるものですね。

長いこと迷っていたわりには無知すぎてわからないので、友人に相談。

レンズも友人のオススメに従い購入しました。ありがとうー。自分で考える気、ゼロ。

それにしても、カッコよい!!

難しいけれど、楽しそうです。写真っていいよね。

- 日々のできごと l

- 12/02/12/23:59

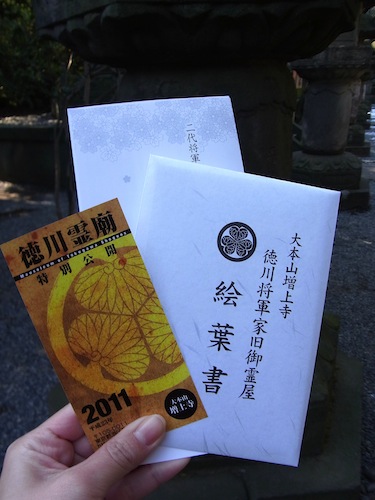

徳川将軍家墓所特別公開

「ふりかえり城メグ日記/2012年1~2月」その5。

徳川将軍家墓所が期間限定で公開されていた、増上寺へ行ってきました。

増上寺は上野の寛永寺と並ぶ、徳川将軍家の菩提寺。

将軍のお墓が芝浦にあること、意外と知られていないんですよね。

2代秀忠、5代将軍兄弟の綱重、6代家宣、7代家継、9代家重、12代家慶、14代家茂の6人の将軍のほか、

秀忠夫人崇源院(江)、家宣夫人天英院、家斉夫人広大院、家定夫人天親院、家茂夫人静寛院、

桂昌院、月光院などの側室も埋葬されています。

将軍のお墓をblogにアップするのもなんなので、門&遠巻きに。おみやげもいただいた。

265年の江戸時代があったから、今の東京があるんですよね。

徳川将軍家が頑張っていなかったら、こんなに平和で栄えた都市にはなっていませんよ。

徳川家康が江戸城を大改修する前は、江戸はどうしようもない湿地だったのですから。

なんだかちょっと、徳川家に感謝。

お地蔵さんがいっぱいいました。

ロンパースをまとったり、手編みのニット帽をかぶったりと、よーく見ると個性的。

中には、パーカーを着こなすストリート系も!

- 日々のできごと l

- 12/01/31/23:59

三陸オイスターライフ

「ふりかえり城メグ日記/2012年1~2月」その4。

収穫できるようになったら海産物をお送りします、という一口オーナー制度を設けていた

宮城県塩竈市の「うらと海の子再生プロジェクト」さんから、剥き牡蠣&海苔が届きましたー。

いつお送りできるかわかりません、という状態から、こんなに早く。

昨年11月には牡蠣祭りも開催されたようで、HPから見て取れる漁師さん達の心意気には脱帽です。

いろいろ堪能しました。

牡蠣の揚げ出し風みぞれ椀、牡蠣のトマトバジルパスタ、オイスターチャウダーのポットパイ。牡蠣のオイルマリネ。

このほか、土鍋牡蠣めし、カキフライ、牡蠣鍋など。

「飽きないの?」と聞かれるほどのオイスター漬けの毎日でした。飽きません。

牡蠣のオイルマリネは好評でしたな。

お酒にマッチするように、ちとスパイシーに味付けするのがポイント。

い〜い感じに熟成されるまでガマンが大切です。

- 日々のできごと l

- 12/01/25/23:59

第88回箱根駅伝を観戦

お正月といえば、箱根駅伝。

今年は、山の神・東洋大学柏原くんのラストランということで、

伝説誕生を期待しつつ、ナマ柏原くんを見るべく5区観戦に行ってきました。

陣取ったのは、中間地点の宮ノ下温泉。富士屋ホテル駐車場側入口の最前列。

毎年テレビを見ていると、宮ノ下だけは選手名の大コールで沸いていて、

応援に一体感があって楽しそうだなと思っていたのです。

きっと取りまとめてくれる有志の応援団がいるんだろう、と。

宮ノ下では、応援旗以外に、全大学の5区選手の名前が書かれた紙まで配布。

やはり有志らしい応援団の方がいて、“柏原コール”の練習もありました(笑)

この方が、次に来る選手の名前が書いたお手製のプラカードを掲げた上で

コールを起こしてくれるので、応援が楽しかったです。

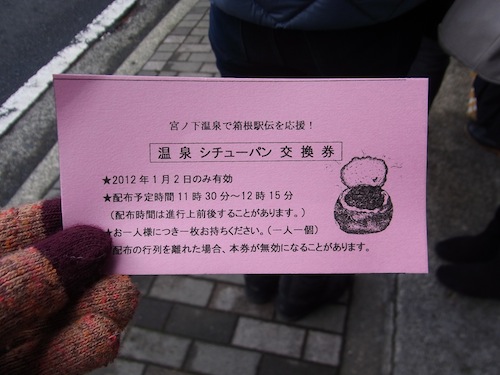

宮ノ下を選んだ理由はもうひとつ。

宮ノ下名物の渡邉ベーカリー「温泉シチューパン」が無料で配られるのです!(先着1,000?個)

ただ寒い中待つより、シチューパン行列に並んだほうが時間も潰せていいことづくし、ということで。ふふ。

ナマ柏原くんですが、色白のつるつる美肌でした。

そして、太腿がものすごく太くてびっくりしました。

柏原くんに限らず、意外とがっちりで足の筋肉がモリモリ。

もちろんものすごくスリムなんですが、体脂肪がなさそうな感じです。

上半身が細いから、中継だけ観ていると華奢に見えるのでしょうかね。

後で聞きましたが、箱根駅伝の選手は体脂肪率4~5%(!)らしいです…心から衝撃。

毎年テレビ観戦していると、引き締まった表情からも強靭な精神力が見て取れて

とても20歳そこそことは思えないなあ、とただただ尊敬なのですが、

近くで見る選手はとってもフレッシュ。

肌がピチピチで、やっぱり若いんだなあ、と思いました。

汗だくも、若いと美しい(笑)

若いっていいなあ、と改めて思いましたよ、はぁ。

それにしても柏原くんの走りは素人が見ても違いました。

足を蹴り上げてから前に運ぶまでが他の選手と比べてはるかに軽々しく早い!

坂道とは思えぬ軽快な足取りで、マッハで走り去って行きました。。。

そして、意外と健闘していた我が母校。

地味に頑張れー、と密かに応援していましたが、2区、3区では3位になっていて大コーフン。

目の前を通過したときは、熾烈なデッドヒートを繰り広げていて思わず大声援。

テレビ観戦のようにレースの一部始終を見ることはできないけれど、

現地は応援は臨場感があってとても楽しかったです。

選手が近づいてくると花火が上がるし、ヘリが近づくし、ざわめくし。

選手の必死な表情とひたむきな走りは、一瞬見るだけでもちょっと感動するものがあります。

バイク中継のカメラさんのすごいスキルにも感心です。

現地の様子で驚いたのは、ロードバイクの多さ!

大手町から同時にスタートして、箱根を目指してきたんでしょうかね?

あと、意外と直前まで交通規制をせず車両を通している上、

最終選手が去った途端、解除されていたことも驚きでした。撤収早すぎ!

箱根周辺は道がないので理解できるんですが、

あんまり余韻を感じさせてくれないんだなあ、と思いました(笑)

復路は、5時半起きで温泉に入り、早々にチェックアウト。

8時に箱根湯本駅前で観戦スタンバイして応援してきました。

8時に芦ノ湖をスタートしたばかりなのに、8:40頃には湯本を通過。

坂道を転がり下りてきたのかという猛スピードで、選手達が駆け抜けて行きました。

8位以降は繰り上げの一斉スタートなので、

あまり時間差なく全選手が行ってしまってちょっとさみしかったかな。

終わってみれば東洋大学のすごすぎる完全勝利でしたが、

いろんなドラマがあるなあ、と思いながら、しみじみ録画を観ました。

全力をかけたシード争いには、観ているこちらも熱くなってしまいます。

そして、繰り上げスタートの瞬間ほど、見ていて辛いものはない。。

中央大&神大の執念と、東農大のコンセントレーションには感服。

年明けに素晴らしいものを見せてもらいました。私も今夜からしっかり仕事がんばろ。

- 日々のできごと l

- 12/01/03/18:59

三浦まぐろツアー2011

親愛なるホップの会、年末恒例の三浦まぐろツアー。今年は日帰り。

三崎まぐろ祭りで正月用のお刺身や魚介類を買い漁ることがメインイベントです。

とにかく安い!なんでもありな乱暴な商売!試食が充実!

おいしい!あやしい!大好き!

商店街のある町で生まれ育ったせいか、

市場の活気あるムードはものすごく好きで落ち着きます。

超肉厚なエボダイ3匹1,000円、巨大な真アジ6匹500円、塩辛、エイヒレ、みそ汁用まぐろなどなど購入。

これで、2012年はしばらくおいしいお魚ライフです♡

そして、こちらふっくらシラス1kg、2,500円!

ジップロック持参で分け合いました。

おばさん的行動ではなく、デキる女子ということにしてください。

夜は餃子の街蒲田へ移動して全力締め会。

本場中国では水餃子がスタンダードということは、

<焼き餃子×ビール>のコラボは、日本人独自の食文化ではないでしょうか?うーん、すばらしい!

「もう終電か、早〜い!」と名残惜しみつつ終電で帰りましたが、

16:30から24:30まで飲めば十分ですね(正確には11:30から乾杯)。

- 日々のできごと l

- 11/12/29/23:59

今年のお誕生日

心の故郷・仙台で過ごしましたが、

今年は生まれてきたことや生きていることに感謝したいな、と思っていたのでよかったです。

震災後初めて親戚にも会えたし、お墓参りにも行けました(お墓、ズレてた、、)。

自分をとりまくすべてことを大切に、1日をていねいに積み重ねたいものです。

ここでお礼をするのもなんですが、

メールや電話、FACEBOOKのコメントやメッセージなど、

たくさんの「おめでとう」をありがとうございました!

独立祝い、誕生日、クリスマスとプレゼントをいただく機会が多く

「何が欲しい?」と聞かれるたびに

「デジタル一眼レフカメラかmac book airが欲しい」と答えましたが

それは誰も買ってくれませんでした。まだ受け付けております。

- 日々のできごと l

- 11/12/18/23:59

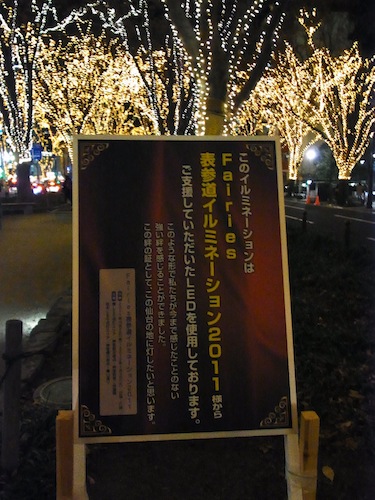

仙台2011〜光のページェント〜

仙台の冬の風物詩、SENDAI光のページェントへ。

東日本大震災で60万個の電球が全損したものの、

実行委員会のご尽力と表参道はじめ全国からの支援で、開催が実現しました。

一瞬消灯してから一斉に再点灯する“スターライトウインク”には思わず歓声。

変化がありすぎたこの地の人々にとって、<いつもと同じように開催されること>は

とてつもなく大きなことなんだと感じました。希望の光になりますように。

少しずつライトの色が違うのは、支援のライトだから。

表参道のイルミネーションは小さめで繊細な光でした。

そしてこの夜は、従兄弟に牛タン料理をご馳走してもらいました。

厚切り牛タン焼きはもちろん、トロ牛タンの握り寿司、牛タンしゃぶしゃぶなど。

なんだかホッとした、楽しい夜でした。

- 日々のできごと l

- 11/12/16/23:59

Chara Live Tour2011“Very Special”

半年ぶりに、崇拝するCHARAのLive@SHIBUYA-AX。

あれもこれも、大好きな曲目白押し。

20周年の〈Very Special〉にふさわしい、不朽の名曲揃いでした。

「毎日淡々と自分を生きることって難しいよね」とCHARAが言ってました。

いつも音楽を通じて、うわべの無意味さを教えてもらう気がします。

次は2月のポピュラーウィーク2012。

- 日々のできごと l

- 11/12/14/23:59

皆既月食

理数系はどうにもこうにも苦手で

何度説明されても原理を理解できないのですが、

とにかくものすごいキレイでした。

冬の空は澄んでいて好きです。

- 日々のできごと l

- 11/12/10/23:59

火鍋城で忘年会

女11人でワイワイ、MB友の忘年会。

仕事バリバリ、毎日キラキラ。

パワフル女子の集いは、いつものことながら刺激的です。

このメンバーは、ただ楽しいだけじゃないのがいいんだな。

人生はいろいろあって、それぞれ立場も状況も考え方も違う。

たまに会うだけでは抱えているものを知ることもできないけれど、

別に全員が共有・共感する必要もないし、報告の義務もない。

でも決して、距離を置いて付き合えるからラク、なのではなくて、

遠くてもつながっているような、家族的な安心感がなんとなくあるのです。

いい感じの自分でこの会に参加できるかは、日々のちょっとしたテーマになるかも。

昼間から騒ぎ、おいしいものを食べ、大いに飲むことを、

贅沢ではなくご褒美と思えるように、時間を使いたいものです。

ところでこのお店【蒙古薬膳火鍋専門店 天香回味】の薬膳火鍋、めちゃめちゃおいしかった。

要予約の小龍包も美味。

薬膳というと生薬っぽい独特な香りがしそうですが、この鍋にはうまみしかない!

そして、間違いなく翌日の肌はぷるぷるだ。

- 日々のできごと l

- 11/12/04/23:59