連続講座「荒川区民カレッジ」受講生募集中です

2016年1〜2月に、東京都荒川区生涯学習センターさんで講座をさせていただきます。

全4回、無料の講座です。

お申し込みは12月21日まで、定員70名様で応募者多数の場合は抽選となります。

詳細・応募方法などは荒川区のHPでご確認ください→ ★

—————————————————

荒川区民カレッジ「城巡り 見方&楽しみ方」

全4回、19:00〜21:00

1月7日(木)城の歴史と種類

1月21日(木)天守、櫓の見方

2月4日(木)縄張と工夫、石垣を楽しむ

2月18日(木)戦国の山城を歩く

場所/荒川区生涯学習センター

—————————————————

- お仕事のこと l

- 15/11/25/19:48

沼田城→名胡桃城→小川城→明徳寺城

せっかく群馬へ行くのだから、真田ゆかりの群馬の山城を果敢に攻めてやるぜ!

…と予定していたのですが、変更。

沼田城、名胡桃城、小川城、明徳寺城とささっとまわり、

水沢へは行っていないのにSAで水沢うどんと玉こんにゃくを購入して帰京しました。

小川城と明徳寺城、以前訪れたのが夏だったのか、草木が枯れ果てた今回はよく見えて感動しました。

小川城は国道にぶった切られてますが、国道から見える折れをともなう巨大な空堀、こいつは圧巻です。

肝心の部分を残してくれてありがとう、と言いたい。

slanting土橋、clearly横矢、oh,yeah!

浸食によって突き出した段丘の突端部分を横掘で区切っているところ、

主郭の先にささ郭という小さな曲輪があるところなんかは名胡桃城と似ているかと。

北側と南側は谷が入り込んでいて、独立性の高さがうかがえます。

歴史的にも構造的にも真田ゆかりということで、

名胡桃城から車で10分くらいですし、セットで訪れちゃうとよさげです。

沼田城と名胡桃城は大河ドラマ誘致の偵察といったところの仕事で、久々に。

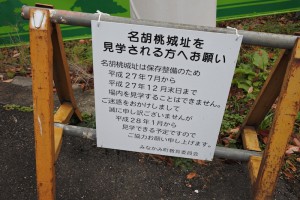

名胡桃城は今年12月末まで工事中で見学できませんでした、、、ショック。

大河ドラマに合わせて整備というところでしょうね。

さて、これで秋の遠征イベントシーズンはひと段落。

まだちょこちょこと講座や講演のお仕事はあるけれど、しばらく本業に勤しみます。

このままでは、世の中に蔓延する自称:ライターになってしまう…(笑)

もちろん、お話するお仕事も表現の糧になり大切ですけれどもね。

といってもライター仕事はほぼ手がまわらず、しばらくは著者業に専念です。ありがたし。

どうも、籠らないとまとまった原稿が書けないわたし。。集中、集中!

戦国真田の岩櫃城跡探検隊第12弾

群馬県東吾妻町の地域おこしグループあざみの会さん主催の

「戦国真田の岩櫃城跡探検隊第12弾 れきしおこしフォーラム」。

昨年の第10弾に続き今年も出演させていただきました。

一度きりではなくまた呼んでいただけるのはとてもうれしいことです。写真は夜の打ち上げ。

戦国真田 岩櫃城Tシャツでキメてます。

…が、みなさんは着ていないという…(笑)

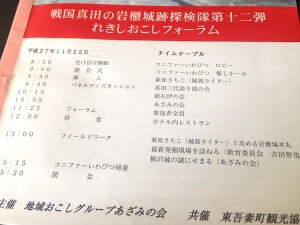

タイムテーブルはこんな感じ。

午前はパネルディスカッションのコーディネーター、午後は岩櫃城の簡単な解説をさせていただきました。

参加者は100名超だったそうで!

地域ボランティア団体主催のイベントでこの集客数はすごい。あざみの会さん、さすがです。

宿泊したコニファーいわびつは岩櫃城の城内にあるホテル。

温泉もあるし、食事がおいしいのでゆっくりできました。

「いわびつ(岩櫃城)」「あかぎ(赤城山)」とシブい名前のお部屋があるのに、

私が充てがわれたのは317号室「こいぬ」。。

かわいいけど、なぜ、こいぬ。。

前夜のお酒は男の酒・赤城山でした。

上田市の砥石伊の会さんから、りんごのおみやげ。

たくさんいただきました。うれしい!

- お仕事のこと l

- 15/11/22/23:59

こもろ観光ガイド協会20周年記念講演

長野県小諸市で活動なさっている

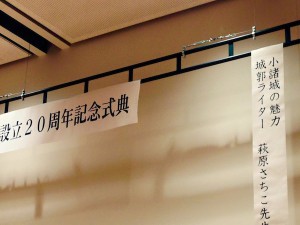

こもろ観光ガイド協会20周年記念式典で講演をさせていただきました。

お心遣いのおかげで、安心して楽しくお話させていただけました。

なんだろう、この最前列と壇上との不思議な距離…(笑)

意外と気にならなかったけれども。

10月にできたばかりの新しいホールで、とってもきれいで快適でした。

20周年ってすごいですね。かなり先駆けだそうです。

今日のテーマは「小諸城の魅力〜城の楽しみ方・歩き方〜」。

当たり前に身近にある城だからこそ、

全国の城と比較することで個性に気づき興味を持っていただきたい、ということで。

もう少し小諸城のお話をしたほうがよかったかも、とも思いましたが、

ここは日々勉強されているガイドさんの出番ということで。

楽しんでいただけたようでよかったです。

前日、6〜7年ぶりに小諸城へも行きました。3度目かな。

到着したのが16時だったので、ささっとでしたが、やはりよい城。

見て!この堀!この断崖!

小諸城の魅力は、なんといっても地形と天守台の石垣。

小諸インターを降りた途端、

小諸市街地に向かってジェットコースターに乗っているかのようにぐんぐん降下。

小諸は谷底の街という感じです。

この地域特有の田切り地形というもので、

約1万1000〜1万4000年前に浅間山から噴出した小諸火砕流の堆積地が

千曲川の浸食によって河岸段丘化した場所に城が築かれています。

西は千曲川の下刻により不安定化した斜面が地滑りして形成された滑落がけに臨み、

南北は開析谷により幾重にも区切られた天然の要害です。

城下町より主郭部の標高が100m近く低い“穴城”であることはよく知られていますが、

たまたま一段階低くなっているのではなく、とても複雑な自然地形です。

ある意味、よくここに城をつくったなという感じ。

だから、石づくりの近世城郭なのに巨大な空堀があって、どこか山城のよう。

小諸の町を歩くと、この地域全体が起伏に富んだ地形であることがわかります。

知覧城や志布志城のようなシラス台地を利用した南九州型城郭が南九州にしか築けないように、

小諸城もこの地域でしかつくれないわけです。

が、織豊系のワザが入っているので、その融合が見ものといったところかな、と。

立派な天守台はもちろん、枡形虎口、通路の細さや曲輪の配置なんかが

織豊系っぽいなと感じドキドキしました。

三の門前のガクンと下がっているところが、ちょうど開析谷の谷底にあたります。

ところどころナゾな地形の部分は聞いたところ近代の改変で、

大手門周辺も切通が埋め立てられてしまったために不思議な感じになっているのだそうです。

なるほどー。

とりわけ北谷の通称・地獄谷(酔月橋)の景観は圧巻!

これが、浅間軽石流で形成された断崖です。

南谷(白鶴橋)にかかる吊り橋からも見られます。

思わずしばらく佇んでしまいました。。

本丸北西の不明門跡、水の手の展望台と富士見台からは千曲川が一望できて、

千曲川を重視した小諸城の立地がひと目でわかります。

天守台の石垣ー!

織豊期時代の面影を残す唯一の遺構かと。

ここで10分くらい眺めてしまいました…すばらしい。

講演では、算木積みや石垣の積み方の違いを解説。

ひと通りそれぞれの写真を見てからこの石垣を見れば、

なんとなくでも古く貴重なことがわかってもらえると思います。

古い石垣の味わいを楽しみつつ、大切にしてほしいところです。

本丸西側石垣のほぼ中央部に鈍角の算木積みが珍しい…補強のためらしい。

講演後にいただいた、真田御膳。

発売元のひしや弁当店さんは小諸市なのに、パッケージのイラストは小諸城ではなく上田城。

駅弁だからでしょうけれど…さみしいね。がんばれ小諸城。

普段は小諸市からの助成金が活動資金の一部だそうで。

今回の記念式典は長野県からの支援金もあったとのことで、

これまでの会の歩みもうかがいつつ、活動資金面の利点や欠点など考えていました。

運営は地域や団体によってケースバイケースですね。

前日は島崎藤村が通ったというお店でおもてなしいただき、

その後、会長宅にもお邪魔してしまいました。

夜分に突然押しかけた関わらずおもてなしくださった奥様がステキすぎました。

楽しい時間でした。 ありがとうございました。

そうそう、富士見城にも駆け足で立ち寄ってきました。

不思議な城だよねえ…。

石垣は近代のものっぽいものもたくさん混在しているけれど、

遺構っぽいものもけっこうあって、

北東隅の曲輪は高めの石垣で囲まれている気もするし、

とくに南西側の雛壇状の石垣は自然石も交えながらも遺構のような気もします。

小諸高原美術館にあった宮坂武男先生の縄張図と解説資料によれば、

やはり南西側の急崖の石垣は遺構のようで、

北東隅の曲輪も石垣が取り巻いていて、その高さは3mくらいとのこと。

だとしたら、かなり先駆的な石垣ということですね。

飯綱山全体が岩山で、石材は市内ではここだけの飯綱山溶岩とのことですから、

なるほどかなり独創的で原始的な戦国期の石垣のようです。

長野と松代

WBSCプレミア12の劇的な逆転負けの衝撃を引きずりつつ…

おいしい十割そばinながの。

長野で取材でした。

久しぶりに松代城へも行きました。

真田関係の取材だったんですが、大河ドラマ効果なのか早くもけっこう人がいました。

松代は、真田邸(新御殿)がいいですね。こちらも国の史跡です。

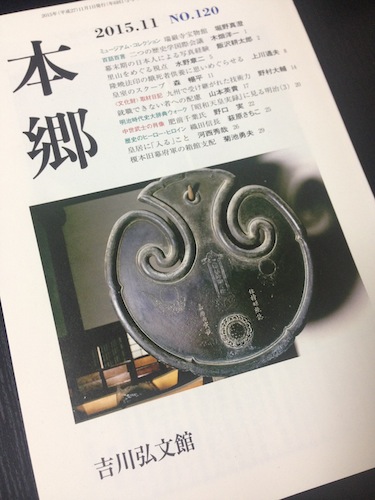

吉川公文館「本郷」に

10月26日発売号なのでもうだいぶ経ってしまいましたが…

吉川公文館さんの「本郷」NO.120内で

「歴史のヒーロー・ヒロイン」という連載コラムを書かせていただきました。

あの吉川公文館さんですよ、吉川公文館さん!

読者として、どれだけお世話になっていることか!

歴史に携わるライターの端くれとして、これほど名誉なことがありません。

「本郷」は中井均先生と齋藤慎一先生の「古城をゆく」をよく拝読していたものです。

うれしいお仕事でした。日々是前進。

- お仕事のこと l

- 15/11/18/16:55

特別展「祝・国宝指定 松江城天守再発見」

鷹の爪団のSHIROZEME in 松江で松江城へ行ったので、

ちょうど松江歴史館で開催中の特別展「祝・国宝指定 松江城天守再発見」へ。

SHIROZEMEのパネルがかわいい…!

祈祷札、鎮物などホンモノが目の前に!

とくに例の地階の祈祷札は息を止めて見てしまいました。

堀尾家と高野山との関わりの解説から祈祷札の意義みたいなものもわかり、

お抱え大工さんが書いた細かな図面のようなものも見入ってしまいました。

改めて天守の建築構造を学びつつ、包板の古写真を見たり。

富田城から運ばれたらしき木材もあるんですね。

図録も購入して満足。

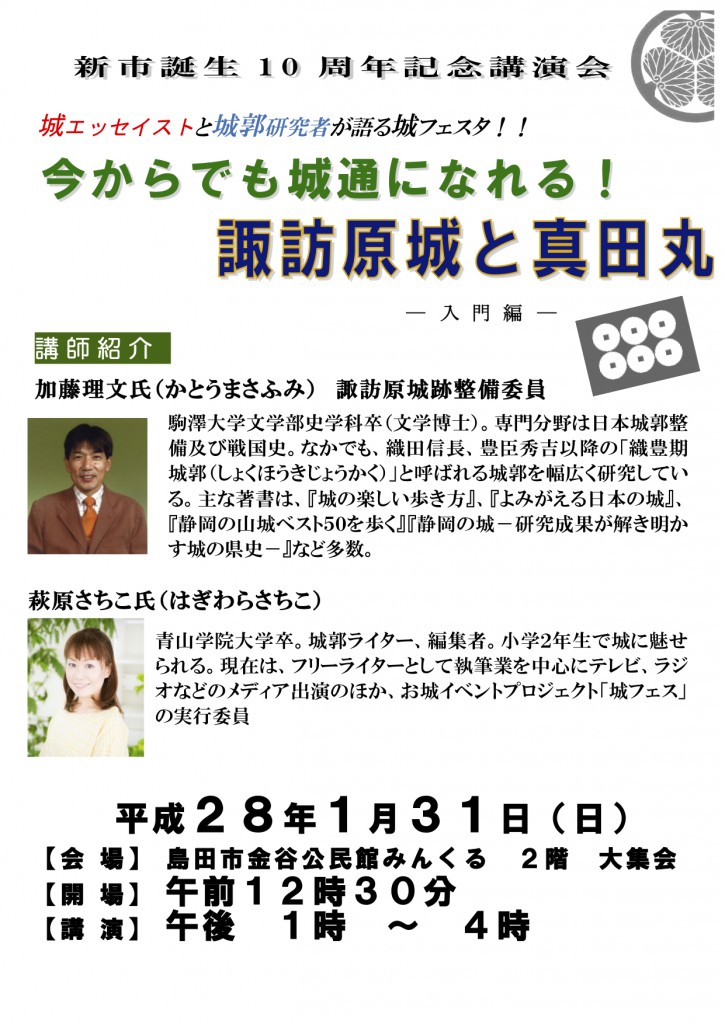

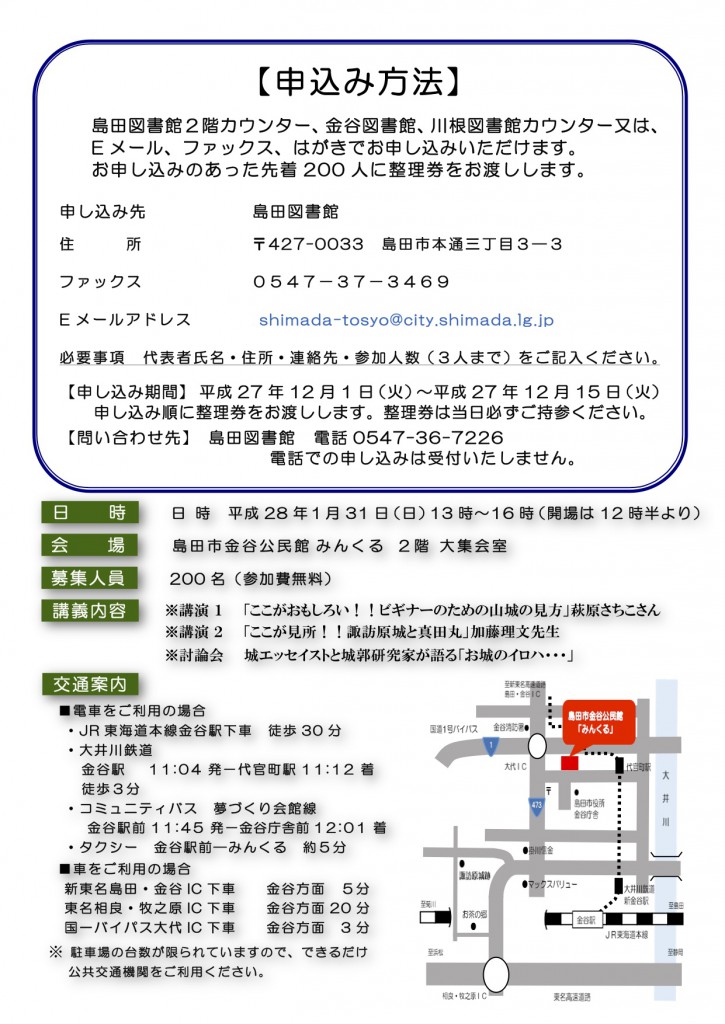

諏訪原城でトークイベント!

来年1月31日、加藤理文先生との諏訪原城トークイベントがあります。

いやー、楽しみだ♡

私はエッセイストではないですが…まあ、いいや。はは。

あと、プロフィールが途中で切れているよーな、、、?まあ、いいや。

そして、開場は午前ではなく午後12時30分と思われます。

…徹夜しないでくださいね。

事前の申し込みが必要なので、徹夜して並んでも入れませぬぞ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

新市誕生10周年記念講演会

城エッセイストと城郭研究者が語る城フェスタ!!

今からでも城通になれる!諏訪原城と真田丸―入門編―

日時:2016.1.31(日)13時~16時(開場は12時半より)

会場:島田市金谷公民館みんくる 2階大集会室

出演:加藤理文、萩原さちこ

講演1「ここがおもしろい!!ビギナーのための山城の見方」萩原さちこ

講演2「ここが見所!!諏訪原城と真田丸」加藤理文

討論会 城エッセイストと城郭研究家が語る「お城のイロハ・・・」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

お申し込み・問い合わせは上記チラシでご確認ください。

先週、加藤先生とお会いしたけど

このイベントについてはまったく話さなかったな…(笑)

明治大学にて

明治大学で講演でした。

水差し代わりにいただいたのが、この明大茶。

販売元は株式会社明大サポートという会社で、

売り上げの

最初はデザイン・広報課が目に付いてしまい(正式には経営企画部 広報課)

「大学のブラ

ふと思ってしまったけれど。

いろんなビジネスモデルが

- お仕事のこと l

- 15/11/16/01:33

鷹の爪団のSHIROZEME in松江

鷹の爪団のSHIROZEME in松江!

トークショーに出演させていただきました。

ご一緒したFROGMANさん、

ZERO1所属プロレスラー・日高郁人さん&将火怒さん、

メガネスーパーの星崎社長と。

…

なんじゃ、このメンバー構成(笑)

楽しかった!

メガネスーパーさんは今回のイベントのスポンサーの1社。

鷹の爪と業務コラボもしているそうで、世界征服メガネも発売中です。

ちなみに、星崎社長の前立ては愛(eye)です(笑)

歴史にお詳しく、お話上手。

とても気さくでなれなれしくお話してしまいました。

日高選手は益田市出身とのことで。

とってもとってもジェントルでイケメンでした。

ベルトをちょっと持たせていただいてコーフン。

それから、これは言ってはいけないのかもしれないけれど、

いや、ファンの方は知っているのだろうが

控室でご挨拶した将火怒さんはどう考えてもいい人そうでした。

こんなやさしそうな目をしている人を久しぶりに見ました。

ちなみに、私は松江しじみじるTシャツでキメてます。

さてさて、イベントのようす。

…そうです、

甲冑を着て実際に城で“戦国気分を味わえる”程度のレベルではなく、けっこう本格的です。

だから、見ているだけでもなにげにかなりたのしい!

FROGMANさんのこだわりの賜物かと。

いろんな壁があったことと思いますが、すごいクオリティ、さすが鷹の爪!のひと言に尽きます。

顔が映っちゃってる方、すいません。許して。

百兵戦。

陣形の指示もあるほど、本格的でした。

そして、小ちゃい子がめっちゃかわいい!

子供も大人も、チャンバラ好きなのね。

尼子軍と毛利軍だったのがビミョーに気になりました。

カレーメシも戦ってた(笑)

大手門破り。

丸太で門を破る寄せ手とそれを阻止する守り手に分かれて勝負!

行天橋石垣登り。

なかなか難易度高いところがよいです。

弓打ち&石落とし。

実際の狭間から弓を射れて、石落としから石を落とせるって、

単純だけどなにげにすごいこと。

楽しそう、私。

このほか、混成守備隊というアトラクションも。

新兵になって足軽大将から城の設備や秘密について学ぶアドベンチャーツアーも。

これ、実際どんな感じに仕上がったのかチェックしたかったのですが逃しました。

レポート中途半端ですまん。

錚々たるスポンサーさんの社名が入った陣旗もかっこよかったし、

物販・飲食スペース「松江マルシェ」はかなり充実していたし(出展数30!)、

スポンサーのサントリーさんは「集中リゲイン」を配布しまくっていたし。

特典もあれこれついて、つまり豪華なイベントでした。

打ち合せのときにFROGMANさんが

できるだけ本物志向にしたい、

ただ遊ぶのではなく、遊びながら学べるしかけをしたいというようなことおっしゃっていて、

それがものすごい適切な温度で具現化しているなあ、と。

さりげなく城のアナウンスを入れたりもしていて、さすがだなと思いました。

たとえば狭間の前にいてアトラクションの説明と誘導をしている方が

アナウンスの中でさりげなく

「矢狭間とは、鉄砲狭間とは…」「石落としとは…」といったところを説明していたし、

ボランティアスタッフさんらしき方々も、鉄砲狭間ではなく矢狭間から放つよう誘導していました。

どのアトラクションもアナウンスが途切れることがなくて、

しかも話術が長けていて、これはすごいなあと思いながらずっと聞いていました。

さりげなく陣形とはなにか説明したり、

陣形が勝敗を左右するでござる、とか

上から言い聞かせるような勉強っぽい解説や注意事項のようなものではなくて。

なんというか流れるようなナレーションのようで、

アナウンスそのものがアトラクションになってました。

城界・歴史界にはない、ユーモアとセンスのあるこの空気、この感覚(笑)勉強になりました。

城ファンとしては城に傷がつかないかだけが心配なわけですが、

安全でしたし、マナー違反は驚くほどなかったですね。さすが。

実際には石垣からこれだけ離れてますし。

取材カメラが石垣の上に登っちゃったりなどという光景もなく、

城でのドラマ撮影なんかよりよっぽどマナーがなってました。

無駄なところに入ったりしないように配慮されていたんだと思います。

ただ、百兵戦は石垣に寄っていたので…

そうすると、どうしても石垣に荷物置いたり座ったりする人は出るよね。

座っていたのは私が見た限り1人だけでしたけど、これだけは気になりました。

あと、石落としは軽い石とはいえ石垣に当たって大丈夫なのかなあ、とか。

融通の効く空間が広い松江城だからできたと思うので、

これから全国の城でやるとすると問題発生、かもです。

——————————

憧れのFROGMANさんと仕事ができて夢のようでした。

はじめてお会いしたのは今年の1月。

クリエイティブ脳を揺さぶられまくった衝撃が忘れられません。

しかしいい意味で隣にいてもまったく緊張しない、

気さくで自然体で等身大な方でした。

私もこういうスタンスでものをつくる人になりたい。

専門性を持って近い場所で生息していると、

どうせ、みたいなところが出てしまうと思う。

悪い意味でなく、いい意味でも。

もちろんそういう立場の人もいなくては困るけれど

斜め上あたりにあるちょっとふわっとした発想も形にする方法はあるし

ふわっとしたものを捉えていけるかが大事なんだなあ、と。

そんなことを学べたお仕事でした。

自分と違う発想、プロットのまとめ方をする人と話すのはとても刺激的。

FROGMANさんはじめDLEのみなさま、お世話になりました。