長野と松代

WBSCプレミア12の劇的な逆転負けの衝撃を引きずりつつ…

おいしい十割そばinながの。

長野で取材でした。

久しぶりに松代城へも行きました。

真田関係の取材だったんですが、大河ドラマ効果なのか早くもけっこう人がいました。

松代は、真田邸(新御殿)がいいですね。こちらも国の史跡です。

吉川公文館「本郷」に

10月26日発売号なのでもうだいぶ経ってしまいましたが…

吉川公文館さんの「本郷」NO.120内で

「歴史のヒーロー・ヒロイン」という連載コラムを書かせていただきました。

あの吉川公文館さんですよ、吉川公文館さん!

読者として、どれだけお世話になっていることか!

歴史に携わるライターの端くれとして、これほど名誉なことがありません。

「本郷」は中井均先生と齋藤慎一先生の「古城をゆく」をよく拝読していたものです。

うれしいお仕事でした。日々是前進。

- お仕事のこと l

- 15/11/18/16:55

特別展「祝・国宝指定 松江城天守再発見」

鷹の爪団のSHIROZEME in 松江で松江城へ行ったので、

ちょうど松江歴史館で開催中の特別展「祝・国宝指定 松江城天守再発見」へ。

SHIROZEMEのパネルがかわいい…!

祈祷札、鎮物などホンモノが目の前に!

とくに例の地階の祈祷札は息を止めて見てしまいました。

堀尾家と高野山との関わりの解説から祈祷札の意義みたいなものもわかり、

お抱え大工さんが書いた細かな図面のようなものも見入ってしまいました。

改めて天守の建築構造を学びつつ、包板の古写真を見たり。

富田城から運ばれたらしき木材もあるんですね。

図録も購入して満足。

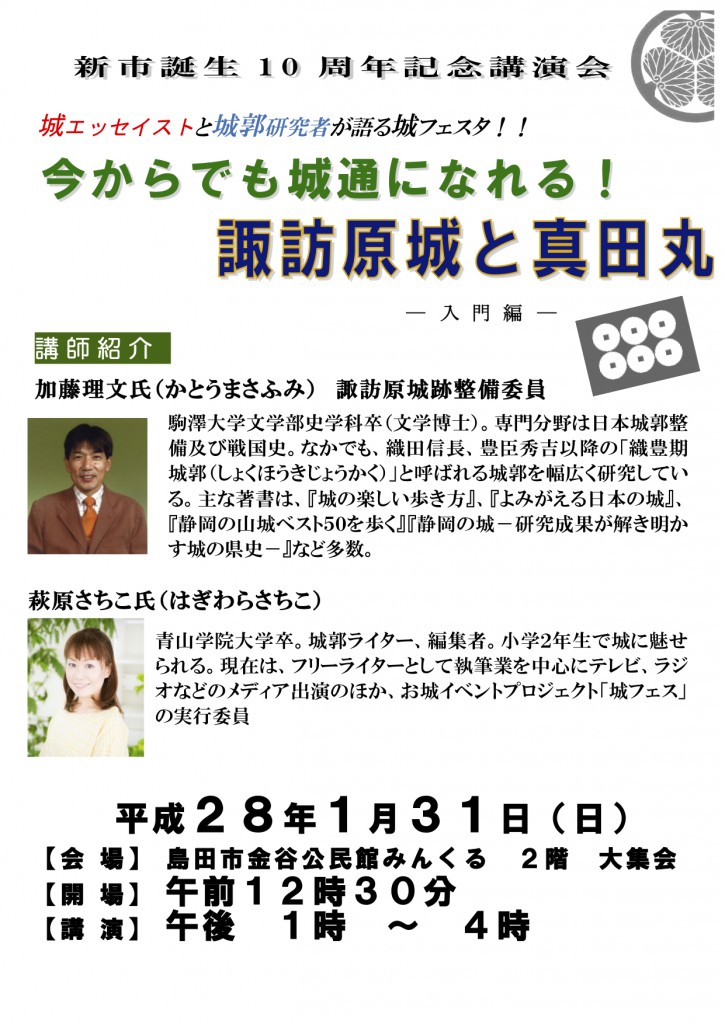

諏訪原城でトークイベント!

来年1月31日、加藤理文先生との諏訪原城トークイベントがあります。

いやー、楽しみだ♡

私はエッセイストではないですが…まあ、いいや。はは。

あと、プロフィールが途中で切れているよーな、、、?まあ、いいや。

そして、開場は午前ではなく午後12時30分と思われます。

…徹夜しないでくださいね。

事前の申し込みが必要なので、徹夜して並んでも入れませぬぞ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

新市誕生10周年記念講演会

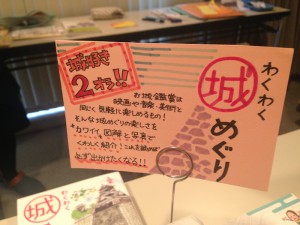

城エッセイストと城郭研究者が語る城フェスタ!!

今からでも城通になれる!諏訪原城と真田丸―入門編―

日時:2016.1.31(日)13時~16時(開場は12時半より)

会場:島田市金谷公民館みんくる 2階大集会室

出演:加藤理文、萩原さちこ

講演1「ここがおもしろい!!ビギナーのための山城の見方」萩原さちこ

講演2「ここが見所!!諏訪原城と真田丸」加藤理文

討論会 城エッセイストと城郭研究家が語る「お城のイロハ・・・」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

お申し込み・問い合わせは上記チラシでご確認ください。

先週、加藤先生とお会いしたけど

このイベントについてはまったく話さなかったな…(笑)

明治大学にて

明治大学で講演でした。

水差し代わりにいただいたのが、この明大茶。

販売元は株式会社明大サポートという会社で、

売り上げの

最初はデザイン・広報課が目に付いてしまい(正式には経営企画部 広報課)

「大学のブラ

ふと思ってしまったけれど。

いろんなビジネスモデルが

- お仕事のこと l

- 15/11/16/01:33

鷹の爪団のSHIROZEME in松江

鷹の爪団のSHIROZEME in松江!

トークショーに出演させていただきました。

ご一緒したFROGMANさん、

ZERO1所属プロレスラー・日高郁人さん&将火怒さん、

メガネスーパーの星崎社長と。

…

なんじゃ、このメンバー構成(笑)

楽しかった!

メガネスーパーさんは今回のイベントのスポンサーの1社。

鷹の爪と業務コラボもしているそうで、世界征服メガネも発売中です。

ちなみに、星崎社長の前立ては愛(eye)です(笑)

歴史にお詳しく、お話上手。

とても気さくでなれなれしくお話してしまいました。

日高選手は益田市出身とのことで。

とってもとってもジェントルでイケメンでした。

ベルトをちょっと持たせていただいてコーフン。

それから、これは言ってはいけないのかもしれないけれど、

いや、ファンの方は知っているのだろうが

控室でご挨拶した将火怒さんはどう考えてもいい人そうでした。

こんなやさしそうな目をしている人を久しぶりに見ました。

ちなみに、私は松江しじみじるTシャツでキメてます。

さてさて、イベントのようす。

…そうです、

甲冑を着て実際に城で“戦国気分を味わえる”程度のレベルではなく、けっこう本格的です。

だから、見ているだけでもなにげにかなりたのしい!

FROGMANさんのこだわりの賜物かと。

いろんな壁があったことと思いますが、すごいクオリティ、さすが鷹の爪!のひと言に尽きます。

顔が映っちゃってる方、すいません。許して。

百兵戦。

陣形の指示もあるほど、本格的でした。

そして、小ちゃい子がめっちゃかわいい!

子供も大人も、チャンバラ好きなのね。

尼子軍と毛利軍だったのがビミョーに気になりました。

カレーメシも戦ってた(笑)

大手門破り。

丸太で門を破る寄せ手とそれを阻止する守り手に分かれて勝負!

行天橋石垣登り。

なかなか難易度高いところがよいです。

弓打ち&石落とし。

実際の狭間から弓を射れて、石落としから石を落とせるって、

単純だけどなにげにすごいこと。

楽しそう、私。

このほか、混成守備隊というアトラクションも。

新兵になって足軽大将から城の設備や秘密について学ぶアドベンチャーツアーも。

これ、実際どんな感じに仕上がったのかチェックしたかったのですが逃しました。

レポート中途半端ですまん。

錚々たるスポンサーさんの社名が入った陣旗もかっこよかったし、

物販・飲食スペース「松江マルシェ」はかなり充実していたし(出展数30!)、

スポンサーのサントリーさんは「集中リゲイン」を配布しまくっていたし。

特典もあれこれついて、つまり豪華なイベントでした。

打ち合せのときにFROGMANさんが

できるだけ本物志向にしたい、

ただ遊ぶのではなく、遊びながら学べるしかけをしたいというようなことおっしゃっていて、

それがものすごい適切な温度で具現化しているなあ、と。

さりげなく城のアナウンスを入れたりもしていて、さすがだなと思いました。

たとえば狭間の前にいてアトラクションの説明と誘導をしている方が

アナウンスの中でさりげなく

「矢狭間とは、鉄砲狭間とは…」「石落としとは…」といったところを説明していたし、

ボランティアスタッフさんらしき方々も、鉄砲狭間ではなく矢狭間から放つよう誘導していました。

どのアトラクションもアナウンスが途切れることがなくて、

しかも話術が長けていて、これはすごいなあと思いながらずっと聞いていました。

さりげなく陣形とはなにか説明したり、

陣形が勝敗を左右するでござる、とか

上から言い聞かせるような勉強っぽい解説や注意事項のようなものではなくて。

なんというか流れるようなナレーションのようで、

アナウンスそのものがアトラクションになってました。

城界・歴史界にはない、ユーモアとセンスのあるこの空気、この感覚(笑)勉強になりました。

城ファンとしては城に傷がつかないかだけが心配なわけですが、

安全でしたし、マナー違反は驚くほどなかったですね。さすが。

実際には石垣からこれだけ離れてますし。

取材カメラが石垣の上に登っちゃったりなどという光景もなく、

城でのドラマ撮影なんかよりよっぽどマナーがなってました。

無駄なところに入ったりしないように配慮されていたんだと思います。

ただ、百兵戦は石垣に寄っていたので…

そうすると、どうしても石垣に荷物置いたり座ったりする人は出るよね。

座っていたのは私が見た限り1人だけでしたけど、これだけは気になりました。

あと、石落としは軽い石とはいえ石垣に当たって大丈夫なのかなあ、とか。

融通の効く空間が広い松江城だからできたと思うので、

これから全国の城でやるとすると問題発生、かもです。

——————————

憧れのFROGMANさんと仕事ができて夢のようでした。

はじめてお会いしたのは今年の1月。

クリエイティブ脳を揺さぶられまくった衝撃が忘れられません。

しかしいい意味で隣にいてもまったく緊張しない、

気さくで自然体で等身大な方でした。

私もこういうスタンスでものをつくる人になりたい。

専門性を持って近い場所で生息していると、

どうせ、みたいなところが出てしまうと思う。

悪い意味でなく、いい意味でも。

もちろんそういう立場の人もいなくては困るけれど

斜め上あたりにあるちょっとふわっとした発想も形にする方法はあるし

ふわっとしたものを捉えていけるかが大事なんだなあ、と。

そんなことを学べたお仕事でした。

自分と違う発想、プロットのまとめ方をする人と話すのはとても刺激的。

FROGMANさんはじめDLEのみなさま、お世話になりました。

TOKYO FM「The Lifestyle MUSEUM 」

明日11月13日(金)18:30~19:00、

TOKYO FM「The Lifestyle MUSEUM 」にゲスト出演します。

3年ぶりです!聴いてくださいね。

聞き逃しても、podcastでも聴けますのでぜひ→ ★

- お仕事のこと l

- 15/11/12/23:59

岩手3days〜城とグルメ〜

盛岡では前泊&後泊して岩手の城をご案内いただきました。

9月に引き続き、いろいろ連れて行っていただけて感謝です。

写真と場所だけ、備忘録的に。

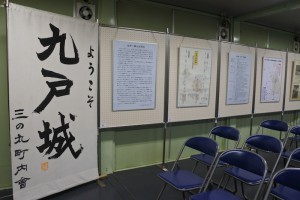

1日目…三戸城、九戸城、姉帯城(※途中で下山)

2日目…盛岡城(※城歩きイベント)

3日…志波城、徳丹城、二子城、黒岩城、野手崎城、人首城、胆沢城

いちばんよかったのは三戸城だなあ!

…実は、岩手県ではなく青森県だけど(笑)

比高90m(もっとあるように感じる)の山城で、

中世城郭っぽく見えて、完全に近世城郭。

搦手の鍛冶屋御門の虎口と周辺の石垣に大興奮!

、、、言葉はいらない。

本丸への通路を逆流したところ、武者溜の上あたりの虎口も見事!

なにげに、掘り残して喰い違い虎口を形成してるー。すごい土木量です。

ふるさと創成事業が生んでしまった負の歴史・

再建してしまった綱御門は見えなかったことにして(笑)、

必見は、これを取り巻く石垣!

だいぶ崩れているけれど、これ、スゴいー!!

さっきまでの鍛冶屋御門石垣の大感動が一瞬で払拭されてしまいました。

負の歴史な綱御門を取り囲むラインも丸ごと覆うように、

ぐるりと高石垣がめぐっていたことになる!

その高さは12〜13mにも及ぶんじゃないでしょうか。

実際に歩いてみない伝わらないと思いますが

…私はこの写真を見るだけで感動がよみがえります。

盛岡城の石垣や縄張と比較すると、南部氏の城なのに共通性があまりない。

応酬仕置の後に蒲生氏郷が近世城郭化したのか、

南部信直が盛岡城には継承されない技法で手を入れたのか。。。

三戸城と盛岡城をセットで南部氏の城を語ったりしたら

おもしろいんじゃないかな、と思いました。

鹿の鳴き声が超キュートなことも知りました。

九戸城もさっとでしたがご案内いただき楽しめました。

歴史を楽しむ城ですね。

九戸合戦の背景や布陣を知ってこの場に立つと、

タイムスリップしたかのような臨場感が味わえると思います。

次は、九戸合戦絡みの周辺の城をまるっとじっくりめぐりたい。

破城の痕跡が石垣好きにはたまりません。

石垣については気になることがたくさんあったので、中井先生に聞いてみよう。

無料休憩所のビデオがすばらしく、感動してしまいました。

全国の城の映像でトップクラスかと。

そして、配布している冊子「九戸政実ガイドブック」も◎です。必見。

きちんと整備されていて歩きやすく、観光客のことを考えてくれている城だな、と。

3日目は、野手崎城(小梁川館)が印象的でした。

伊達氏の48館「城・要害・所・在所 」の「所」のひとつで、

野手崎城ではなく野手崎所ということになります。

構造的には、城として見ると不思議がいっぱいすぎるけれど、

これが「所」にすぎないとすれば、さすが伊達といったところ。

おいしいものもたくさん食べました。

まず、はやぶさ車内ではやぶさ弁当。

…微妙に恥ずかしかった(笑)

一戸の道の駅では、お赤飯を南部せんべいで挟んだ赤飯せんべいなるものを。

関西で、たこ焼きをえびせんで挟んで食べるようなものでしょうか。

南部せんべいの最大の特徴・パリッとした食感が完全に失われています(笑)

翌日聞いたところ、お百姓さんが作業の合間に食べるおやつや昼食という説があるそう。

手がベタベタしないようにお皿代わりに南部せんべいで挟むというわけですね。

夜は、割烹・小料理屋さんで舌鼓。

大船渡の平目お造り、雫石の生湯葉、馬刺、花巻プラチナポークの唐揚げ、など。

もちろん岩手の銘酒とともに。

ここのお店の冷麺はみょうがが入っていておいしかったな。

2日目の夜は親戚でまたまた岩手の銘酒と名物。

盛岡の銘酒「あさ開」、「あさびらき」と知りました。

ずっと「あさかい」だと思っていた。。

そうそう!2日目のランチは鍋焼きうどんをいただいたのですが、

岩手では鍋焼きうどんにイクラを入れるんだそうです!贅沢な彩りです。

3日目のヒットは、

南部杜氏発祥の地という道の駅・石鳥谷の酒アイス。

南部関特別純米酒を使用したオリジナル商品だそうです。

月の輪酒造の酒アイスを目当てに立ち寄ったら11月以降は土日限定とのことで…。

酒味かりんとうは美味でした。

ランチは浮牛城の近くでごしょ芋コロッケ定食を食べました。

「探訪ブック 盛岡城」出版記念講演会

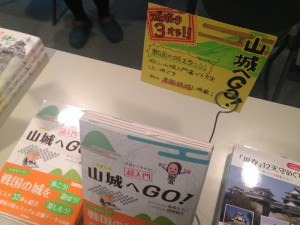

巻頭エッセイと監修を担当した「探訪ブック 盛岡城」が11月15日に発売されます!

その出版記念ということで、午前は城歩きイベント、午後は講演会でした。

ひとつの城でこれだけ語れるのだなあ、としみじみ感動すると同時に、

浅く広く知ったほうがライトユーザーも楽しめるのかも、とも思いました。

間口が広がるという意味で。

城歩きイベントも講演も、目的は「探訪ブック 盛岡城」を読んでいただくこと。

私の中でのもう一歩踏み込んだ目的は

地域の方に盛岡城のすばらしさを理解していただくこと、だったので、

「盛岡城と全国の城がどう違うのか、それはなぜか」という裏テーマを自分の中で掲げて

徹底比較を重点的に試みました。

盛岡城の歴史や概要の説明は、本書に誘導して省略。

なぜ、東日本には石垣が少ないのに盛岡城には立派な石垣が広範囲にあるのか、

盛岡城の石垣は全国の城の石垣とどう違うのか、

そもそもどうして石垣を積んだのか、積まなければいけなかったのか、

なぜ、盛岡城の石垣は崩れないのか、

誰が積んだのか、技術はどこからやってきたのか、

なぜこの地に城がつくられて、盛岡が今これだけ栄えているのか。

盛岡の歴史は盛岡城の歴史。

実際に城へ行って石垣を自分の目で見たくなるエッセンスを詰め込みました。

当たり前に地域にあるものだから、比較できないと個性がまったくわからない。

それに、目に見える小さな疑問に必ず答えがあるところが城のおもしろさでもあります。

もう少し盛岡城の話をするつもりだったのでその点は少し反省ですが、

自分なりにはいろいろ思うところ、勉強になるところがありました。

講演に対してのお客様の評価はかなり高かったとのことなので

もちろん、お仕事はきちんとできたかと思います。

ただ、遠方からわざわざお越しいただいたのに

城歩きイベントを知らなかった方も多くいたようですし、

市内の方が少なかったこと、私の中で講演を聴いて欲しかった分野の方々がいなかったことは残念。

これは先方の意向なので口を出すところではありませんが。。

知って・読んでいただく努力、本質をきちんと届けるためのケアが大切というのは

自分の著書を通して学んだことなので、

著者に関しては手を抜かず気を抜かずやっていかねばと思いました。

私が執筆したのは巻頭エッセイだけで、

本編はすべて、城郭史学会の神山仁さんが書かれています。

地元愛とさすがの知見が盛り込まれていて、

初めて知ることも多く、とても勉強になりました。

盛岡城って本当に特別で独特。

東北における突然変異のような城なのだけれど、

そこにはさまざまな運命や奇跡が取り巻いていて、

携わった人の文化・技・知恵・思想など、生き様みたいなものが反映されている。

改めて、城は2つとして同じものはない個性的なものだと実感したし、

そのすべてに理由があるのがやっぱりおもしろいのだな。

そして、なぜか知名度の低い浅野長政はやっぱりもっと知られてもいいと思う。

蒲生氏郷はドラマになってもいいくらいスゴい人だと思う。

東北における2人(+伊達政宗とか入れてみても)の関わった城を書いたら楽しそう。

さわや書店さんがさちこフェアをしてくれました。

POPを書いてもらえるのって、ものすごくうれしい!

今回は、仙台から親戚一同が来てくれてうれしかった!

講演後はみんなでワイワイ、岩手の銘酒と岩手グルメ。楽しかったなあー!

家電メーカーの商品開発をしている従姉妹の旦那さんとは、機能美について盛り上がる。

そうそう、盛岡城は独自性が高くユーモラスな城だけど、

織豊系城郭は突き詰めていくと究極の機能美みたいなところに到達するのよねえ!

医療関係の従姉妹の旦那さんは、城を落とすなら井戸に毒を入れれば一発だ、ともっともな発言。

実際に武田信玄はやっていたみたいだけど、殺傷能力が低いんでしょうな。

人それぞれの見方ができるのが城のおもしろいところだなあ、と改めて。

とくに理系の人は、私にない思考・発想で城を見るのでおもしろいです。

銀座で宇和島城トークをします

12月2日(水)の夜、うわじまじかん2015というイベント内で講演をさせていただきます。

会場は、カフェコムサ銀座店。

とてもセンスよく落ち着いた空間で、

宇和島の食材を使った限定料理をいただくこともできるイベントです。

講演のテーマは「城めぐりの薦め 〜宇和島城の楽しみ方〜」。

ただ宇和島城のありきたりな概要をお話するのではなく、

城めぐりの楽しみや鑑賞のコツ、四国のお城の特徴などを簡単にお話しつつ、

宇和島城の魅力や見どころにぐっと迫っていくつもり。

きっと宇和島城に行きたくなるし、このお話を聞いてから行けばがぜん楽しめますよ。

カフェコムサといえば、フルーツタルト!

今日はおいしいタルトをいただきながら打ち合せしてきました。

それが、トップの写真。

おいしい…さすが、1ピース1,000円以上するだけのことはある。。。

ご馳走になったので、お値段のことをいうのはあれですが。

チョイスしたのは、カフェコムサ銀座店×「琳派」のコラボ企画、

フルーツと京都の老舗和素材を使用したスぺシャルタルト。

なんと!その名も「風神」!!!…「雷神」もありました(笑)

イベント当日は、カフェコムサ銀座店×宇和島市の

オリジナルタルトも登場するとのこと。楽しみです。

なかなかおもしろい企画コンセプトだなあ、と。

この日のイベントだけでなく、同時にあれこれコラボして相乗効果を狙っていくそう。

このところ連日、異業種の方との時間が続いていて…いい刺激です。

大切なのは、その道のプロかどうか。

同業種・同業界かどうかとか、経験値があるかではなく、

なんというか、それぞれのプロが意識・スキル・目的を持ってコラボすれば

新しい形のビジネススタイルみたいなものが自然にできて、

思いもよらない可能性が生まれ、叶っていったりするものです。

それは個人レベルでも、企業レベルでも。

制約ではない部分の壁を意識的に取り払うことも、ときにとても大事。

…と自分に言い聞かせつつ、

私も化学反応を起こせる一流の素材であるよう、その道のプロとなるべく磨かねば、

と改めて思った次第です。

これからは、城×団体、城×企業が新たな活動やビジネスを生み出す時代ですよ、なんて。

いや、そうなったらいいな、そうなるようしかけたいな、と思っているのです。

信念のあるものは微動でも形になっていくし、本当の意味で必ず成功できると思う。

イベントのようす、レポしよう。

全国の観光関連部署や企業・団体のみなさん、いかがでしょうか?

各お城のお話・記事などはまるっとご用命ください(笑)

いいもの、求められるもの、夢みたいなものをつくりましょうぞ。

—————————————

うわじまじかん2015

日時:2015.12.2(水)19:00〜21:00

場所:カフェコムサ銀座店

定員:40名(先着順)

会費:5,000円(税込)

申し込み・問い合わせは宇和島市商工観光課まで

※見えにくいですがチラシにメールアドレスと電話番号が記載されています

—————————————