茨城県県南生涯学習センター 平成27年度春講座

茨城県弘道館アカデミー 茨城県県南生涯学習センターさんで

講座をさせていただくことになりました。

場所は土浦市亀城プラザ。

城の講座をするのにぴったりの場所ではないですか!うれしい。

———————————

「城めぐり」入門

全6回、隔週火曜日、10:00〜12:00

6/2 城の歴史と種類を知る

6/16 天守の見方と現存12天守の見どころ

6/30 櫓・御殿・城門の種類と楽しみ方

7/14 城の設計と工夫、石垣の世界に迫る

7/28 現地研修:江戸城

8/11 戦国の山城の歩き方

———————————

4月3日より受講受付です。

お近くの方、ぜひ。

お申し込み・お問い合わせは茨城県県南生涯学習センターさんへ→ ★

- お仕事のこと l

- 15/03/22/12:00

白石で講演&蔵王酒造さん

2週連続の白石。今日は講演でした。

テーマは「城を活用した観光振興と観光人材の育成」。

いつにないテーマで我ながらインチキくさいなと思いつつ、、

だからこそ、発見と学びがたくさんありました。

私なんぞにお声がけいただきありがとうございます。

講演後、蔵王酒造さんに蔵を見せていただきました。

わざわざ開けてくださり、ていねいに説明してくださいました。感謝。

しぼりたて原酒のうまいことー!

白石人は(というか東北人全般)、よくも悪くもつつましく商売っ気がない。

観光コンテンツに恵まれ、問題意識もある。

尋ねれば親切に惜しみなく案内してくれてお話も上手。

なのに…自分から語りはしないので伝わっていかないし売れるものも売れない。

蔵王酒造もいつも閉まってる(笑)

この個性を活かしながら…の模索というところでしょうか。

そして、私は長い歴史の中で育まれてきたよきものを伝えたいなと改めて。

試飲させていただいた中でいちばん好みだった「蔵王昇龍」を購入しました。

飲むのが楽しみ!

姫路城報道向け内覧会&ロケ

瓦の吹き替えと壁の漆喰塗り直しを終え、5年ぶりに大天守の内部が公開されます。

お天気ギリもちました。。

3/26(木)放送の報道番組(関西ローカル)ちょこっと出ます。

ミニレポ①

事前情報以上にARにかなりの注力のようす。

石打棚のポイントでは銃撃のようすが写し出されたり。

なかなか楽しい。

案内プレートの存在が唯一難点か。費用が気になる。

ミニレポ②

個人的な大興奮は、これまで閉ざされていた3階武者隠しの内部公開!!(一般公開もされる)

ミニレポ③

地階の展示は移動し、内部を広く見やすいよう意識したとのこと。

ミニレポ④

報道カメラが最上階に殺到している間に待ち時間ができたので、下層階を独り占め。

こんな経験は一生ないだろう…(超自慢)

ちゃんと書こうかと思いましたが、大挫折。

写真だけざっと備忘録的に並べておきます。

ARは、狭間や石落としの使い方の映像や構造の解説、最上階からの眺望のほか、

修復工事中に見つかった最上階の窓(タイトル「幻の窓」)の説明も。

誰もが手持ちのスマホやタブレットでできるという手軽さはこれまでにはないこと。

操作も思いのほか簡単で、子供はもちろんご年配の方でも楽しめるのではないかと思いました。

やっぱり、表現力と訴求力はずば抜けているなあ、と。

城業界で取り入れられつつあるAR、

姫路城でこういう形で導入されたことで、標準化するでしょう。

結論:やっぱり姫路城大天守はすばらしい建造物だと改めて圧倒されました。

軍事的なしかけはもちろん群を抜いているし、繊細で複雑で、それでいて落ち着くようなざわつくような美。

建築上の欠陥をこんなふうに活かしながら美観と実用を兼ね備えたものにできるなんて芸術を通り越して奇跡だ。

これを見ると、日本の建築というものを知りたくなる。

おなじみもスポットも、5年ぶりとなると感慨深い…。

感激の武者隠し。

2か所とも解放されていました。

混んでいるととても見られない、こんな部分もじっくりと。

やっぱりここの景観はよい!

ずいぶん木を切っていてびっくり。

案内板もリニューアルして、おなじみの景観もなんだかぐっとかっこよくなってました。

誰もいない天守前。

ずっといろと言われればいられました。

やっぱりキレイだー。

山形の雪景色

白石→仙台の親戚宅に泊まり、仙台→山形取

仕事したりいとこの子供たちと遊んだり、

新幹線の隣の席

東北の春の気配を感じたかと

そして急ぎ東京に戻った飲み会で久々の友達と会ったり。

なんだかめまぐるしい2日間でした。

それにしても、いとこの子供たちがかわいすぎました。。

- お仕事のこと l

- 15/03/15/23:59

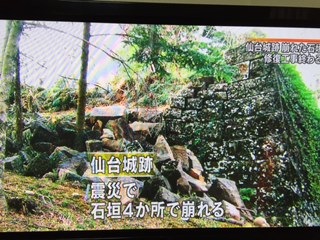

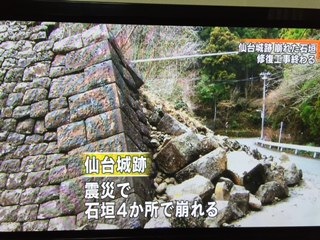

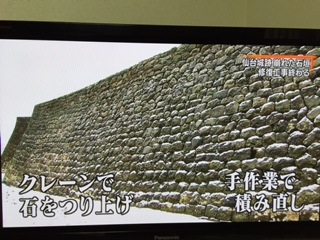

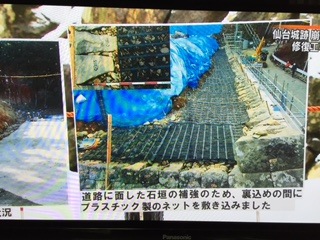

仙台城跡線が4年ぶりに復活!

震災から4年、市道仙台城跡線が2月25日からようやく開通したそうです。

生活道ゆえ安堵。。

道幅がやや広くなったもようで、前よりも車の運転もしやすくなったとのこと。

市博物館方面から清水門石垣〜本丸への歩道も通行可になりました。

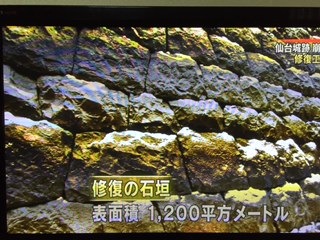

伊達政宗が築城時に築いたとみられる清水門の石垣は

残念ながら崩落してしまいましたが、こちらはすでに修復済み。

耐震重視仕様でしょうか、だいぶキレイです。

国史跡ですら4年かかる現実かあ、と…。

市道と石垣の復旧費用は約13億円とのこと。

先がけて、仙台のいとこが写メ送ってくれました。

ニュースで流れたんだよ、と。

うれしい。ありがとう。

- お城のこと l

- 15/03/14/23:59

読売新聞全国版に掲載

知らせなくても誰かが気づく。

でも気づくのは友達のお父さんとか友達の旦那さんとか友達の弟とかなのはなぜだろう。。。気づけ、友。

3月14日読売新聞全国版に掲載していただきました。

趣味のコラム。

城がこういう枠で取り上げてもらえるようになってうれしい限りです。

しかし…カラーだと思わなかった…顔に色味がない(笑)

弘前城の天守移動バックヤード探検ツアーへ!

ご存知、雑誌「歴史人」さんと旅行会社「クラブツーリズム」さんのコラボ企画

「歴史舞台を旅する7つの特別な旅」。

このうちのひとつ

「和洋の文化に触れる「弘前ハイカラ街歩き」と「弘前城」天守移動のバックヤード探検 2日間」

というツアーを担当させていただきます。

先月の弘前のブログでもお伝えした通り、

弘前城天守は石垣の修復工事のため、夏から秋にかけて天守が本丸に移動します。

(現存天守につき、大事に大事に、スライドさせて移動するんです!)

今回は、その曵屋工事の現場に潜入できるというスペシャルな企画!

加えて、ふだんは一般公開されていない城門や櫓の内部も見学できます。

私は1日目の夜の講座、2日目の弘前城めぐりのガイドを担当します。

講座は「弘前城の歴史と見どころ」というテーマで、

翌日の弘前城めぐりがぐっと楽しくなるエピローグ的なお話をしようと思っています。

城主の津軽氏の歴史から、城の基本構造、

東北の城の特長や傾向、弘前城ならではのポイントなど。

2日目の弘前城めぐりはたっぷり時間を取ってもらったので、

現存城門や現存櫓に潜入しつつ、

あれこれお話をしながら、ディープな城めぐりをみなさんと楽しみたいと考えています。

9/5&6の1泊2日。

誌面ではなんだかアップルパイに負けてますが(笑)、張り切ってお待ちしています!

バックヤード探検、楽しみー。

お申し込み・お問い合わせはクラブツーリズムさんへ→ ★

東日本大震災から4年

東日本大震災から4年が経ちました。

ブログを読み返し、見たものや感じたこと、匂いや言葉を思い出す。鮮明に思い出す。

そしてできることを考える。祈り、自分と向き合う日。

9月11日 石巻 → ★

6月18〜19日 大槌町 → ★

6月11〜12日 牡鹿・雄勝〜女川 → ★

5月28日 登米〜南三陸〜塩竈 → ★

5月14〜15日 南相馬〜郡山 → ★

そして東京。

追悼式をテレビで見ました。

菅原彩加さん、15歳にしてなんて過酷な選択を…。

こんな辛い思いをしている方がたくさんいると思うと言葉になりません。

どうかたくさんの幸せが訪れますように。

被災地に明るい光が差しますように。

白河小峰城、三重櫓の公開が再開!

震災の影響で一部立ち入り禁止となっていた白河小峰城、

2015年4月19日(日)に清水門~前御門~本丸~三重櫓の一般公開を再開とのこと。

当日はさくら祭も開催され、4年ぶりに三重櫓からの桜がのぞめます。

石垣の修復工事は続行されますが、復興の大きな第一歩というところ。

節目の日を前にうれしいお報せです。

写真は2014年7月19日、取材時のブログでトップに使ったものです。

このブログを自分で読み返していろいろ思い出し、頭をぶん殴られた気分。自分に喝。

ぜひご一読を。リンクはこちら→ ★。トップ写真をクリックしてもらっても。

江東区総合区民センター 平成27年度前期講座

平成26年秋期講座に続き、担当させていただくことになりました。

今回はタイムリーな姫路城の話題を取り上げたり、

松本城や彦根城などの有名な城を例に挙げて具体的に見方・楽しみ方をお話するほか、

戦国時代の山城のお話もします。

現地見学は茅ヶ崎城を予定しています。

土の城はなかなか突然1人では行きにくく理解しにくいので、

解説しながら一緒に歩きたいと思っています。

ぜひお越しください!

ーーーーーーーーーーー

江東区総合区民センター平成27年度前期講座

「わくわく!!城めぐり入門」

全5回

受講料 5,500円+教材費300円 合計5,800円(全5回)

5/14(木)19:00~20:30 世界遺産・姫路城の魅力と大修復工事

5/28(木)19:00~20:30 戦国時代の山城の見方・楽しみ方

6/13(土)13:00〜15:00(予定)現地実習(茅ヶ崎城の予定)

6/25(木)19:00~20:30 全国の名城めぐり 〜松本城・彦根城・熊本城など〜

7/9(木)19:00~20:30 関東の名城めぐり 〜小田原城・滝山城・杉山城など〜

ーーーーーーーーーーー

講座の詳細・お申し込みは公益財団法人江東区文化コミュニティ財団のサイトへ→ ★