坂東三津五郎さん

歌舞伎俳優の坂東三津五郎さんがお亡くなりになりました。

今秋ご一緒する予定があり、楽しみにしておりました。

秋にはお仕事に復帰されるおつもりだったのだと思うと心苦しいばかりです。

歌舞伎役者さんとしても、本当に素晴らしいお方でした。

心よりご冥福をお祈り申し上げます。

写真は2年前の日本城郭検定タイアップイベントでの1枚。

ともに城郭検定の応援団ということで、

失礼にも急遽呼び止めて広報用の写真を撮っていただいたのですが、

紳士のようにしなやかに、少年のようににこやかなご対応が印象的でした。

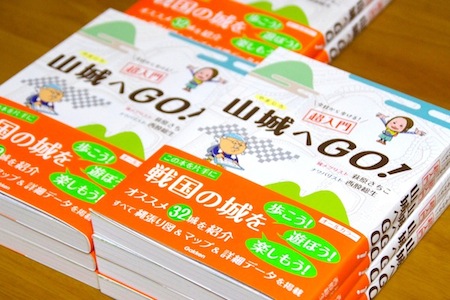

重版決定!!「山城へGO!」

増刷決定!!

6冊目の著書(共著)となる

『今日から歩ける!超入門 山城へGO!』 萩原さちこ・西股総生著(学研パブリッシング)が

増刷されることになりました。

予想を超える重版決定の早さ。うれしいうれしい。

読んで下さった方全員に感謝です。

私に遭遇した方、直接お礼を言いたいのでお声がけください。

- お仕事のこと l

- 15/02/13/15:46

久々の白石へ

白石でお仕事でした。

お仕事というか、楽しんで終わった1日でしたが。

ひとりあれこれ考える時間も多かったな。。こういう日も大事です。

文化財課の方に、白石城の舘時代の遺構を教えていただきました。

櫓台のような高まりと、帯曲輪がしっかり残っていた!

写真ではわかりにくいですが、三段の段曲輪になっていましたよ。図面はこれから、だそう。全容が気になります。。

おみやげに白石うーめんやお米やらたくさんいただきました。

しばらくうーめんライフです。うーめん大好きなのでうれしい。

そして、白石城発掘調査報告書と絵図をいただき大コーフン。

帰りの新幹線で食べた、気仙沼のさんま寿司。

東北満喫。ごちそうさまでした。

岩手&宮城

弘前から移動して、この日は岩手&宮城を取材。

全国いろいろ行ってると、撮り鉄になりますね。

やっぱり三陸の牡蠣は旨いな。

石巻の牡蠣、ぷりぷりミルキー。

松島の牡蠣はまだ…という感じでした。

こちら生牡蠣、トップ写真は蒸し牡蠣。お酒は阿部勘「四季の松島」。

取材後は仙台に移動。

親戚宅でかわいい従兄弟の子に癒され、夜は仙台の友と夜の町へ。

飲んで食べてしゃべって、仙台ナイトを満喫。

このところ、日本酒界が気になる。

杜氏さんの世代交代なのか、30〜40代の方がよく出ていることもあるんですが、

日本酒界はわりと感覚がニュートラルな方が多いようで、伝統と新風の融合が上手な気がします。

東北の場合は、震災を機に酒造を再興、というケースが多いようで新しい風が吹いています。

ラベルもスタイリッシュなものがあって、聞けば若者達で立ち上げたブランドや新種だったり。

復興の形もここにありました。

前日に泊まった一関の蔵ホテル、蔵を改装した宿泊者限定のバーがありなかなか楽しめました。

藩校として使用されていた建物だそうです。

一関の銘酒、関山とおっほーをいただきました。

おっほー=ふくろう、だそうです。

- お仕事のこと l

- 15/02/11/23:59

弘前2015冬④〜りんご工場・りんごランチ・藍染めなど〜

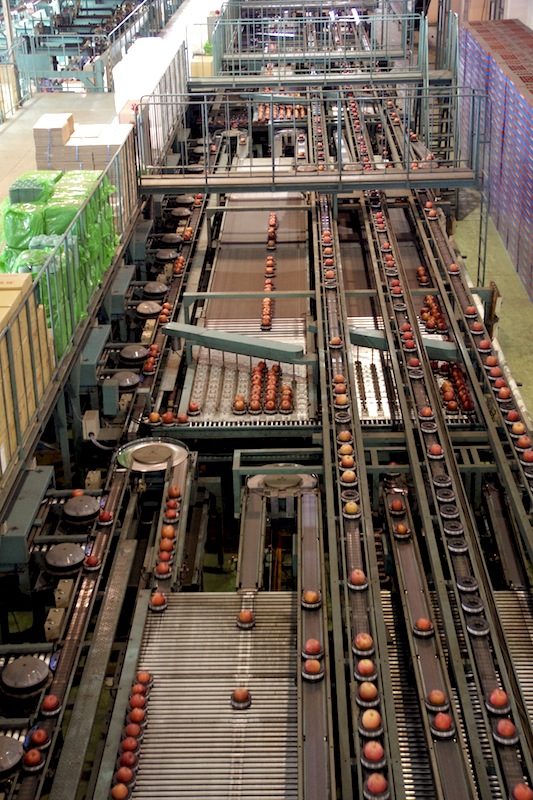

シードル工房の後は、りんご選果場を見学。

りんご部りんご課りんご係長、にお会いしました(笑)!

朝来市竹田城課よりすごい。

当たり前だけど、りんご課長、りんご部長もいるそうです。

「りんごに頼って生きてます」って言ってた(爆)

ただのりんご工場と侮っていたら度肝を抜かれました。

人の手と機械とを駆使してりんごの品質を何重にもチェックしているわけですが、

品質管理のシステムがスゴい。

驚いたのが、このセンサー。

りんごはひとつひとつ受け皿のようなものに乗せられて工場内のレーンを進んでいくわけですが、

よく見るとこの受け皿にはバーコードがついていて、いわばりんごの成績表になっています。

センサーで瞬時に色や形や糖度などを判別し、

50段階くらいに成績をつけて個人情報ならぬ個りんご情報としてバーコード管理しているそう!

色は人が判別してもよさそうなものですが、

人の識別は判断基準が異なり正確性が低下するためNG、だそう。

つまり、人間の目はあてにならない、というわけですね…恐るべし。

こうした徹底管理のもとに、

弘前のりんごは全国トップバリューを維持しているのだなあと関心。

なんとなく、良質なものが量産されていると

緻密さとはかけ離れていく気がしますが(←失礼)、

ダメなんだ、それじゃ。

生産者さんの意識が高まるような取り組みもされている、とほほう聞き入りました。

カッコいいぞ、りんご係長。改めて取材したいな。

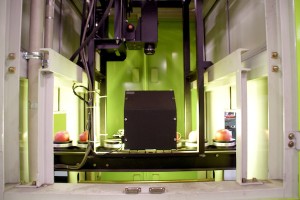

なんとか貯蔵庫。

ああ、メモらなかったので忘れてしまいましたが、

空気中の酸素濃度は18%で(20%前後が普通じゃなかったかな?)、

この中はたしか2%くらいにしてあると言っていました。

夏〜秋に収穫したりんごを酸素濃度の低い場所で貯蔵して仮死状態にすることで、

半年後も高品質なりんごを供給できる、というシステムなんだそうです。

りんごの冬眠といった感じでしょうか。へえ〜。

で、酸素濃度2%の空間に誤って入ってしまうと命を落とすため厳重注意、というわけです。

なのでここには入りませんでしたが、冷蔵保管庫には入れていただきました。

室温0度、というと一瞬で冷えそうで足を踏み入れるのに気合いが入りますが、

なにせこの日の気温より高いためとくに寒さは感じず、むしろホッとする空間でした(笑)

りんごのあま〜い、熟な香りが充満していました。

りんご係長からおいしいりんごの見分け方も聞き、

おみやげには、りんご係長が目利きしたおいしそうなりんごもいただいて満足!

今日も、水路みたいな雪を落とすところ(なんていう名称なんだろ?)が大活躍。

ランチは、地元の食材と弘前りんごを使ったフレンチのコース。

・紅玉りんごの冷製クリームスープエスプーマ仕立て

・白神の真鯛・陸奥湾帆立・モッツァレラチーズのミルフィーユ仕立て

・青森産牛ほほ肉とりんごのカダイフ包み焼き赤ワインソース

・りんごとチーズのシブースト 紅茶のパルフェ添え

・パン

・エスプレッソ

弘前城西側・北側の外堀。今日も真っ白で美しい!

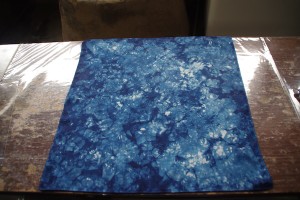

川崎染工場さん。津軽天然藍染体験(ハンカチ)をさせていただきました。

たのしかったー。

木灰建発酵、という方式だそうです。

この場所は紺屋町という地名なんですが、弘前城の北東の外堀に面する立地。

よって染めものは藩政時代にそれなりに重要視された産業だったのではないかなあ、と思うわけですが、

聞けば4代津軽信政が元禄期に紺屋町をつくり、100軒ほどの紺屋が建ち並んでいたんだとか。

津軽藩はわりと文化への意識が高い印象があるのですが、

染めものも機織りなどとともに京都から技術者を招いて振興したようです。

それほど栄えた津軽天然藍染でしたが、廃藩置県後は化学染料の普及もあり衰退。

現在ではこちらの1軒しかありません。

地震により地下から瓶が見つかり、それを機に再興させたそうです。

くしゅくしゅっとして藍汁に入れ、乾かすだけ。

水で注ぐとき、どす黒い緑色だったハンカチがぱあっと鮮やかな藍に発色する瞬間がたまらん。

つまんで模様をつける方法もあります。これもきれい。

江戸時代の建造物がそのまま使用されています。

染め体験ができるのは、奥の藍場と呼ばれるところ。

藍は、古くは薬用として使われてきたのだそう。

肌荒れ防止、防虫、鎮静剤、殺菌性にもすぐれ、解熱や解毒に用いられたそうです。

まむしや蚊を防いでくれるとも!

夏の初めに山城へ行くときはこれを巻いていくことにします。

そんな藍をハーブティーとしていただきました。

意外とクセがなくてすっきり美味。

コースターがかわいい。

庶民の台所、虹のマート。知らないものがいっぱい。たのしい。

りんごに見送られ、雪こんもりの奥羽本線で弘前を後にしました。

飽きることのない2日間だったけれど、パンフをめくればまだまだ行ったことのないところもたくさん。

弘前、奥深し。

有意義な2日間でした。

弘前市観光振興課のみなさま、弘前観光コンベンションセンターのみなさま、

お会いした弘前市のみなさま、ありがとうございました。

ご縁が続きますように。

弘前2015冬③〜シードル工房見学など〜

家が埋まるかと思うくらい、降って積もってふぶきました、弘前2日目。

とても印象的な1日になりました。

生命力を感じる産業や工芸というのは、

携わる人がそれを命あるものとして扱い共存しているのだと改めて感じました。

そういうしなかやかな息づかいのようなものや

条件や理屈では価値を決められないものにやわらかい光を当て、

その世界を表現できる物書きになろう、

さらに城というフィルターを通して誰にも書けないものを書こう、と改めて思ったのでありました。

シードル試飲、工場見学、りんごと地元食材のフレンチ…など今日はりんごづくし。

農家、市が、各業者や団体が、どうブランド力を高め品質を維持に取り組んでいるか、

観光資源としてどう生かしていくかというところまで。

弘前人の価値観や地に足のついた発想、戦略・企画の軸みたいなものの温度、私はものすごく好きだな。

お世話になった弘前パークホテルさん。ホテルの方が吹雪の中お見送りに出てくださいました。

午前中は、弘前市りんご公園へ。

kimoriさんという、農家さんがやっている小さなシードル工房へやってきました。

kimoriとは「木守り」の意味で、収穫後のりんごの木にひとつだけ残った実のこと。

収穫への感謝と豊作への願いを込めて畑の神様に捧げる実を指すそうです。

kimoriというネーミングには、季節と実りをわかち合い紡いでいく、という願いが込められているようです。

kimoriさん、サイトもとってもかわいいです→ ★

弘前りんごが育つ背景からシードルができるまでの行程もイラスト付きで載っていますよ。

クッキングオーブン付きの薪ストーブ、薪はりんごの薪だそう。

焼きりんごづくりをさせてもらいました。

食器はポーリッシュポタリー。かなりかわいい。

ポーランドも焼きりんごを食べるそうです。

関係ないけど、ポーリッシュポタリー人気ですね。

うちは北欧食器で溢れているけど、それとはまた違ったフォルムと色使いで欲しくなる。

シードル、とてもおいしいです。

アップルタイザーをイメージしていたけれど全然違いました。

(私の淡い記憶ではニッカシードルもそれに近かったような…)

まず、炭酸を加えていない自然発砲なのでとてもやさしい。

二次発酵させることで自然に炭酸が発生し、りんご果汁に溶け込むのだそうです。

微発砲のスパークリングワインともまた違う、ほかにはない確立したお酒。

唯一無二のものを前にしたときの、ほんのりとしたしあわせ。

もっと世に知られてもいいのにー、と思いました。

大量生産できないところがいいんですけどね。

私は甘いお酒より辛口派なので、ドライな秋限定ラベルが好みでした。

(とはいえ、スイートラベルもフルーティな白ワインに比べればかなりさっぱりです)

リンゴジュースのようにごくごく飲めてしまいますが、

アルコール度数は5〜6度とビール並みなのでお酒が弱い方は注意。

アルコール度数を製品によって変えることにはじまり、

収穫したりんごによって味も製法も変わるとのこと。

まるで生きもののようだー。

シードルは加工品ではないのだな。産業を越えた文化のようなものを感じました。

「シードルは農産物」の言葉がとても印象的でした。

りんご農家は後継者がいなくて危機的状況にあるそうです。

そのほか、異常気象の影響でりんごをとりまく環境も変わってきていたりと問題は多々あるようです。

弘前りんごは、明治の版籍奉還後、りんごとぶどうの栽培が奨励されたことにはじまります。

ぶどうは絶滅したものの、風土や気候に合うりんごはよく育ち、

さまざまな試行錯誤を繰り返しながら、

害虫病による被害、戦争や災害と戦ってここまでの成長を遂げてきたのだとか。

りんご畑につくられたこの場所は、地域の人に向けた集いの場でもあり発信の場でもあるのですね。

こんなふうに、できることをひとつひとつやっていくことで続いてきたものなのだなあ。

世界は違えど、私がすることやできることを考えさせられた時間でもありました。

テーブルとチェア、工房入口の白いウッドスタンドは、

りんごを入っていた箱を弘前の建築デザイナーさんがリメイクしたものだそうです。

テーブルに残る数字は、競りの際に書かれたもの。素敵な空間。

シードルが入っている津軽焼きの器も、たしかりんごの木炭が入っていたはず…。

ワイングラスのほうがフォトジェニックかもしれないけれど、断然、津軽焼きのほうがよい。

シードルの味わいのためにも、津軽焼きの器で提供しているそうです。

焼き上がり。

りんごの剪定のお話が興味深かったです。

こんなに豪雪なのだから完全にオフシーズンかと思いきや、

この時期にどう手入れするかでりんごの良し悪しは決まるのだ、と。

枝は血のめぐる人間の四肢と同じ。

成長まっただ中の枝の剪定をほんの少しでも誤ると、将来の姿を変えてしまう。

そしてその見誤りは、わずか半年後には謙虚にあらわれるのだそうだ。

見極めて見越して、伸ばして導いてあげることが大切。

当たり前だけれど、りんごも生きものなんだなあとしみじみ思いました。

シードル誕生秘話も興味深かったけれど、弘前におけるりんご産業の歴史が私はおもしろかった。

りんごの木を手入れするハサミは、

りんご植林を推奨した人(痛恨の失念…初代県知事か?)の命により

弘前城下の鞘職人(か鍛冶職人)がつくり出し、改良に改良を重ねたという歴史があるそうです。

つまり裏を返せば、弘前のりんご産業は城下町だからこそ発展したということ。

栽培の立役者である菊池楯衛も有能な津軽藩士ですし、

栽培が盛んになったのも、職を失った旧士族達が困窮にあえぐのを防ぐのが目的といわれます。

やっぱりね、城を通して地域を見るのはおもしろいと思うのです。

歴史は現在進行形。改めて取材したいな。

旧小山内家住宅、という移築された藩政時代後半の農家住宅を発見。

雪に埋もれて見学不能でした。

夏にはおばあちゃんが語りべをするイベントも催しているそうです。気になる。

関係ないですが、子供の頃に読んだ推理小説に

どうしても見つからなかった殺人の凶器がつららだった、というのがあり

「そうかー、解ければ証拠隠滅できちゃうスグレモノの凶器だな」と感心したのと同時に

「首に刺されば死ぬほどの殺傷能力がある」という恐怖感が刷り込まれてしまいました。

以来、うかつに下を通れません。

実際、頭に刺さることはあるんでしょうか?死にはしないとは思うけれども、痛いんでしょか。

刺され経験者がいたら教えてください。

クイズも、埋もれて答えどころか設問すらわからん。

ひとくちにシードルといってもいろいろ銘柄がありびっくり。全種類制覇を熱望。

おみやげに2本購入。りんごジュースもおすすめのものを2種。

アップルブランデーが気になりましたが、もう持てないので断念。

弘前にしか売っていないそうで、わざわざ東京から買いにくる人もいるそうですよ。

次回は買おうっと。

そして、次回は酒造見学に行きたいです。

それにしても、これかわいいわね。

りんごポストもね。

駅前と区役所のポストはもっとりんごが大きかった気が…。

りんごの大きさは権力の指標だそうです(嘘)。

(続く)

弘前2015冬②〜城下町歩き〜

弘前市さんにお招きいただいた2日間をさっと振り返り。

弘前城雪燈籠まつりへ向かう前、1日目の日中は弘前城下の街歩き。

藩政時代の弘前城と城下町だけでなく、

日頃の私が後まわしな近代の歴史や文化などの世界に触れ、

かつ現在の観光業についてや文化発信・継承や取り組みについて伺い、

異業種の方との意見交換もできた有意義な1日でした。

江戸時代だけでなく、近代まで歴史がずっとつながっていて、

しかも目に見えるものが多く残っている。

とにかく文化を感じる町、

知れば知るほどクリエイティブでハイカラな町でした。

雪の新青森駅。この光景、テンション上がります。

「さすが雪国、吹雪でも爆走する奥羽本線のたくましさよ!東海道線くらいスピード出てるぜ!」

…と感動したら、奥羽本線はけっこう弱くてすぐ止まるほうなのだそうです(笑)恐るべし。

そうそう、新幹線に乗っていておもしろかったのが、ずっと雪が降っているわけではないこと。

盛岡あたりは大雪でしたが、そこを越えて新青森方面に西進する道のりは

晴れていたり雪が降ったりと、地形によって車窓からの風景がくるくる変わっておもしろかったです。

いちいち思うところが多くて全部記しておきたいのだけど、備忘録的に写真のみ。

じょっぱりそば→弘前中央食品市場→一戸時計店時計台→弘前昇天教会→弘南鉄道大鰐線中央弘前駅

→かくみ小路→百万石展示館→日本キリスト教団弘前教会。

明治以降の歴史も独自で豊か。

そしてそれが目に見える形で残り、人々の生活の中に心地よく共存している、そんな魅力的な和洋折衷の町です。

関東でたまに大雪が降ると道路の雪をかき集めた小山ができるのですが、弘前にはそれがない。

こんなふうに、道路のいたるところにある用水路みたいな穴に雪を落としているからだそうです。

水路の水はちょっとした小川の如く流れていて、凍る気配なし。

雪国のしくみを初めて知りました。

城好きの反応ポイント。

鉤の手になっていました(左)。

土手町のすぐ裏、土淵川沿いの場所です。

ざっと現在地図を見た限りだと顕著なのはここくらいのようです。

このあたりは鍋屋町、鍛冶町、新鍛冶町、鉄砲町などいわゆる職人町。

その入口として木戸のようなものがあったのかもしれません。

鉄砲町には鉄工所がありました(右)。小さなおもかげ。

一戸時計店時計台が面している、下土手町、土手町、上土手町と続く大通りが、

江戸時代に参勤交代で使われた道だそう。

弘前城追手門に続いています。

ただ、城から遠ざかるにつれ下土手町、中土手町、上土手町となっていくので

町名は明治以降につけられたものかもしれません。。調べてないので適当発言ですけれども。

江戸時代の町名とその解説をいたるところに記してくれています。

これを頼りに町歩きをするのも楽しいと思います。

鞘師町、というのがありました。珍しい。

感激したのは、弘前は飲食店が多い、ということ(笑)!

「弘前の人が家で夜ごはんを食べないんですか?」と聞いてしまったほど、いい感じの飲み屋さんがいっぱい。

聞けば「このお店はこれがおいしい」「ここはなにが名物」など、どれも魅力的です。住みつけそう。

青森銀行記念館。

設計した堀江佐吉さんは、太宰治の斜陽館の設計をした方でもあるんですね。

建造物のお話はちょっとおもしろかったです。

欅でつくられたテーブルや丸柱がすてきです。

日本の銭貨の歴史解説と通貨・小判レプリカの展示、食いついてしまいました。

事前知識なく「2階の天井、ステキ〜」と思っていたら、最大の見どころなのだそうで。

説明板によれば、金唐革紙というもので、和紙に錫箔と漆を用いたもの。

工程数は17という手のかかりようで、もちろん手作業。

明治殖産興業の花形として海外に輸出されたものの、機械化の波により姿を消したのだそうです。

いまだそのおもかげを残すのは、ここと旧日本郵船小樽支店だけ。

小会議室・大会議室と1階の頭取室の天井にあるそうですよ。

雪にまみれる弘前城追手門と外堀を通り過ぎて…

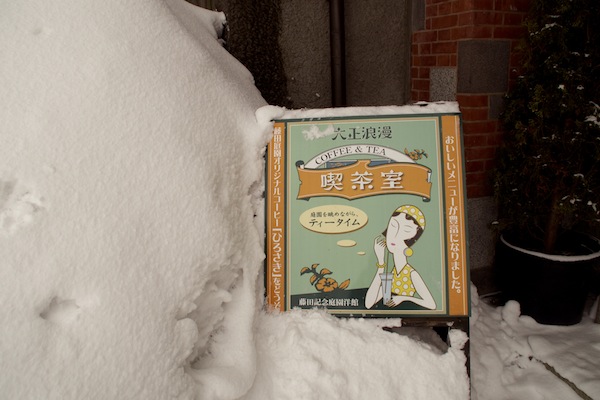

藤田記念庭園にやってきました。

日本商工会議所初代会頭が大正10年に建てた別邸。

洋館だけれど、窓の外は池泉回遊式庭園になっていて、なんともセンスよし。

窓の広さとか、すごくいい。

もちろんこの日は見えませんでしたが、岩木山を借景ともしているそうです。すばらしい。

屋根がかわいい。雪がずり落ちないように屋根上に桟のようなものが入っているそうですが、

それをも押しのけそうな勢いで雪が積もってました。

看板もかわいい。

これを撮影するために、看板にかかった雪をどけていただきました。

弘前市の高田さん、ありがとうございました。

和舘も気になりましたが、雪に埋もれていました。。

喫茶室になっているこちらの洋館で、アップルパイと藩士珈琲を。

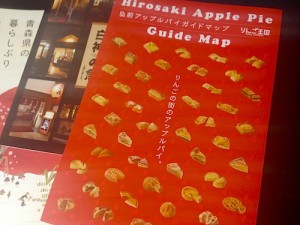

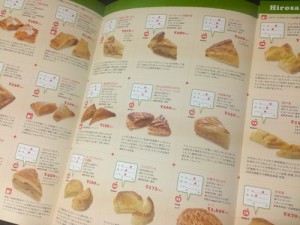

弘前は洋菓子屋さんがものすごく多く、とりわけりんごを使用したアップルパイはもはや文化。

洋菓子屋さんだけでなく和菓子屋さん、

フレンチレストランなどあらゆるお店がオリジナルのアップルパイをつくっていて、

アップルパイガイドなるものには47種類も載っています。

弘前へ来たら、食べ比べはマスト。1日ではすべて食べ比べできませんけれども。。

こちらがアップルパイガイドマップ。

そうそう、著書にも思わず書いたことがあるんですが、

弘前って観光コンテンツの整理がとても上手で、パンフなどの紙媒体が充実している上に、どれもセンスがよいんです。

つまり、構成と見せ方のレベルが高い。

このあたりのことを知りたいな、と思ったのが今回参加させていただいた理由のひとつでもありました。

(結果的に、とても勉強になりました)

なにげに楽しい津軽藩ねぷた村。

弘前ねぷたを知れるだけでなく、津軽焼の実演なんかも。

職人さんの作業、もっと見たかったな。飽きません。

ねぷたの絵付けもやってました。

顔の白い部分はロウを塗ることで、

ほかの色と混じるのを防げ、かつ闇夜に鮮やかに発色させられるんですって。

いろんなコマも楽しかったあ。

弘前城雪燈籠まつりを見て、その後はあいやさんで親睦会。

津軽三味線の生演奏を聴きながら、郷土料理をいただくという贅沢な時間でした。

津軽三味線、ソウルフルで好きなんです。

伝統芸能や民謡というとしんみりシブいイメージがあるけれど、

津軽三味線はちょっとロックなイメージ。

バチを叩きつけるような弾き方が、ギターをかき鳴らす姿とちょっとリンクします。

すべてアドリブ、演奏者によって音が違うそう。

だからなのか、素人にもライブ感のようなものが伝わってきます。

海の幸好きな私にはたまらない、いろいろおいしいものづくしでした。

写真は、城っぽい絵が描かれた小皿と、郷土料理のイガメンチ。

短い時間でしたが、わざわざ来て下さった方々とご挨拶やお話もでき、楽しくあたたかい時間でした。

「あなた、食べなよ」を「な、け」、「わたし、食べる」は「わ、く」。

という津軽弁を教わりました。

長くしゃべると雪が口の中に入っちゃうからだそうです。短くて便利だけど、アゴが弱くなりそう。

この後連れていっていただいたバーがとてもよかったな。また行きたい!

楽しい夜でした。

(続く)

弘前2015冬①〜弘前城雪燈籠まつり〜

寒波とともに、弘前へ。

第39回弘前城雪燈籠まつり開催中の弘前城へ行ってきました。

寒いところは好きだし、防寒対策もバッチリ。

おかげで雪国の冬、冬の弘前城を満喫できました。

水堀が雪堀になっていましたが、これもまたステキ。

石垣に雪がかぶるとさざれ石のようになりキレイで好きなのですが…さすがにちょっと雪かぶりすぎ(笑)

弘前城の現存する5棟の城門と3棟の櫓。

とりわけ城門は特徴的で、一重目の軒が高く、屋根の軒が直線的です。

豪雪に耐えられるよう雪国仕様なのだろうと思っていましたが、それを実感できました。

櫓も、雪景色に映えていました。弘前城はよく雪が似合いますねえ。

弘前というと桜の名所のイメージですが、

弘前城雪燈籠まつりはみちのく5大雪まつりのひとつに数えられる冬の風物詩でもあるのだそう。

雪燈籠は木枠の中に雪を詰め込んで、高さ約2m、幅約1mほどの雪柱をつくり、

1~2日後に木枠を取り外して燈籠のかたちに削っていくそうです。

火袋部分を彫り込んで武者絵を飾れば完成。

中には豆電球を入れてあかりを灯しています。

関東人の憧れ、雪の滑り台を初体験しました。

子供の頃から、テレビで見て憧れていたよ…!夢が叶いました。

プロジェクションマッピングも行われました。動画撮ったけどアップできず、、、。

本丸から岩木山に向かってのぞむ蓮池のまわりに並ぶのは、ローソクを灯した小さなかまくら。

まさに、雪と光のファンタジー。

地元の小学生の絵が描かれた燈籠。かわいい!

よく見たら、弘前城のイラストの登場率が高かったです。

個性はあれど、みんな上手!地域のシンボルなのだなあと感じました。

幻想的な弘前城の天守があらわれました。

石垣修復工事についての立派な看板も設置されていました。今日は近づけず。

弘前城はついに今夏より天守が移動されるため、

おなじみの下乗橋(赤い橋)越しの天守の景観は10年くらい見られなくなります。

桜のシーズンに一度見てみたい、という人は、今春がラストチャンスです。

天守は、夏には曳屋工法という方法で本丸にスライドされます。

すでに水堀の水は抜かれています。

その上に雪が積もっているわけですが…驚いたのは、堀の浅さ!

講座や講演などで、水堀の深さについてよく質問されます。

ものすごーく深いと思っている人がわりと多いのですが、

基本的に2mもあれば十分で2〜3m程度、とされています。

しかし…!この堀、水が入っている状態とほとんど変わらないのでは…?

と思い市の方に聞いてみたところ、せいぜい30〜40mくらいだったとのこと。

「子供の頃に釣りをしていて落ちたことがあるけど、子供ですら膝ぐらいでしたよ」と驚きの証言も得られました。

堀底は沼地のようにズブズブな感じで、水を抜くというよりそれらを埋め立てる作業だったようです。

そもそも水堀である必要もそんなになく、空堀だったのかもしれないなあとも思ってみたり。。

堀底から石垣を間近で見上げられるイベントなど企画しているとか。

これは城ファンにとっては楽しみ!

今回は、弘前市さんからのお声がけで

弘前の観光コンテンツを体感する招へい事業でうかがってきました。

城を通して地域を知り、城めぐり旅を提唱する者としては

地域のことを知りたいとは思いつつも、限られた時間では城に労力と時間を費やしがち。

2日間飽きることなく、改めて弘前の魅力の幅と深さに感銘を受けました。

なによりも個人では出会えない深いところにたくさん出会え、とても貴重な経験になりました。

充実した2日間だったので、ダイジェストを記しておこうと思います。

(続く)

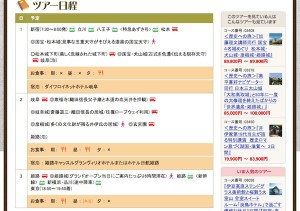

国宝4城めぐりをガイドします

充実した城旅や歴旅でおなじみのクラブツーリズムさんの<歴史への旅>、

『春うらら・・・国宝4名城めぐり 松本城・犬山城・彦根城・姫路城』

という2泊3日のツアーでガイドをさせていただきます。

3月25日〜27日、国宝4城+岐阜城です。

3月27日は、5年ぶりに公開される、姫路城のリニューアルオープン日ですよ。

行程はこちら↓

※サイトには田中秀昭ナビゲーター同行、とありますが

これからお申し込みいただくと、私のガイドとなるようです。

まずは国宝4城に行ってみたい、という声をよく聞きます。

個人で効率よく行くのは難しい、という方、

添乗員&ガイド付きで安心&充実、という方にはかなり魅力のツアーだと思います。

お申し込み・お問い合わせはクラブツーリズムさん→ ★ まで。