江戸しぐさと落語の会

<江戸しぐさ>とは、江戸商人が生み出し町衆へ広まっていった、

トラブルを避け、気持ちよく暮らすためのセンス。

日常の立ち居振る舞いから言葉使いまで、人との付き合い全般にわたる知恵のことです。

雨の日、狭い下町の路地でがすれ違うときには、

相手が濡れないよう、お互いに傘をさりげなく斜めにする<傘かしげ>、

船に誰かが乗ってきたときは、全員が少しずつ詰めて席をつくる<こぶし腰浮かせ>、

足を踏んでしまったら、踏んだほうが謝るのはもちろん、

踏まれたほうも「こちらこそ、うっかりしてまして」というそぶりで返す<うかつあやまり>。

「へえ、こういう心配りができたら上品でいいなあ」くらいに思っていたのですが、

商人のリーダーが築いた行動哲学であるというルーツを聞いて納得。

上に立つ人のマナーやエチケット、自意識や心構えが網羅されたものであるのだと。

そこには徳川家康がつくりあげた国家構造も関係していて、ふむふむと聞き入ってしまいました。

江戸しぐさでいう“しぐさ”とは、「仕草」ではなく「思草」と書くそう。

つまり、思いやりが行動となったものです。

人にして気持ちいい、してもらって気持ちいい。共生の精神ですね。

そして、マナーではなく“くせ”だというところがポイント。

譲り合いの心を大切にし、自分は一歩引いて相手を立てる。

いばらず、こびず。相手を尊重し対等な人間同士として接することを

ごくごく自然に実戦していた、ということなんですね。

こうすればいい、こう言うべき、というマニュアルを実戦するのではなく

とっさに判断して無意識に行動する。これはけっこう難しい。

ちなみに江戸っ子の気質というのは

○目の前の人を仏の化身と思う

○時間どろぼうをしない

○初対面で肩書き、年齢を聞かない(人を見る目を養う)

○遊び心を忘れない(なぞなぞ大好き)

○世辞が言える

○口約束を守る(公約違反はもっともNG)

○見て分かることは言わない、読んでわかることは聞かない

○人の領域に入らない(餅は餅屋)

○知識ではなく感性で決める(情報に左右されない)

…などなどだそうです。

ものすごく共感できるのは、私が東京出身だからでしょうか?

(代々の江戸っ子ではありませんが)

上方との違いが出ているような。。

江戸っ子というと威勢がよくてちょっとガサツなイメージもありますが、

言葉使いがていねいで、“世辞”を言えるのが、本来の江戸っ子。

この“世辞”というのは、機嫌を取るためのおべんちゃらではなく、

「こんにちは(今日は)」の後に続く「いいお天気ですね」のような

会話が弾むきっかけになるような、気の効いたひとことのことだそうです。

なぜこの日記タイトルかというと、

<落語には江戸しぐさをテーマにしたものが多い>ということで

三遊亭竜楽師匠の『天災』を聞く会でもあったから。

しかし長くなるのでこの話は割愛します。

お後がよろしいようで〜(←これも江戸しぐさ)。

- 日々のできごと l

- 12/03/24/23:59

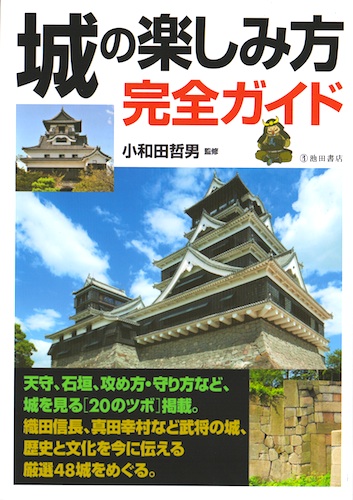

【WORK】池田書店「城の楽しみ方完全ガイド」

池田書店さんから2012年3月に発売された

新刊「城の楽しみ方完全ガイド」執筆させていただきました。

図書館にも在庫している、池田書店さんの <楽しみ方完全ガイド>シリーズのお城版がついに登場。

わかりやすく、楽しみ方のポイントが簡潔にまとめてある入門書です。

昨年書かせていただいた【歴史を訪ねる 城の見方・楽しみ方】 → ★ と同じく小和田哲男先生の監修です。

【歴史を訪ねる〜】よりも初心者向けのラインナップで、表現もやさしくなっております。

全国の書店、ネットショップで発売中。

ぜひご覧下さいませー。

- お仕事のこと l

- 12/03/19/16:41

小池アミイゴさん個展「東日本」

小池アミイゴさんの個展「東日本」へ行ってきました。

前職で何度かイラストのお仕事をお願いしたアミイゴさん。

イラストも素晴らしいけれど、この世界もかなり好きだなあ。

「違う表現をしていかないと凝り固まってしまうから」と。

アートな作品というのは、使う脳が違うのでしょうか。

アミイゴさんの使う色、とくにピンクの色と使い方がとても好きです。

色や線にも生命があるんだなあ、とかぼんやり考えながら見ていました。

絵筆のひと刷毛に強さや弱さ、エネルギーやシンパシーが宿っている感じ。

「印刷で出にくい色」と真っ先に考えてしまうのは職業病ですが、

印刷物やディスプレイで再現できない色というのは、

すなわち人間に近い体温のある色、ということなのではないでしょうか。

これは書いていいのかわかりませんが…

「城の絵、描いてみたい」と言ってくださりうれしかったなー。

「きれいというより怖い」というなにげない一言、かなり核心をついてます。

そう、城とは本来美しいものではないのです。

その視点は感動的なものがあって、

「ああ、やっぱりこの方はアーティストなんだなあ」と思いました。

アミイゴさんが書く城の世界かあ!それはそれはステキだ。がんばろ。

SPECE YUIさんのHPから、作品の一部を見ることができます → ★

やっぱり印象が違うので、実物を見てほしいところですが…

- 日々のできごと l

- 12/03/14/21:12

うづめ飯

津和野で、郷土料理の<うずめ飯>なるものを食しました。

お出汁をかけたごはんの下に、煮含めた椎茸や人参、刻まれた蒲鉾や高野豆腐が隠され、

刻んだせりとすりおろした根わさびが添えられています。

質素倹約の時代に具を隠して食べた庶民食であるとか、

骨をうずめるという意味で出された婚礼料理であるとか、

根わさびを味わう特別料理であるとか、など諸説あるようです。

しみじみした料理だけど、なにげにおいしい。

特産わさびがピリッと引き立って、

日本酒を試飲しまくった後にはかなりよい感じでございました(笑)

- 日々のできごと l

- 12/03/13/23:59

無念の津和野城

なかなか行けない津和野城へ、思い切って寄ることに。

しかし、駅に降り立ったら、この豪雪!!

津和野の代名詞でもある、風情ある街並み。

雪化粧が趣をアップ…を通り越して、視界を遮断。大名屋敷門も見えないー。

水路を悠々と泳いでいるはずの鯉も、逃避中でした。

でも、雪は好きです。きれいだね。

日本五大稲荷のひとつに数えられる太皷谷稲成神社。

トンネルのような朱塗りの鳥居をくぐっていきます。

途中、津和野の城下町を一望できるはずなんですが、雪であんまり見えず。

うすうす分かっていた(というか途中から確信していた)けれど、津和野城は登城禁止。

微動だにしていないリフトが出迎えてくれました。

午前中の段階ですでに積雪30cmを超え、散策できる状況ではないとのこと。

もともとリフトではなく登山道で行こうと思っていたのですが、道すら埋まっていると。。

なんとか行けないものかと聞いてみましたが、

「べちゃっとしとるけん、雪だるまつくれんなー」と、さっきまでかわいいことを言っていたおじいさんに

「あんた、死ぬよ」とやや真顔で言われたので、諦めました。

移築現存の馬場先櫓、現存の物見多聞櫓を見学。

遠巻きに津和野城を見ながら城下町を歩くだけの、切ない思い出になりました。

- お城のこと l

- 12/03/12/23:59

月山富田城&十神山城

米子までびゅーっと移動して、安来の月山富田城へ。

ものすごく快晴に見えますが、晴れたり雪降ったり、常に暴風だったり。

今日こそ七曲がりを制覇してやろうと思っていましたが、またしても断念しました。

行こうと思えば行けましたが・・・前回20分以内にマムシ2匹と遭遇し、完全にビビってます(笑)

ここはベストコンディションじゃないと気持ち的にムリ。。

日没まで時間があったので、十神山城へ寄ってきました。

尼子十砦のひとつだそうですが、だいぶ整備されちゃっていましたねえ。

安来港を見下ろすような、海に突き出る城なのですが、現在は木が邪魔して眺望は悪し。

陸地よりも5、6歩前に出ていて、

迫り来る敵を真っ先に蹴散らしてやるぜー、みたいな雄々しさは感じられました。

写真はないですが、車でぐるぐるしたところ、北側はさらにせり出すようになっていて迫力あり、でした。

- お城のこと l

- 12/03/11/23:59

鳥取城フォーラム2012 太閤ヶ平見学会

————————————————-

鳥取城フォーラム2012

『中井均先生と歩く 鳥取城&太閤ヶ平』

講師:中井均先生(滋賀県立大学人間文化学部准教授)

————————————————-

前日の講演会に次いで、中井先生による現地見学会。

天気予報:暴風雪で中止が危ぶまれましたが、無事催行。中井先生、さすが晴れ男です。

ちなみに“暴風雪”という気象用語があることを、初めて知りました。

登る前に、資料を見た段階で、70カ所にも及ぶ膨大な数の陣城が存在し、

そして状態よく残っていることに驚愕。

発掘と研究をされている西尾先生が

ポイントや特長、位置関係などをご丁寧に教えてくださり、もうゾクゾク。

「2、3日あればひと通り行けますよ」とのこと。うーん、まわってみたい!

全部はムリでも、とにかく最大の見どころである

複数の空堀でつながれた総延長700mの大防衛ラインは必ず見に来ねばなりませぬ!

どうやって鳥取城が孤立していったのかを知り、

織田vs毛利の全面直接対決の背景を城から知りたい。

中井先生のお話に夢中だったこともあり、あまり写真を撮っていません。

が、段々状に残る小さな曲輪は肉眼で確認できるし、次第に規模を増す土塁も見事。

懸造の建物があったであろう場所(陣城に!)、横矢掛がりの虎口、絡手口の切岸。

縄張図をもとに歩いていくと、感動的です。

「こんなに大規模な遺構が残っているとは思っていませんでした!

ここはもう“城”ですね!」と、先生にコーフン気味に感想をお伝えしてしまいました。

単なる一城を攻略するには大規模すぎる太閤ヶ平は、

やはり織田vs毛利の決戦のための陣城だったといえるだろう、とのこと。

ガッチリと設置した大防衛ラインのそのまた上に、異常なまでの土塁群を重ねて防衛設備を構築。

本陣の一時的な陣城とは思えない構造から推察しても、

信長本人が出陣するための地だったことが考えられるそうです。

トップの写真の背後に見える山が、吉川経家の本陣久松山。

当時は木のないむき出しの状態のはずなので、兵糧が尽きていく経家側の様子は、少し見下ろす形で一目瞭然。

500mほどしか離れておらず、逆に秀吉側が煮炊きする様子は丸見え、音も丸聞こえだったと考えられます。

こうした視覚的な攻撃が、心理的にも追いつめていったはずです。

帰りは、市民の方も少なかったので、先生とお話しながら下山しました。

昨日の日記でちらりと書きましたが、そこでお話したのが、

講演会で先生の言葉の中で印象的だった、「戦国時代は“戦争の時代”であった」ということ。

そうなんですよね。戦、武将とドラマチックでカッコいい時代のイメージにされてますが、

実は日本史においては、日々血で血を洗う暗黒の時代。

そういう意味で、城とは負の遺産。

たとえば、信長が楽市楽座を推奨したのは、

城下町を活性化させて、貨幣を流通させて、庶民の生活が活発化した、

なんて見方をしがちですが、根本は違うところにあるのですよね。

信長は行ったのは、富を制すること。要は、軍資金を稼ぐことが目的の経済政策。

「これからは鉄砲の時代だぜー!」と思いついたところで、

鉄砲を大量購入する資金とルート、それを使いこなす技術と軍事力がなければ成功できないわけですから。

さらに、先生曰く「軍隊を鍛えて、訓練する場所」でもあるそう。

当時は、平和とはほど遠い、巨大な基地のようなはずだったと。なるほどー。

城下町でいわゆる芸術という意味での文化が発展するのは、

江戸中期以降の、本当に戦のない太平の世になってからのこと。

つまり武士にやることがなくなってから、なのですよね。

なぜか勝つと正、負けると誤、とまとめられる傾向にあるけれど、

結果で端折らず、リアルで冷酷な日常があったことにも目を向けていきたいと思っています。

そこに真実があって、発展もあるのだから。

城というのは、今となってはなんとなくそこにある気がするけれど、

ときにはあるものを最大限に生かしながら、ときには形を変えながら、

よくぞまあ、というくらいにうまく活用してできている。

その断片を探していくのがなにより楽しいし、その背景を知ることは貴重な気がする。

まだまだ謎だらけだけれど、先生のお話を聞くことで紐解けることもあったりして、

そういうところが、城マニアをやめられない理由です。

もちろん、お城のお話もたくさん聞かせていただきつつ。

ちょっとした質問にも、丁寧に答えてくださるのがうれしい。

城マニアとしての立場と、研究者としての立場があるため、

日々さまざまな葛藤がおありになるようです(笑)

鳥取城を散策

鳥取城フォーラム講演会終了後、2日目の見学会に先立ち、鳥取城へ登城してきました。

というのも、連日の雪により、

久松山鳥取城本丸(吉川経家本陣)→山道(十神砦)→本陣山太閤ヶ平(豊臣秀吉本陣)

という本来のコースから、

鳥取東照宮から太閤ヶ平を目指すルートに変更します、と事前に連絡があったから。

広大な中世城郭と、改築された近世城郭が共存する鳥取城。

時間も限られていたので、城下町の面影もなんとなく散策しつつ、近世城郭の部分を散策。

南御門、中御門、北御門と通り、二ノ丸、天球丸を見てから、標高久松山山上の丸(本丸)へ。

近世城郭とはいえ、山上の丸への登城道はけっこう本気。

夕方から軽い気持ちで登るにはそこそこハードでした。

3、4、5合目の中腹は、大規模な櫓台がある華やかな雰囲気とは一変して

中世城郭らしい、「ただの山じゃん!」状態が続きますが、

6、7合目くらいから、少しずつ様子が変わり、石が現れてきました。

中井先生に聞いたところ、このあたりから石を切り出して本丸へ運んでいたのだろう、とのこと。

なるほどー。

宮部継潤の時代だとしたら、1580年以降か。まだこんな山上に天守を置いたんだなあ。

中世の山城だっただけあって、山頂ビューは見事!

お天気がよかったらサイコーでしょう。鳥取砂丘もよーく見える。上から見ると以外とちっこい。

経家時代の物資補給路の方角なども見やりつつ、いろいろ想像したりして。

うーん、もっと時間をかけて見たかったな。

とはいえ、近世城郭のエリアにも見どころいろいろ。

書いておきたいですが、レビューは改めて。

ところで鳥取城といえば、吉川経家公の銅像。

<笑点>の前司会でおなじみ、5代目三遊亭圓楽師匠は吉川経家公の末裔なのですが、

なんとな〜く、とくに口元が顔が似ているではありませんか(笑)!

・・・と思ったら、圓楽師匠をモデルにしているそうです。あはは。

- お城のこと l

- 12/03/10/23:59

鳥取城フォーラム2012 講演会

不動産セミナーではありませんよ!

————————————————-

鳥取城フォーラム2012

講演会 ~史跡鳥取城跡保存整備実施計画策定5周年記念講演会~

『現地検証・秀吉の鳥取城攻め』

講師:中井均先生(滋賀県立大学人間文化学部准教授)

会場:とりぎん文化会館

————————————————-

へ行ってきました。

鳥取城といえば、三大城攻めのひとつともいわれる、秀吉の<渇え殺し>の城。

しかし、「この場所でこんな戦があったんだぞー」という薄っぺらい内容ではなく、

研究者である先生の豊富な知識と考察をもとに、

陣城とは何か、なぜ陣城を用いた包囲戦が多用されたのか、

かつての合戦や古文書の記述をもとに、そのあり方や構造、進化などを追いながら

鳥取城における太閤ヶ平の存在意義と中国攻めについても考察する、

とてもとても引き込まれる講演会でした。

四国・九州にはなぜ陣城がないのか。そんな謎も解けてほう、と納得。

以前、鳥取県県立公文書館 県史編さん室の方から

鳥取城の兵糧攻め以前の、いわゆる7つの支城攻略について聞いたことがあって、

実に巧妙な戦略に感動すらしたのですが。

なるほどなるほど、そのあたりの話とも私なりにつながる部分がありました。

秀吉という人は城攻めの天才なのだけれど、

自分の兵力温存に徹して極力ダメージを減らすという戦い方を編み出した人でもある。

しかし、もちろん主君・信長に認められて出世するためには、

ある程度華やかな武功を挙げなければならないわけで。

先生の話されるエピソードから、秀吉の新しい側面を見た気もしました。

城を通して見る秀吉像には、悪くいうとしたたかさ、よくいうと賢さがある。

アピール力と演出力(でもうわべだけでなく筋がキチンと通ったもの)も必要なのは、

現代にもつながる処世術の大事なファクターというところでしょうか。

歴史を知る=年表のように断片的な事実を追う、になりがちですが、

そこに人が関わる以上答えなどないし、想像することに醍醐味がある。

発想の転換や対処策など、自分に置き換えると学ぶことも多いです。

とくに城は、人が苦難の状況下で、どうにかしようと知恵と工夫を絞り出して具現化した跡地。

やっぱり、城はおもしろいなあ!

歴史のすべてには理由があって、そして必ず繋がっているのが魅力なんだな。

パズルのピースをはめていくように、ひとつひとつ解明されていくのがおもしろい。

たまに、なんとなくしかハマらないピースがあったり、

図柄がはっきりしないピースもあったり、差し替えピースが見つかったりもする。

約2時間、みっちり中井先生のお話を聞けて大満足。

講演会だけでも鳥取まで足を運んだ甲斐がありました。

そしてそう遠くないうちに【信長公記】が読めるよう勉強しようと思ったのでした。

しかし、200人の定員を優に超える大盛況で、最近の城郭に対する関心度の高さを再認識しました。

あ、今日も間違いなく最年少です(笑)

鳥取城フォーラムは講演会のみならず、翌日の現地見学会もあるという素晴らしい企画。

鳥取市教育委員会文化財課さんは、陣城の発掘と整備を精力的にされていて、

今回の企画も、先生が昨秋にすべての陣城を歩いたのがきっかけだそう。

鳥取市歴史博物館名義で出版されている冊子も、わかりやすく、読みごたえがありました。

見学会では講演会のことも含め先生とお話ができました。

このあたりのことは、見学会の日記に改めて書こうと思います。

- お城のこと l

- 12/03/10/23:58

若桜鬼ケ城&防巳尾城

鳥取城フォーラム2012に先立ち、

鳥取市内から車をぶっ飛ばして若桜鬼ケ城へ行ってきました。

鳥取城、鹿野城と並ぶ因幡三名城のひとつ。

播磨・但馬との国境という位置関係と当時の動向を肌で感じながら、

曲輪群や破城の名残を自分の目で見たかったのです。

・・・が!大雪で通行ストップー!!

まだまだ麓でこの状態、車を乗り捨てたところで到底ムリ、と判断して敗走しました。

資料館で縄張図や資料を見て、遠景を拝むだけの切ない思い出になりました。

いろいろ資料をくださった、親切な資料館の方に感謝。

距離感は掴めたし場所はバッチリなので、読み込んでいつかリトライです。

で、サクッと行ける防巳尾城へ立ち寄り。

ものすごーく遺構が残っているわけでも名所化しているわけでもなく

誰もいない自然公園&ちょこっと展望台ですが、

湖山池に突き出た半島であること、二俣に分断した縄張りは感じ取れるわけで、

なんというかこういう遺構が当たり前のようにあるというのは東京人からすると羨ましいです。

堀切もちょっと残っていました。

鳥取城方面がよく見える、なかなかいい立地の城なのではないでしょうか。

ところで・・・雨によって波打ったような地面になるのはなぜ?

ちなみに鳥取城の戦いで籠城戦の舞台となったこの城、

秀吉の千成瓢箪の馬印を奪った、という逸話があるそうです。

もちろん、その逸話を感じ取れる材料はここにはありませんが。

さらにちょこっと時間があったので、ベタに鳥取砂丘へも。

輝くキャメルの、幻想的なさざ波…なイメージでしたが、

前日&早朝の雨で全体的にしっとりしてました。

- お城のこと l

- 12/03/10/23:57