Chara Live Tour2011“Very Special”

半年ぶりに、崇拝するCHARAのLive@SHIBUYA-AX。

あれもこれも、大好きな曲目白押し。

20周年の〈Very Special〉にふさわしい、不朽の名曲揃いでした。

「毎日淡々と自分を生きることって難しいよね」とCHARAが言ってました。

いつも音楽を通じて、うわべの無意味さを教えてもらう気がします。

次は2月のポピュラーウィーク2012。

- 日々のできごと l

- 11/12/14/23:59

皆既月食

理数系はどうにもこうにも苦手で

何度説明されても原理を理解できないのですが、

とにかくものすごいキレイでした。

冬の空は澄んでいて好きです。

- 日々のできごと l

- 11/12/10/23:59

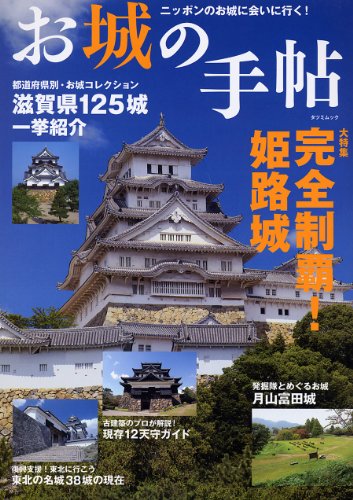

【WORK】辰巳出版「お城の手帖」

2011年12月9日に辰巳出版さんから発売された

【お城の手帖】に執筆させていただきました。

お城ムックにしては珍しい、A4の大判サイズ。

お写真大きめ&見やすさ重視の誌面レイアウトで、特集ページはなんと撮り下ろし!

小和田哲男先生の監修ページや三浦正幸先生の解説ページもある、なんとも豪華なつくりです。

合戦、武将、構造と多角的に城に迫った充実の内容ですし、

ビギナーさんからお城ファンまで楽しめる、充実の内容になっていると思います。

私は巻頭特集「完全制覇!姫路城」のほか

「滋賀県125城一挙紹介」「東北の名城38城の現在」など書かせていただいています。

現在工事中の姫路城大天守の様子も徹底取材。

今だからこその楽しみ方もご紹介しています。

全国の書店、ネットショップで発売中。

ぜひご覧ください。

城メグリスト

- お仕事のこと l

- 11/12/10/00:00

東北にクリスマスプレゼントを送ろう

参加させてもらっているボランティアチーム「HRH」&「東日本支援ネットワークはぐみ」で

被災地のみなさんへクリスマスプレゼントを送る企画をしています。

●2,000円以内のプレゼント

or

●プレゼント購入代のご寄付

のいずれかでご協力をお願いしています。

もちろん、1人1個でもOKです。

寄付金の場合はHRHがプレゼント&ラッピング、現地への送料ははぐみが負担します。

送付先はこれまでボランティアでお邪魔した避難所や現地団体で、

お子さまの数も確認し、みなさまに喜ばれるものが行き届くよう調整してくれています。

お気持ちを、確実に被災地へお届けできます。

詳細、送付先や振込先はこちら → ★

ちなみに“ペンギンおじさん”は

東北支援団体はぐみの主催者、我らがリーダーkazさんこと品川一治さんです。

ものすごーくちゃんとした方ですのでご安心を(笑)

不安な場合は、私にメッセージをいただいても。

ぜひ、ご協力お願いいたします。

- ボランティア l

- 11/12/06/18:25

火鍋城で忘年会

女11人でワイワイ、MB友の忘年会。

仕事バリバリ、毎日キラキラ。

パワフル女子の集いは、いつものことながら刺激的です。

このメンバーは、ただ楽しいだけじゃないのがいいんだな。

人生はいろいろあって、それぞれ立場も状況も考え方も違う。

たまに会うだけでは抱えているものを知ることもできないけれど、

別に全員が共有・共感する必要もないし、報告の義務もない。

でも決して、距離を置いて付き合えるからラク、なのではなくて、

遠くてもつながっているような、家族的な安心感がなんとなくあるのです。

いい感じの自分でこの会に参加できるかは、日々のちょっとしたテーマになるかも。

昼間から騒ぎ、おいしいものを食べ、大いに飲むことを、

贅沢ではなくご褒美と思えるように、時間を使いたいものです。

ところでこのお店【蒙古薬膳火鍋専門店 天香回味】の薬膳火鍋、めちゃめちゃおいしかった。

要予約の小龍包も美味。

薬膳というと生薬っぽい独特な香りがしそうですが、この鍋にはうまみしかない!

そして、間違いなく翌日の肌はぷるぷるだ。

- 日々のできごと l

- 11/12/04/23:59

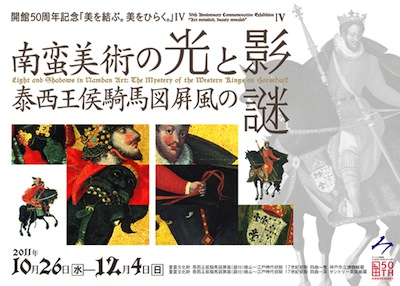

「南蛮美術の光と影 泰西王侯騎馬図屏風の謎」展

招待券をいただいていたので、サントリー美術館で

「開館50周年記念『美を結ぶ。美をひらく。』IV

南蛮美術の光と影 泰西王侯騎馬図屏風の謎」展 を見てきました。

西洋画のように見えて、れっきとした日本画。

大和絵の技術や絵具によって日本人によって描かれている南蛮屏風は、

豊臣秀吉の朝鮮出兵の際に名護屋城に随行した絵師たちが

長崎で南蛮船や西洋人の風俗を見たのがはじまりともいわれます。

禁教令によるキリスト教弾圧とともに悲しい運命をたどりますが、

それゆえに制作時期も背景も筆者も特定できない作品が

時を経て発掘されるというミステリアスな側面もあります。

今回の展覧会はタイトルの通り、

桃山時代から江戸時代初期の初期洋風画の傑作といわれる

重要文化財【泰西王侯騎馬図屏風】の制作の経緯や実態に迫るというもの。

本来ならば南蛮屏風に関する感想を書くべきところですが、私が夢中になったのは、南蛮漆器!

南蛮漆器とは、16世紀後半に蒔絵に魅了されたスペイン人・ポルトガル人が

日本でキリスト教祭礼具や西洋式家具を調度し、欧州に持ち帰ったもの。

螺鈿を併用したこの輸出漆器のことを指します。

作品として残るのは、キリストの磔刑図や聖母子像などを収めるための聖龕、

ミサに使用されるオスチアを入れる聖餅箱、聖書を乗せる書見台など。

これは、螺鈿や蒔絵を単なる珍しい流行のアートとして取り入れたのではなく、

格式高い芸術品として、かなり高評価をして採用していたということ。

文化や芸術というと、やはり西洋のほうが歴史も長く奥も深くなりますから、

ざっくりいうと<日本文化はしょせん西洋のまねごと>みたいなイメージになりがちですが、

まだ異国交流がほとんどなかったこの時代に、

世界に認められる芸術が日本にもあったというのは誇らしいことです。

これらの作品を見ながら、

「蒔絵や螺鈿をまったく知らない人が見たら、どこの国の作品だと思うのかなあ?」と想像。

いわゆる海賊の宝石箱みたいなフォルムの【花鳥蒔絵螺鈿洋櫃】などは

日本人の若者ですら、もしかしたら西洋の作品だと思う人がいる気がします。おもしろい。

日本人が南蛮文化にもの珍しさ以上の視点を持っていたことも、なかなか興味深い。

南蛮船は“財や富を運んでくる”象徴で、庶民が憧れを抱く存在だったよう。

憧れや理想からヒントを得たり、新たなものを生み出すパワーが、この頃の日本にはすでにあったんですね。

ちなみに【泰西王侯騎馬図屏風】は会津若松城(鶴ヶ城)の屏風絵でした。

蒲生氏郷がキリシタン大名だったことも関係あるのでしょうかね?

蒲生時代の会津若松城は、外観もさることながら、

内装もかなり絢爛豪華で色彩豊かな城だったのでしょう。

城メグリスト

- 演劇・ライブ・美術館・映画・本 l

- 11/12/03/23:59

ヴィーガンカレー屋さん

住宅街に突然ある、ゆるカフェ風の本格カレー店。

こつこつ、好きなものをひとつずつ揃えて、

こつこつ、バランスを考えてものを置いていっている感じ。

だから、シンプルだけどとても楽しそうな空間になっている。

このお店のすばらしいところは、珈琲がおいしいところです。

豆は丸山珈琲、プレス式で一杯ずつていねいに淹れてくれます。

ヴィーガンスイーツもすべて手づくり。

焼き菓子は、通販のほか、京都でも販売しているようです。

好きなことを極めるっていいですねー。

こちらヴィーガンカレーのお店ですが、意外と食べ応えあり。

常時7種のラインナップ。なんとなーく、また行きたくなる味です。

- 日々のできごと l

- 11/12/03/23:58

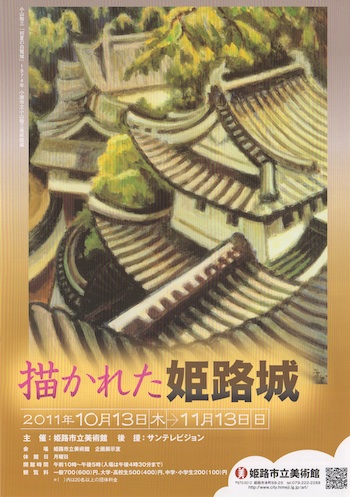

描かれた姫路城

昨日【浮世絵 戦国絵巻〜城と武将〜】について書きましたが、

先月の姫路取材の際に姫路市立美術館で見た

【描かれた姫路城】のことを思い出したので、書き留めておきます。

油彩、日本画、版画など多種多様な表現で描かれた姫路城の絵が展示された、

計77点の特別企画展です。

現実の姿を忠実に描写するのではなく、

位置を示すための象徴として描かれるのが主流だった江戸後期。

付近一帯が軍隊の管轄下に置かれていたせいか、作品が残らない明治期。

少しずつ姫路城が一般人の目に触れるものになり身近になってくる、戦後。

時代とともにその姿や存在が変わっていきます。

時代ごとにあり方は変化していきますが、

常に人々の中に姫路城ないし城が存在していたというのがうれしいところです。

興味深かったのが、油彩の姫路城。

日本の建築物は繊細すぎて、油彩のモチーフには不向きという通説がありますが、

それでも多くの画家が姫路城を題材に取り上げたということは、

概念を越えて魅了された画家が多くいた、ということ。

油絵の姫路城は、それはそれでステキ。

城好きの私から見ても違和感がないし、

「やっぱり城は和の色彩だよなー、なんか合わないや」ということもない。

どの絵も、変にシブい色を使ったり、質感やフォルムを強調したりせず、

そのまま、一瞬を切り取ったような世界だったのが逆によかったな。

姫路出身の日本画家、丸投三代吉さんの【播磨路】はインパクト大でした。

あれもキュビスムというのかなあ。絵の専門的なことはわかりませんが。

無意識レベルの幻想的な世界がダイナミックに描かれていて、

その現実味のない空想の中に、姫路城が小さいながら存在感を放っている絵なんです。

こんなふうに、世の中に城がナチュラルに存在したらいいのに。

城の計り知れない魅力を具現化してくれているようで、うれしくもあったのでした。

城メグリスト

- 日々のできごと l

- 11/11/29/15:05

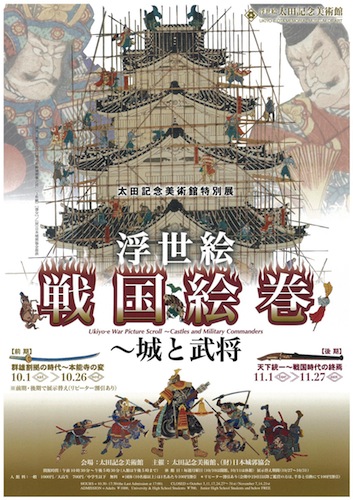

浮世絵 戦国絵巻〜城と武将〜

太田記念美術館で【浮世絵 戦国絵巻〜城と武将〜】を見てきました。

前期/群雄割拠の時代〜本能寺の変、後期/天下統一〜戦国時代の終焉

の2期にわたり開催され、今回見たのは後期です。

江戸や明治の人々にとっても現代のような“戦国ブーム”はあったのでしょうか。

小和田哲男先生の図録中の解説によると、

いつの時代も人々は前の時代を追憶する傾向があり、

江戸庶民にとっても徳川幕府は忌避するもので、豊臣政権への憧れと回顧願望があったよう。

為政者への風当たりは、現代と変わらないのですね。

農民から天下人になった秀吉のサクセスストーリーは、当時も人気絶大。

それが、現代なら伝説に近い“ものすごく前のこと”なんですが、

江戸後期においては現実みのある“ちょっと前のこと”にしか過ぎないんですよね。

そのへんの臨場感や切実さみたいな温度差もおもしろいな、と思いました。

秀吉が絵の主役になるということは、徳川が家臣として描かれるということで、

もちろん江戸幕府が許すはずはなく、どんどん規制が厳しくなる。

そんな中でおもしろいのが、武将の名前の記述。

真柴久吉(=豊臣秀吉)、武智光秀(=明智光秀)、佐藤正清(=加藤清正)、浮島正則(=福島正則)というように、

仮名を使い架空の人物とすることで、幕府の審査をかいくぐっていたというのです。

もちろん、見る側にとっては<久吉=秀吉>と一目瞭然。

というか、幕府側もわかっていたでしょうが、このへんの審査基準はゆるいようです(笑)

戦国時代のことなのに、源平争乱時代や南北朝内乱時代の設定にしているなど、場面描写もハチャメチャ。

絵師のユーモアとフィロソフィー、幕府とのバトルが垣間見えました。

それから、幕末の黒船来航などによる脅威と江戸城炎上をリンクさせて

現代社会を風刺しているのも、なんともアーティスティックで粋。

浮世絵師というのはやはりジャーナリズムも不可欠なんだなー、などと感心してしまいました。

となると、さぞかし徳川家康の勇猛ぶりが崇められるかのごとく描かれているかと思いきや、

家康はじめ、徳川将軍の姿はどこにも見当たらない。

その理由は「徳川将軍は神格化した存在で、容易に描くなどもってのほか」ということだそうだ。

264年の栄華、などとひと言でいうけれど、

徳川幕府もいろいろ自己プロデュース大変だったのですねぇ。。

城の描写に関しては、

たとえばポスターに採用されている歌川貞秀の【真柴久吉公播州姫路城郭築之図】が

秀吉時代の三重天守の姿ではなく、江戸期以降(つまりは現在の姿)の白漆喰壁の五重の天守になっているなど、

<中世城郭であるはずなのに、江戸期の絵師ゆえに、江戸期以降の近世城郭を描いている>

という事実はリアリティがあって興味深かったのですが、

個人的には、浮世絵においての城の存在とか、絵師が城をどう捉えていたかとか、そういう考察がもう少し知りたかったかな。

合戦図も野戦が中心で、城をめぐる攻防というわけでもなかったですし、

戦国大名と城のつながりを感じさせられる説明もなかったのがちょっと残念。

「ああ、これ、城好きじゃなきゃおもしろさに気づいてもらえないじゃないかー」というもどかしさがあり(笑)、

城マニアとしては、〜城と武将〜というサブタイトルにはちょっと違和感がありました。

この手の展覧会に行くと、周囲はご年配の男性が大半なのですが、

明治神宮前という立地もあってか、今回は若い女性の姿が多く見られました。

(だからこそ、もっと城に興味を持ってもらえるよう城をフューチャーして欲しかったのですが…ブツブツ)

なんにせよ、喜ばしいことです。

図録がなかなか充実していそうなので、これからじっくり読みます。

城メグリスト

- 日々のできごと l

- 11/11/27/23:59

第8回 人んちカレー会

自家製カレーを持ち寄り、青空の下でみんなで食べる愉快なイベント【人んちカレー会】。

前回はカレーをつくりましたが→ ★ 、今回は断念。全12種類、ひたすら食べました。

食べるだけでももちろんOKですが、せっかくなので次回はつくるぞ、と。

しかし、カレーというのは奥深い料理ですね。

これだけ種類があってもカブらないし、つくる人によって全然味が違うのがおもしろい!

人をつなげ、幸せにできるその魅力には、感動すら覚えます。

カレー色の帽子でイベントを小粋に演出したつもりでしたが、

そこには誰も触れてくれず、ただの秋らしい装いということになってました。しょんぼり。

食後は、大縄跳び!楽しかったー。平和な土曜日でした。

- 日々のできごと l

- 11/11/26/21:25