小田原城天守閣「センゴク権兵衛」原画展

小田原城天守閣特別企画展、「センゴク権兵衛」原画展へ。

今、陳腐に表現しようとするのなら、

そのわずかな力を漏らさず自分の中に蓄えたい。

宮下先生はいろんな意味で超越したところにいるのだなあ。

展示の構成も秀逸!満足。必見。

小田原城天守閣にて、9/8まで。

すばらしい時間をありがとうございました。

写真は、ガチャガチャやっているところ。やるよねー。

氏綱がほしかったですが氏康でした。

投票、私は前田利家にしました。かっこいい!

此隅山城へ

此隅山城から。

安良城→福居城→伊豆城→三木城、

鳥居城→大谷城→荒木城→中村城→有子山城。

・

西尾先生にご案内いただきました。

此隅山城と有子山城は、セットで見るとおもしろい。

永禄12年以降の改修、もあるのかな。

出石永楽館で講演

近畿最古の芝居小屋、出石永楽館で講演をさせていただきました。

永楽館は、 最後の出石城主・仙石氏の永楽銭紋からの命名。

廃城になった出石城の廃材を転用した記録もあるそう…!

片岡愛之助が歌舞伎をし、桂米朝一門が落語をする永楽館。

できれば花道から、あわよくば奈落の底からスッポンを使ってド派手に登場したかったです。

地元への誇りがあるのだな、というのが壇上からの感想。

よい面ばかりではないとしても、東京人にはまぶしい。

主催共催のみなさまもあたたかく熱心。

これほど意識が高く、実質的なポテンシャルのある城と城下町は全国的にも少ないと思います。

今日はいろいろうれしかったな。

絶対撮ってこい、と言われたやつ。恥ずかしい。

出石城の居館を挟み込む2本の竪堀のひとつ。

幅10メートル、米子城を連想させる竪堀!

おそらくは天正9年の小出段階だと思うのです。

となると…!

倭城から戻った後だと、なおさら思うところがあります。

倭城へ!!!

この日を楽しみに生きて来た!

6年ぶり(!)、3度目の韓国・倭城へ。

ひたすら幸せな4日間でした。楽しかったー!!!

以前は、日本にはほぼ残らない文禄・慶長期の石垣に大興奮し、

日本では考えられない残り方の姿に度肝を抜かれ、

見たことのなかった登り石垣にただただ感激し。

「命がかかった状況まで追い詰められると、城はここまで発達するのか!」

と圧倒され、

「そんなに切羽詰まっているのに天守台はつくるんだな」

と織豊期城郭のセオリーのような一面に驚愕しつつ納得し。

…といった浮遊感の中で終わりましたが。

今回は私も城を見る目が少しできてきたようで、

論文の内容を少し消化できるようになったし、

自分なりに具体的な疑問がふつふつと湧いてくるように。

私もすくすくと成長しているのだな。

…たぶん。

とくに今回は、虎口の発展と改造がおもしろかった!

この進化が、関ヶ原合戦後の日本の城の虎口に大きく影響していくのだなあ!

(安骨浦倭城の虎口を狭める数段階の改造とか、

自分で気づかないし説明されてもなかなか理解できなかった。。

なるほどと驚いたけれど、じゃあなんでそんな広い虎口つくったのだろう、と疑問もわく。。)

技術の向上、縄張の発展。

こんなにも手に取るように、城の成長過程を目の当たりにできるとは…!!

なんというか、偉人の中高生時代をのぞき見た気分。

原点を掘り下げたような気分です。

文禄期の石垣でも慶長期より稚拙な石垣もあるし、大名の技術差みたいなものもある。

それは戦況の変化や大名ごとの技術差なのだろうし、

わずか数年の戦いとはいえ、緊迫しているからこそ戦況とともに城がめまぐるしく細やかに変化していくわけで、

各城の役割や築城の意図も、最終形だけでグルーピングするのは早計なのだろうな。

技術面からも城の位置付けからも、各城の小さな変化をていねいに追っていけたら真意に迫れるのかな、と。

私はやっぱり石垣の技術発展というのが好きなので、その点をもっと知りたい。

そして、果たしてどういう城づくりを目指してどう変わっていったのか、城の役割を掘り下げたいなと思いました。

その後の日本の城に大きな影響を与えるという点で、もっと倭城は重視するべきだし、朝鮮出兵も学ぶべきだな、と。

家の積ん読をちゃんと読もう。。

とりあえず、撮ってきた1,500枚の写真と頭の中を整理しよう。

今回は邑城や朝鮮式山城、三国時代の城など、バリエーション豊かに見られて満足。

彦陽邑城で「甕城」「馬面」「雉城」という言葉をはじめて教わりました。

まだまだ知らないことがあるなあ。

しかし、本当に本当に勉強になりました。

楽しすぎたー☺︎☺︎☺︎☺︎☺︎

仕事がんばろ。

そうそう、悲報。

機張城は立ち入れなくなりました…いい城だったからまたじっくり見たかった。。

中川船番所資料館の小学生お城講座

中川船番所資料館の小学生お城講座も最終回。

全4回、梅雨だったり猛暑だったりの中、来てくれてありがとうー。

だんだん自由な発言もしてくれるようにもなって、楽しかったなあ!

かわいいし、いろんな子がいておもしろい。

今日は、戦国武将人気を汲んで、武将と城の話を。

今の東京の子供達は、わりと北条氏に詳しいらしい。

子供の頃、東京には有名な武将もおらず歴史がないと思っていたし、

今も地方に行くたびに地域愛を羨ましく思うので、

東京の子供達にも身近な城や人物があるのはうれしいな。

(北条氏は東京人ではないけど)

これは、小田原市さんの努力の賜物でもあるんじゃなかろうか、と思いました。

「君たちは江戸というすごい都市にいるんだよ!」と、今度は伝えたいなと思います。

ちなみに北条5代、やっぱり氏綱の名は出てこない…。

5代の名前、しっかりコールアンドレスポンス的に教えておきました。

今も変わらぬ武田信玄人気になんだか安心。

「上杉謙信はナルシスト」発言に爆笑。

(自分を毘沙門天の化身と…というのは自己陶酔らしい)

講座後、「夏休みの課題でつくった」と、お手製の城カルタを見せてくれた子が。

城の特徴もすべてシブいところを掴んでいるし、

−−−−−−−−

あかし城

2つのやぐらが

今のこる

−−−−−−−−

と、読み札の句もいいとこついててびっくり!

かわいすぎました☺︎

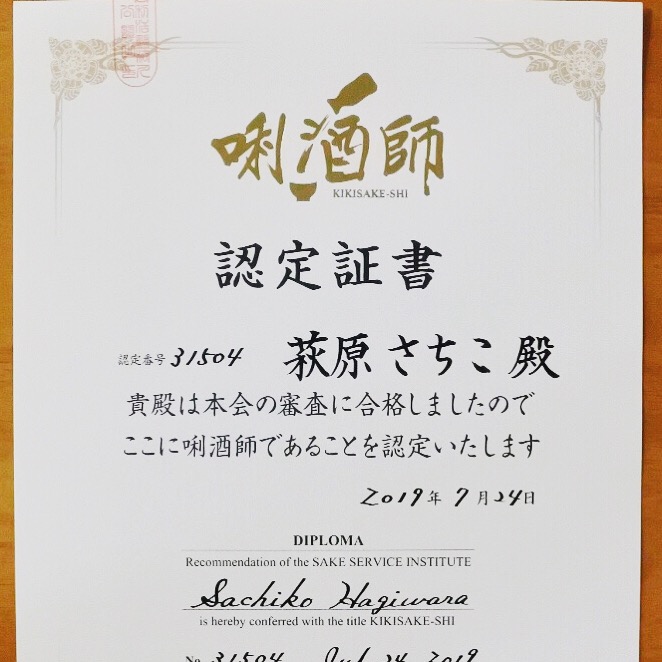

唎酒師の資格を取得しました

文藝春秋の新連載「一城一食」のテーマは〈城+城下の美食+地酒〉。

取材の厚みと文章の深みを出したくて、日本酒の勉強をちょこちょこと。

勢いあまって、唎酒師の資格を取得しました。

軽い気待ちで受験を決めたら、なにげに出題範囲が広かった、、、。

記憶力と集中力の激減に老いを痛感しつつ、久しぶりに本気で勉強した気がします。

お酒の誘いを断りお酒を学ぶ日々…拷問でした。

食べていけなくなったら、

「唎酒師がいるお店」と書かれたお店でバイトして、

どうせならNO.1スーパーカリスマ唎酒師になって、

まかないで食いつないでいこうと思います。

勉強を通じて他業界の事情を知れ、考えるところもありました。

なくても生きていけるものを普及させ後世に残していくために、

伝える立場の人間がすべきことは何なのか。

どんなジャンルにもメリットやデメリット、問題点や課題、

知られざる実情というものがあり、その一方で普遍的なものもあること。

城の世界には圧倒的に足りないものがあって、それをどう補うのがベストなのか、などなど。

とりあえず、

好きなお酒を好きに楽しむのがイチバンで、娯楽の時間に理屈は不要!と学びました。

楽しいお酒の場でうんちくを語る、めんどくさい人にならぬよう気をつけます。

…ほかに勉強することあるだろ、というツッコミはなしで。

「週刊新潮」夏季特大号に記事掲載

「週刊新潮」8月15・22日夏季特大号(8/10発売)で、

記事を書かせていただきました。

週刊新潮に、城の読みものが5ページも…!

そんな時代がやってきましたよー。やっほー。

週刊新潮というと警戒されますが、

「お城界の闇を暴く!」…といったダーティーな記事ではなく、

極めて清廉潔白で純粋無垢な、「一生に一度は行ってみたい 夏のお城攻略ガイド」です。

ぜひチェックしてみてくださいまし。

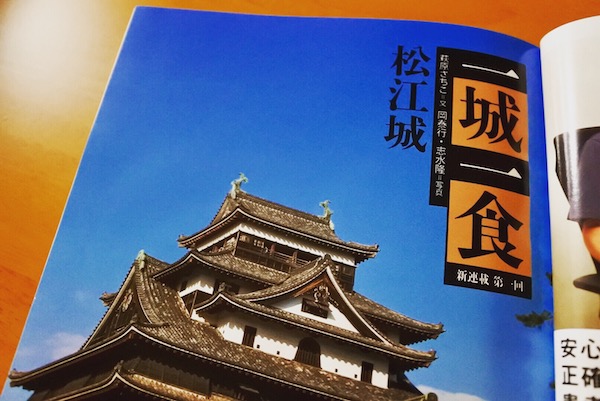

月刊「文藝春秋」で連載「一城一食」スタート!

月刊「文藝春秋」で、9月号(8/10発売号)から新連載「一城一食」がスタート!!

毎月〈城+城下の美食+地酒〉をお届けします。

大正12年創刊、発行部数40万部の「文藝春秋」で連載…

物書きの端くれとしては込み上げるものがあります。。

大切に、心して取り組みます。

そして9月号は連載スタートを記念して、

特別企画「小和田哲男先生×春風亭昇太師匠×萩原さちこのお城座談会」も掲載されています。

座談会、楽しかったなあ!

週刊文春ではなく月刊文藝春秋です。

文春砲は撃ちませんよ!

文春オンラインでも連動した連載を書かせていただく予定です。

こちらもお楽しみに。

扉の写真は、大好きな岡泰行さん撮影。

岡さん、拙稿を格上げして下さりありがとうございます。