金沢大学×北國新聞社「金沢学」講演とシンポジウム延期のお知らせ

4月25日(土)に開催予定だった

金沢大学×北國新聞社 市民公開講座「金沢学」講演とシンポジウム「金沢城鼠多門の謎」は

新型コロナウイルス感染症拡大のため延期となりました。

今後については未定とのことです。

またお話しできる機会がありますように。

「にっぽん城まつり feat.出張!お城EXPO in 愛知」延期のお知らせ

2020年5月2日(土)~4日(月・祝)に開催予定だった

「にっぽん城まつり feat.出張!お城EXPO in 愛知」は、

新型コロナウイルス感染症拡大のため延期となりました。

私も3日間登壇の予定でしたので残念ですが、

中止ではなく延期とのことなので、またいずれ、元気にお会いしましょう。

チケットは一旦払い戻しとのこと。

すでにお求めの方は、公式サイトでご確認ください。→ ★

「Cmagazine2020」SPRING Vol.96「大人のたしなみvol.7 城を楽しもう」

キャノンマーケティングジャパングループ様の「Cmagazine2020」SPRING Vol.96で、

「大人のたしなみvol.7 城を楽しもう」を寄稿。

サイト内でPDF公開されているようです。

ぜひに。 → ★

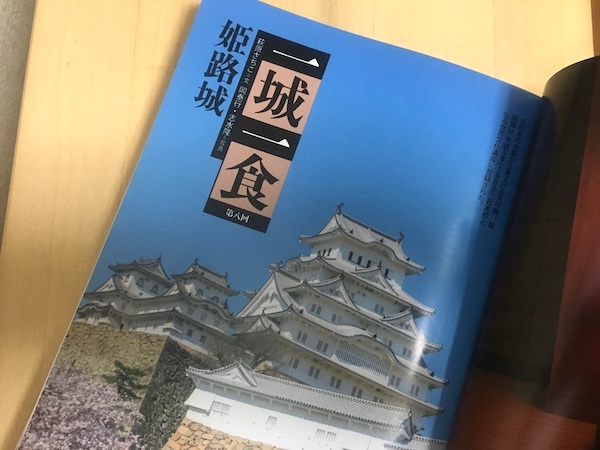

月刊「文藝春秋」連載「一城一食」/4月号は姫路城

月刊「文藝春秋」の連載「一城一食」も、早いもので8回目!

地方で「連載楽しみにしてます!」と声をかけてもらえることが何度かあり、とてもうれしい!

カメラマンと編集者と、毎号取材してます。

書ききれないほどの濃密な取材をさせてもらっています。

2020年4月号の「一城一食」は

城/姫路城

食/あなご料理 柊本店

酒/田中酒造 石掛式天秤搾りの「大吟醸 白鷺の城」

ぜひご覧ください!

文春オンラインで、スピンオフ的な記事を毎月更新しています。

こちらもぜひぜひに。→ ★

津和野「歴女旅・VR津和野城ツアー」

「歴女旅・VR津和野城ツアー」にお呼ばれ。

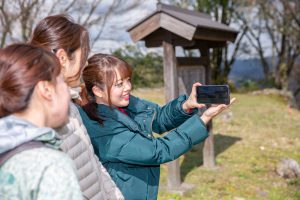

津和野町応援大使kaoriさんの案内で、歴史アイドルの小日向えりさんと3人で、

日本遺産センター→殿町通→酒蔵「古橋酒造」→津和野藩八人衆「分銅屋 七右衛門本店」→津和野城と歩きました。

(写真中央がkaoriさん、右が小日向えりさんです)

終始撮影していたという感じだったので、映像(or記事?)がたっぷりと掲載されるのかと。

あまりよくわかっていないのですが、、、

kaoriさんのyoutubeチャンネル→ ★、

日本遺産センター→ ★ 、津和野町観光協会→ ★ 、津和野町東京事務所→ ★に掲載されるようです。

私はさておき、美女2人をたっぷり堪能できると思うので、見てみてくださいまし。

———

せっかく写真をたくさんいただいたので、写真とともに旅をざっと振り返り。

津和野町日本遺産センター。

前回津和野を訪れたのは、そういえば日本遺産センターが開館した直後。

日本遺産「津和野今昔~百景図を歩く~」を、映像やパネル展示などで解説しているガイダンスセンターです。

ここ、けっこう感激した記憶がありまして。再訪できてよかったです。

「津和野百景図」は、最後の津和野藩主・亀井茲監の業績をまとめた「以曽志乃屋文庫」に納められた文書のひとつ。

津和野藩の御数寄屋番だった栗本格齋という人が、藩内のようすを100枚の絵と解説で表現したものです。

100枚を絵を通して、津和野の名所、風俗、食文化などがわかるなんて…すばらしい超大作ではありませんか!

裏を返せば、「津和野百景図」を通して津和野町の歴史や文化を知ることができるわけです。

よって、津和野町日本遺産センターは、津和野観光の情報ステーション。

以前訪れた時に感激したのも、ここに津和野の歴史と文化がギュッと詰まっていたからです。

散策前に訪れると、津和野の魅力や見どころが端的にわかっておすすめです。

驚くのは、これだけの絵を描ける格齋が、幕府のお抱え絵師はなく御数寄屋番だったこと。

絵の構想、構図の選び方はもちろん、風景の描写、人々の表情まで。この表現力よ…!

狩野派の絵を学んだとはいえ、マルチな才能をお持ちのアーティストだったんですねえ。

そうそう、今回初めて知って驚いたこと。

てっきり江戸時代に描かれたのかと思っていたら、

明治に入ってから、藩政時代を回顧し後世に残すべく描かれたのだと、kaoriさんが教えてくれました。

格齋、ますますグッジョブ!

以前訪れたとき、100のうちの第1図が「三本松城(津和野城)」であることに、

やはり地域を代表する光景には城が選ばれるんだなあ、と感激した記憶が。

幕末の姿につき、亀井時代の津和野城と城下町の姿ですね。

櫓や土塀までもが漆喰+下見板張りで統一されているのが気になります。

GPS機能を使って百景図のポイントを探せるスマートフォンのアプリもあります。

———

殿町通を歩き、古橋酒造さん、そして津和野藩八人衆「分銅屋七右衛門本店」さんへ。

ここで登場するのが、アプリ「ストリートミュージアム」。

国内外28の史跡で体験できる、現地体験型VR観光アプリだそうです。

いまいち理解していないので、詳細はこちらをどうぞ→ ★

津和野城と津和野城下町については何度も記事に書いているので割愛しますけれど、

情緒あふれる静かな城下町は、津和野城より観光地としては有名ですよね。

津和野城は、関ケ原合戦の翌年に3万石で入封した坂崎直盛が現在の姿への大改修に着手するわけですが、

平山城に移行する時期にあえて山城をそのまま利用しているのがひとつの特徴。

城と城下町の姿はその後の亀井氏が完成させたものですが、

いずれにしても、城下町は地形上の制約が生まれるためちょっと配置も特殊ですよね。

しかし、山合いの町ながらなかなか広く立派な城下町だなあ、とはいつも感じるところ。

城下町の構造云々はさておき、

今も変わらない殿町通りの幅の広さ、城下町の範囲の広さなど、アプリを活用しながら歩くと実感できそうですね。

アプリを頼りに、想像を膨らませながら歩くと、コンクリートの道路など気にならなくなるはず。

変わったことより変わらないことばかりが見えてきて、タイムスリップできると思います。

おもしろかったのは、Googleマップと古地図が、ワンクリックで比較できること。

道幅が完全に一致して、城下町の骨組みが現在の道路の骨組みとまったく同じなのがわかりますよ(※スクショ忘れ)

「津和野城絵図」がベースなのでしょうか。よく見てなくてすいません。

津和野城下町は「津和野城絵図」を見れば構造と配置が一目瞭然。

手元のアプリで手軽に見られるほどありがたいことはありません。

———

本町通りに蔵を構える古橋酒造さん。

殿町通りが武家地なのに対して、本町通りは商人が軒を連ねた町人町。

代表銘柄名は「初陣」。

気になって後で調べたところ、名前の由来は武家出身の初代蔵元が鳥羽伏見の戦いで初陣を飾ったからなんですって!

お言葉に甘えて試飲しまくる私たち。

こうして全種類飲み比べができると、お酒に詳しくない人でも違いを楽しむことができてうれしいですね。

「初陣」を買うなら純米大吟醸でしょうか。辛みが弱く、飲みやすいお酒。

フルーティーでやわらかい、女性向けのお酒ですね。やや厚めの酒質ですが、キレはよいです。

男酒が好きな私には、ちょっとやさしいかなという印象でした。

しぼりたてがおいしくて、えりさんもご購入されていましたよ。

津和野は冬場の冷え込みが厳しそうなので、温度管理も大変そう。

だからこそ、おいしいお酒が生まれるのでしょうな。

惜しみなく試飲をさせてくださったお母さんをはじめ、とてもおもてなし精神を感じました。

酒造りについては今回は聞けなかったけれど、教えてくれそうな雰囲気の酒造さんでした。

お酒とは関係ないですが、津和野はベルリンと姉妹都市だそうで。

森鴎外つながり(津和野出身でドイツで軍医をしていたことがある)ですね。

調べたところ、1995年から姉妹都市提携をしているそうです。

一瞬だけ点滅する、赤信号のマークに注目。かわいい。

これまた気になって調べたところ、AMPELMANNというキャラクターだそうで。

安全性を高めるべく心理学に基づいて考案された…と、大学の専攻が心理学な私にとっては興味深い深い解説が!

東ドイツで誕生したキャラクターで、東西統一後は西ドイツの信号に取り替えられつつあったものの、

AMPELMANNを残そうという運動が起きて、今でもベルリンやドレスデンなどに残っているようです。

———

津和野藩八人衆「分銅屋七右衛門本店」さんでは、かなり長居していろいろなお話を。

津和野町商工会の会長でもあるご主人の椿治隆さんが煎茶を立ててくださいました。

…こんなにおいしいとは!

苦味と甘味って、共存できるのですねえ!

煎茶の歴史も初めて知りました。

茶の湯といえば抹茶を連想しますけれど、煎茶は一味違ったお茶の文化。

武家の文化である侘びた茶室とは異なる、爽やかでカジュアルな文化があったようです。

煎茶を飲んだあとに一句詠むんですって。域ですねー。

詳しく書きたいけれど、誰もが煎茶を立てていただけるわけではなさそうなので、割愛。。

貴重な帳簿も見せていただきました。

とくに「地獄落控帳」というブラックリストが衝撃的でした。

素敵なご夫婦!でした。

———

えりさんとランチの図。

えりさん、かわいいくてキレイなのはもちろん、知的で清楚で素敵な女性だわー。

———

さて、メインディッシュの津和野城へ。

今回は「VR津和野城」を楽しむのが主目的。

新たな津和野城の魅力に出会えるのを楽しみにしていたわけですが…。

まず、間伐されて様変わりした津和野城に出会えてびっくりでした。

城下から、山頂の石垣が見えてびっくり。

太鼓丸西側の石垣も、こんなに見通せるようになっていましたよ。

VR津和野城の説明をしてくれている、kaoriさん。

VR津和野城についてはこちら → ★

江戸初期の津和野城とのことですが、亀井政矩が入って改修したあたりの津和野城でしょうかね。

自分のiphoneでも体験!

城ファンにとっては、今残っている遺構から往時の姿を想像することも、大きな楽しみのひとつ。

だけれどそれは、想像するために必要となるそれなりの予備知識があってこそ。

想像のヒントがない観光客やビギナーに想像しろというのは乱暴な話で、私もいつも苦労するところです。

その点、ビジュアルの力はすごい!

こうしたVRを活用すれば、どんなに知識がない人も楽しめますね。

やっぱり「楽しんでもらうこと、興味を持ってもらうこと」が、理解してもらうことの第一歩ですものね。

城に詳しい人にも、違った楽しみを与えてくれるものだと思いました。

忠実かどうかという観点は別として、

現地で見るVRは臨場感があり、石垣や建造物のスケールが体感できる気がしました。

どうでもいいですが。

この私、トリックアート並みの石垣プッシュに成功しているではないですか(笑)!

「なんだ、このひとりだけ女子力のないポーズは!」というツッコミはナシで。

なにかポーズをと言われるとこっち方向に行ってしまう、悲しい性…。

時間がなく、台所から天守台の西側を通って三の丸までをさっと歩いた程度でしたけれど、

津和野城の代名詞ともいえる人質櫓台では青空が広がり、美しい光景が見られてよかった!

石垣とともに写真も撮ってもらえ、満足です。

ありがとうございました!

———

そうそう、津和野城には市教委の方が同行くださいまして。

特定はされていないものの、石材の採石場は近隣ではないそう。

城下で採用されるような石材ではなく、選りすぐりの良質な石材を運んでいたようです。

津和野城の石垣って、構築時期や城地の制約、石高を考えてもかなり頑張ったと思うんですよ。

それから、積み方に地域特性も感じます。

このあたりにも、江戸初期における津和野城の価値と重要性を裏付けるヒントがある気がします。

この日の前後に、別件で益田周辺を中心に石見の城の取材をしまして。

(中世に津和野城の前身である三本松城を築いた)吉見氏って、

この地域ではすごい一族だったんだなあと改めて思ったのですよ。

その拠点となる三本松城は、周辺の地形や支城の配置から考えても、かなり重要。

城の構造や外観は坂崎直盛によって一変するため、三本松城と津和野城が同じ城とは言えないけれど、

その立地にこそ意味があって、拠点としての城のあり方や地域史を考える上でとても大切なのだろうなと思いました。

中世に揺るぎない存在だった山城はいくつかあって、転換期にも山を降りず継続させるケースがあるんですよね。

そのあたりの築城背景も含めて調べていくと、

石見という国の中での津和野城の重要性が、もっと明確に浮き彫りになってくるのだと思いました。

関ヶ原合戦後にこれだけの石垣の城へと改変できるのは、選ばれし城だけなのは間違いないのですから、ね。

関東人にはなじみがなく、なかなか頻繁に訪れる地域でもないですけれど、おもしろいなと感じました。

沖縄から福井へ

沖縄からびゅーんと飛んで、福井。

取材先や取引先の都合でどうしても今日に。

遠かった…。寒暖差が堪える…。

水路流れる熊川宿。

蔵前のSOL’S COFFEEがお店を出していて、

とてもおいしかったです。

福井には、越前大野にモモンガコーヒーというコーヒー屋さんがあって、

そちらのマスターも、追求したら名水の町・大野にたどり着いたと言っていましたよ。

まろやかで引き立った後すっと去り、最後に軟水の甘みが広がるの。

…お酒しか飲まないんじゃないよ、というアピールです。

疾風怒涛の取材後はライティングという大波が押し寄せるものの、

イベント仕事はすべて中止につき、今日帰ったらしばらくは引きこもり。

とりあえず2週間は東京から出ない予定。

やったー!

…近所の人遊ぼうよ、というアピールです。

沖縄取材、終了

沖縄取材、終了。

充実、満足、満喫。

一昨日、栄町市場で飲んでいたら、

テレワーク中という外資系会社員2人組がいまして。

日中はホテルに篭り、在宅を装って仕事してるそう。

東京にいても落ち着かないし、自宅では仕事が捗らない。

厳密には在宅を義務づけられているわけでなく、長期間東京を離れられる機会もそうそうない。

…というわけで、思い切って沖縄滞在してる、とのこと。

かしこいー!アリだと思うわ。

注意はしながら、工夫して。

大切な時間とお金を使おう。

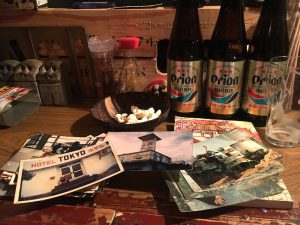

昨夜訪れたバーのマスターが見せてくれた、

昔の首里や首里城(琉球大学があった頃)の写真。

ちなみに、オリオンビールの小瓶はとてもおいしい。

夜は飲み歩いたけど昼間は精力的に仕事しました。

カメラマンさん&編集さんと早起きして、予定外のグスクも行けた!

メリハリ大事。

泡盛と琉球料理の取材。

いいお話がたくさん聞けた、とてもよき取材でした。

首里城はガラガラでした。