本佐倉城へ

本佐倉城を解説した1日。

江東区砂町文化センターさんの連続講座、今日は現地見学でした。

人けのなかった城に人がたくさんいて感激!

猛暑に負けず、ボランティアガイドさんも大活躍。

そして、草木が減り見やすくなっていて感動!

市と地元のみなさんありがとう。

見えるようになると、城の印象もだいぶ変わりますね。

写真は、とりわけ露わになっていたセッテイ西側の空堀!

セッテイは外郭の拡張とともに増強して動線を設定したもの、と私は解釈している。

内紛を乗り越えた千葉氏独自の緊張感が頭をよぎりつつも、、、感じずにいられない北条臭。

いろいろあれこれ考えていくと、そもそも北条の城の定義がわからなくなりますな。

そんなもんないのかもしれんけど、傾向というかね。

先月は同じ受講生と菅谷館を歩いたんですが、その日もえらい快晴で。

みなさん暑い中がんばって歩き、

熱心に聞いてくださりありがたい限りです。

今日のビールはうまかろう。

水分を取って、ゆっくり休んでくださいね。

備中松山城ロケ2days

備中松山城。

9年ぶりの再会が叶い、4年ぶりに大松山まで歩き、

3年ぶりに雲海鍋を食べ、2年ぶりに大池を見て、

はじめて雲海カレーを食しました。

何度訪れてもすばらしい城と城下町。

あれこれ思い出深くもありつつ、

はじめて聞くこと、知ること、感じたことがたくさん。

楽しく刺激的なロケ2daysでありました☺︎☺︎☺︎

ありがとうございました!

帰って粛々と、私も自分のすべきことをがんばるぞ、と。

ちなみに、かつて備中松山城を紹介しすぎて

高梁市との癒着を疑われましたが、

そのような黒い事実はありません。

南島原取材

今日の取材は南島原。

原城と日野江城、見やすくなっておったぞ☺︎

個人的には、日野江城がおもしろすぎました。

(世界遺産は禁教期に限定されるため、構成遺産からは残念ながら除外)

なぜ島原の乱に至ったのか。

これだけの城をつくれる有馬晴信とは、という観点でこの時期のこの地域を考えていくのもおもしろい。

突破的な宗教戦争でも農民一揆でもなく、社会の変化による小さな歪みが重ねられた末路。

島原の乱は知れば知るほど奥深いし、

日本の転換点を理解する上でもとても大事だなと改めて思いました。

・

そしてなにより、織豊系城郭としての日野江城!

どのように技術が導入・共有され、なぜ共通項や違いが生じるのか。

疑問むくむく、興味が尽きん。

世界遺産よりこっちに夢中だぜ!

濃密な1日、みなさまありがとうございました。

村上連珠砦2018

今日はとてもとても楽しかった!

村上連珠砦完結編。

終わらなかったのでまた来年。

花古屋城→亀井城→積城→虚空蔵山城→鳥小屋城→高津屋城→ケムリの城。

もっと知りたいな、村上連珠砦。

- お城のこと l

- 18/05/27/23:59

村上リベンジ

村上リベンジ。

撮影日和!

雲ひとつない晴天…でしたが、夕陽の時間になったら出てきちゃいました。残念。

瀬波温泉からの夕陽はとてもきれいです。

先日豪雨で撮れなかった村上城の撮影に。

取材はないのでそそくさと終わらせて、大葉沢城と猿沢城へも。

大葉沢城はやっぱりすばらしい!

けっこうな時間を捧げてしまいました。

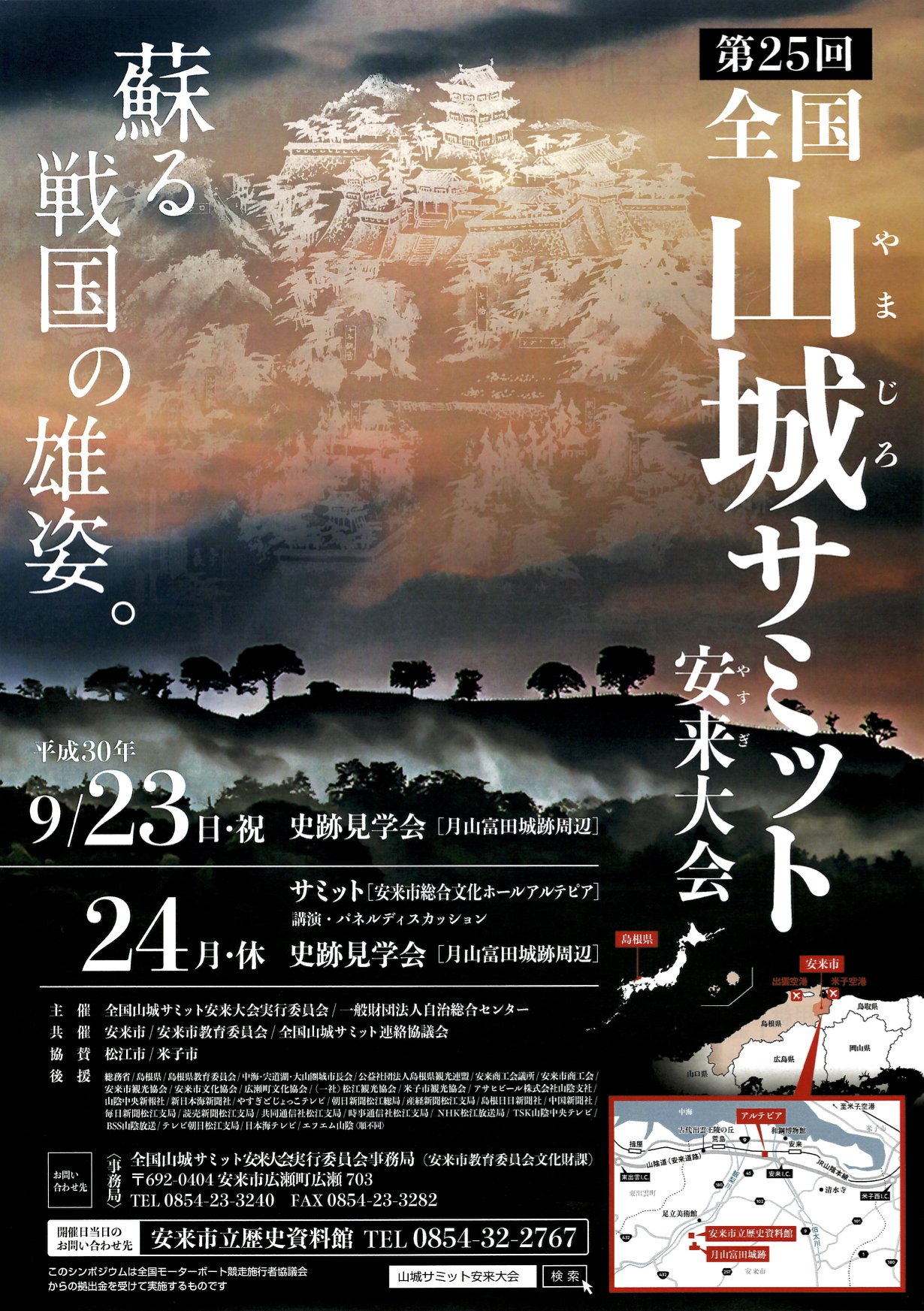

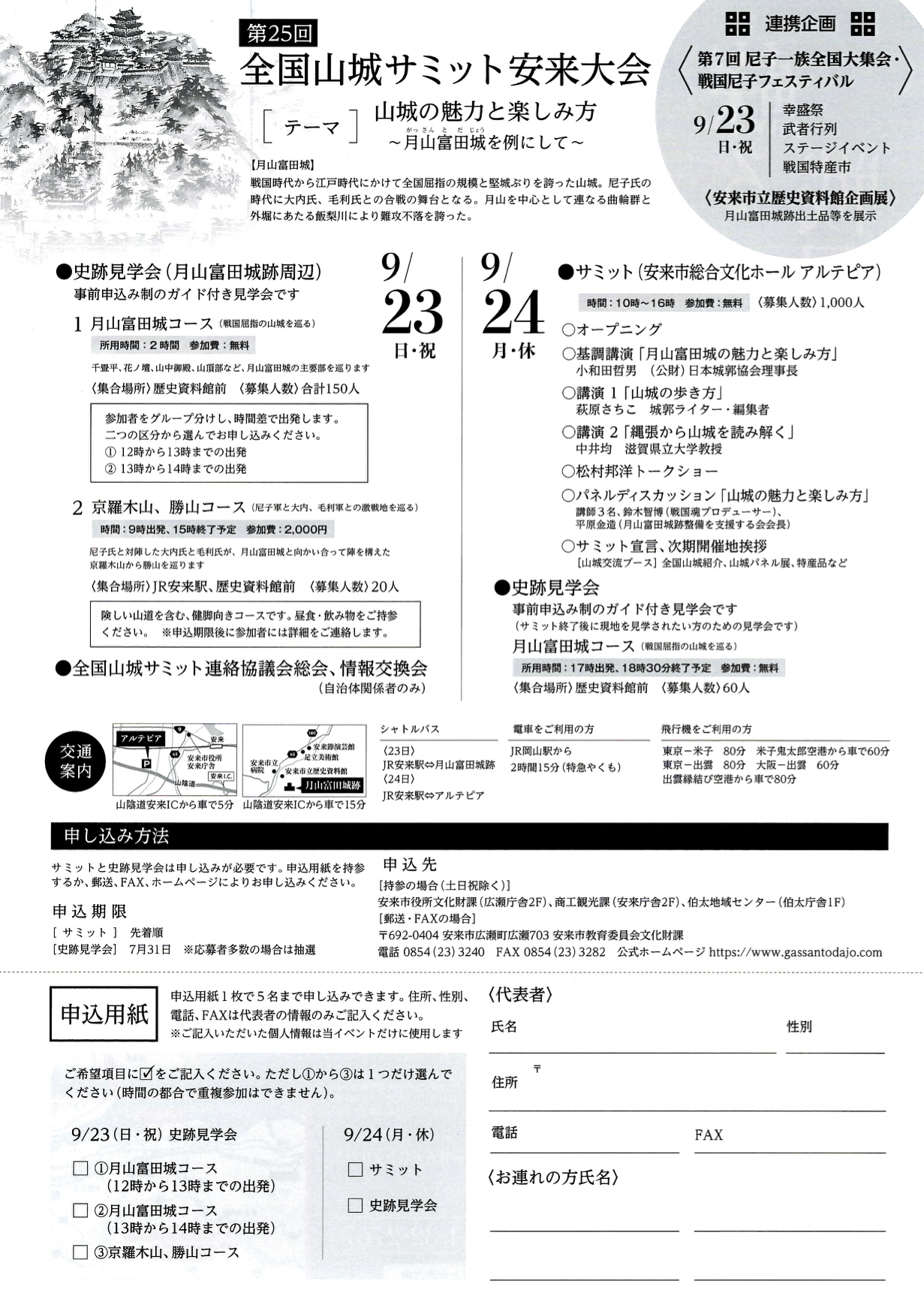

山城サミット安来大会は9/23&9/24

大量のどじょう掬いまんじゅうを携えて、

安来市のみなさまがわざわざ東京まで打ち合わせに来てくださいました。

第25回全国山城サミット安来大会は、9/23(日・祝)&24(月・休)開催!

小和田哲男先生、中井均先生のご講演、そして僭越ながらわたくしも登壇いたします。

史跡見学会は①月山富田城②京羅木山・勝山城ですよ。

※5/21〜7/31申込(抽選)

テーマは「山城魅力と楽しみ方〜月山富田城を例にして〜」。

とても楽しみであります!

一緒に城に登ろう!一緒に城を楽しもう!一緒に銘酒「月山」を飲もう!

サイトはこちら → ★

出石城&有子山城へ

新刊、出石城と有子山城も書きますよ。

この城の魅力は、変遷!

そこをわかりやすく書ければと思っています。

さまざまな時代の石垣からもそれが目に見える形で感じられ、

単純に巨大な堀切に竪堀と、山城遺構も見応えがあるのもよし。

突き詰めていくと、この時期の守護大名の城づくり、もちろん織豊系の城への変化と特徴を知る

大きなヒントがたくさん隠された城なのですな。

奥深き有子山城、すばらしいであります。

山名氏城跡保存会のみなさん、ありがとうございました!

さて、出石城下町といえば、出石そば。

思いがけず聞いた、出石皿そば協同組合の取り組みがおもしろい。

飲食に限らず、古きよきものの守り方、

城下町活性化、観光まちづくり、地域振興のヒントになるんじゃないかな。

こういうものの考え方は好き。

来週満足するための発想ではなく、斜め上から多角的に、広い世界を見て歩く感じ。

この城下町は小さな気配りとこだわりが随所に感じられ、

たぶん地域性だけども、距離の取り方が絶妙。

また来たいと思う場所には共通項があるなと思います。

今日ははじめて石切場にもご案内いただきました。ふむ。

そして、これでよいのか石垣の応急処置感、、、。

播磨学研究所「姫路城の魅力」

姫路で講演でした。

やはり関心が高いですね。

300名の定員はすぐにいっぱいだったそうです。

天下の姫路城下で暮らす市民のみなさんに私ごときが姫路城を2時間も語るなんて…

とも思いましたが、いろいろ気づきもあり楽しかったです。

ありがとうございました。

ここまで来たものの姫路城へは行けず、、また9月に来ますね。