レキシLIVE in 両国国技館

待ちに待ったレキシLIVE in 両国国技館!!IKEMAX THEATER!!!

開始から50分で持ち歌2〜3曲しかやっていない(笑)

…のに3時間まったく飽きさせないエンタメ性の高さ。

池ちゃんかっこよすぎました。好きすぎる。。

あー、笑い疲れた。

セトリ載ってた。…時間のわりにやっぱり少ない(笑)

姫君Shake!

真田記念日

キャッチミー岡っ引きさん

ベリーダンシング

salt & stone

SHIKIBU

憲法セブンティーン

Takeda’

アケチノキモチ

妹子なぅ

ハニワニハ

LOVE弁慶

年貢 for you

きらきら武士

狩りから稲作へ

遠藤。

- 日々のできごと,演劇・ライブ・美術館・映画・本 l

- 15/12/16/23:59

皇居乾通り一般公開〜2015秋期〜

12月9日(水)に行った皇居乾通り一般公開のこと。

昨年春・秋に5日間ずつ実施された皇居乾通り一般公開、

大好評につき今後は毎年、春の桜の時期と秋の紅葉の時期に実施されるそうです。

で、今秋は12月5〜9日までの5日間実施されていたわけです。

二重橋前の最寄出口が期間中は閉鎖されるという対策がなされるほどの人。

昨春に比べると人は少ないように思いました。

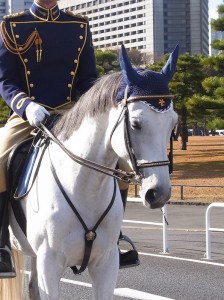

パドックのようにくるくる歩きまわりギャラリーの撮影に応じる皇宮警察のおうま。

今日もかわいいニット帽をかぶっておった。手編みなの?

おでこにはピーポくん。

これね。

写メってた(笑)

入口は坂下門。

はじめて見た!

たしかに危険なので、よいと思う。

でも今日はさすがに外国人はあまりいませんでした。

お約束。

この日は12月というのに暑いくらいの寄稿で、紅葉日和。

昨春は桜が咲く乾通り吹上側、今回は紅葉が見事な乾通り蓮池堀側に人が密集していました。

紅葉大好きジャパニーズ。

「みなさんの腕なら1回ですばらしい写真が撮れています。1枚撮影したら次の方にお譲りください」

…と、DJポリスっぽい小粋なセリフでなごやかに誘導していた、

そんなこと自発的には言わなそうなマジメな感じのポリスメン。

紅葉鑑賞なら皇居じゃなくてもいいじゃーん、という本心が投影された1枚。

めっちゃ指入っとる(笑)

一眼の方は撮影目的とわかるしそういう動きをなさっているけれど、

立ち止まって長々と撮影しているのはガラケーの人が多いなあ、と。。。危ないよ。

昨年もしつこいほど撮ったのに、また撮ってしまう蓮池濠。

石垣すばらしいよー!

今、江戸城の本を書いているわけですが、

御休息所多聞以外の櫓の配置がいまいちよくわからなくて。

櫓台を探しながら(もちろん石垣も見ながら)居座ってました。なるほどねー。

蓮池堀に面した本丸石垣、やっぱり途中で積み方が変わってるな、と。

はて、修復の範囲はどこまでだったか。。

ここまでは著書に載せられないけど、調べてみよう。

ミラーレスの限界を知った写真たち。一眼じゃないとこのへんは難しいですね。

道灌濠!この部分しか残っていないから、かなり貴重。

でも写真はすこぶる撮りにくい。

このあたりの道灌濠がこの幅と考えると、

これが続いていた辰ノ口以東の江戸城下ってどんなだったんでしょうか。

出口は乾門か西桔橋の2通り。

今回は西桔橋から本丸へ出ることにしました。

乾濠の石垣、とにかく美しいよねー。

こんなふうにカーブを描くように積める技術があったんだなあ、と。

執筆にあたり江戸城についてあれこれ調べ直したわけですが、

改めて深く知り感心したのが堀の水位調整。

西桔橋門前もいわゆる“水戸違い”になっているはず…と、今日はココの確認がメインでした。

うーん。よく見えない。。清水門前ほどの感動が、蓮池濠側に石枡はありました。

現役ではなかったので効力わからず。

西桔橋門の魅力も、やっぱり石垣。よい!

資料によれば、ここも慶長期の築造。

上段はかなり修復感があったけれど、下段はその気配を感じつつも、ちょっと違う趣。

ここの石材はとても大きいし、

面以外がまったく整形されていなかったりと江戸城らしからぬなフォルムな気が。

慶長期に運ばれた東伊豆の安山岩かと思います。ちょっと湿っぽくて重そうなこの感じ、好きです。

仕切門跡のあたりから。

矢穴が大きいのと…なんか不思議な形の矢穴があって気になりました。

すごいぞ、黒田長政のアピール(笑)

毛利くんもがんばっとる。

矢穴の掘りかけみたいなものも。なぜ、ここでやめる。なぜ、この順番で開けたのか。

はつり、このパターンがいくつかありました。イケてると思ったのか?

江戸城案内では本丸からは汐見坂を通ることが多いので、梅林坂から。

快晴とはいえ日陰に入ると冷え込むこの時期、日陰な梅林坂は空いていました。

ここはけっこう好きなポイントです。

梅林坂周辺は刻印石の宝庫。

ここでも黒田くんがいっぱい。

森くん、加藤くん、松浦くん、島津くん、前田くん…。

卍は前田さんなの蜂須賀さんなのどっちなの。

梅林坂は丁場割りと刻印が違うみたいで、色々つじつまが合わず、調べているとイライラします(笑)

築城・改修の経緯をたどっていくと、

築方と寄方(積む人と採る人)が違う時期があったり、それが理由のひとつのようです。

梅林坂門の「十一」と「十十」の刻印。

積む順位を刻んだもの。下から何番目に積まれた石かが(下にどれくらい埋まっているか)がわかります。

ーーーーーーー

築城だけに30年以上、幕末まで約260年存続する江戸城の築城史は、大河ドラマみたいなものだ。

いろいろある世の中の波の中で、いろいろ変わってできていく。

城は、城主が変わればリフォームされるし、時代が変われば流行も変わる。

ひとつの城の中にある、変遷みたいなものがおもしろさのひとつだと思います。

江戸城の場合は、徳川家以外が手を入れることは一切ない。

まさに徳川将軍家の分身のようなもので、

徳川家ともに大きく立派になって、窮地に立たされたりするわけです。

私の著書は専門書ではないから学術的な詳細は書けないけれど、

歴史のリズムみたいなものをエンターテインメントとして1冊のなかで表現できたらいいと思うし、

江戸城というフィルターを通して、東京をプロジェクトX的に解明できればおもしろいし意義がある。

残骸なのではなく過去と現在は地続きなのだ、と伝えたいし、

未来にどうつなげていけるのかを問題提起する本でありたい。

…というのは隠しテーマで、あくまで江戸城探訪を楽しむための実用書です。

単純に、なんか書いてあるのを見つけてなんなんだろうって考えたり知ったりするのは楽しいしね。

昨日、脱稿しました。

これから書き直したり書き直したり書き直したりするけれど、下地はできた。

YOMIURI ONLINE「2016年大河ドラマの舞台はここ!真田の城」

読売新聞のサイト「YOMIURI ONLINE」で

「2016年大河ドラマの舞台はここ!真田の城」という記事を書かせていただきました。

(上)(下)全2回の連載です。

2016年大河ドラマの舞台はここ!真田の城(上)「上田城」→ ★

2016年大河ドラマの舞台はここ!真田の城(下)「真田丸」→ ★

大河ドラマにも登場するであろう2つの城、真田氏の居城・上田城と大坂城の真田丸を取り上げて、

城をめぐる真田の熱き戦いと、真田らしさを実感できる城の鑑賞ポイントをご紹介します。

ぜひご覧ください!

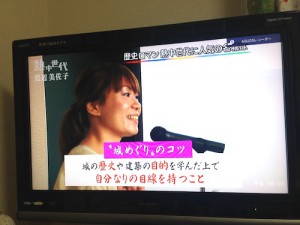

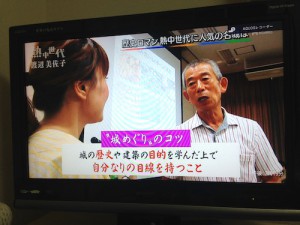

BS朝日「熱中世代」再放送

ああ、告知を忘れていた。。

明日12月6日(日)8:00~8:54放送の、

BS朝日の「熱中世代」という番組にちょこりと出ます。

8月2日(日)に放送された番組の再放送です。

(内容はまったく同じだそうです)

江東区区民センターと茨城県県南学習センターの受講生のみなさん&ご担当さん、

撮影にご協力いただきありがとうございました!

- お仕事のこと l

- 15/12/05/23:59

さきたま古墳へGO!

「古墳へGO!」の行き先はさきたま古墳群!

…と、タモリ俱楽部での本人の発言で知りました。

東京(たぶん)からさきたま古墳へ行こう!ってストーリーだったのかあ。

ふだんは東京にいるわけなので冷静に考えたら当然だが、

勝手に西の古墳をイメージしていたので関東が舞台でうれしい…東京からなにげに遠いけど。

綾鷹とのコラボもナイスすぎ。

ワビナベイベー、サビナベイベー。

ここへきて、池ちゃんが才能とセンスをスパークさせている気がする。

両国国技館LIVEまであと12日。楽しみだー。

- 日々のできごと,演劇・ライブ・美術館・映画・本 l

- 15/12/04/23:59

江東区総合区民センター2015年後期講座

2015年後期講座、最終日でした。早くも3期目でした。ありがとうございます。

センターご担当の方が場づくりをしっかりしてくださっているので、

受講生も安心でしょうし、そのせいか雰囲気がよく私もお話しやすいです。

受講生からの声を取りまとめて送っていただいていて、

「悪い意見もくださいね」と毎回伝えるのですがいつもなく。

再び伝えたところ「本当に悪い意見がないんですよ」ということでうれしくなりました。

私の著書を全部持っていてくださり、教室に毎回並べてくださってます。涙。

そのせいもあってか、受講生のみなさんの拙著所有率も高いです。

「山城へGO!」を手にされている方が多いのが印象的。

山城への関心度、けっこう高んですねえ。

来年の春期講座もさせていただくことになりましたので、

ご要望など見ながらカリキュラムを考えたいと思います。

- お仕事のこと l

- 15/12/03/23:59

うわじまじかん&幕末の江戸城-本丸・二丸御殿模型

宇和島市×ANA総研さん主催のうわじまじかん2015というイベントで

ちょこりと講演をさせていただきました。

会場はカフェコムサ銀座店。

ミニ講演後は、宇和島の食材を使ったカフェコムサオリジナルのディナー。

じゃこ天サラダに宇和島鯛めし、みかんレンコン。

おいしゅうございました。

カフェコムサといえば、旬のフルーツを使った宝石のように美しいタルト。

宇和島といえば、日本NO.1シェアを誇るパール。

で、登場したのが今回のイベントのためにつくられたパールタルト!

なんだかすごい方々と同席しつつもぐもぐ。

宇和島伊達藩13代ご当主がお隣の席にいらして、お話でき光栄でした。

今日は朝から原稿書いて、新規案件打ち合せ×2、

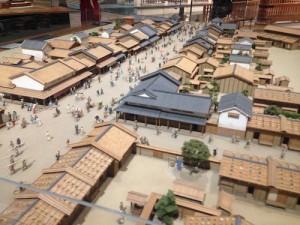

そして江戸東京博物館へダッシュし、えどはくカルチャーを1時間半聴講。

「新しくなった常設展示の楽しみ方 模型編 ②幕末の江戸城-本丸・二丸御殿模型-」を聞き、

本丸御殿・二丸御殿の模型と常設展示をさっと見てきました。

何度訪れても楽しい江戸東京博物館。

そして、いつも見入ってしまうジオラマ。

江戸城関連の展示を見直しているうちにタイムアウト。また行こうっと。

あっという間に1日が終わる、、、。12月は2倍速。仕事せねば!

- お仕事のこと l

- 15/12/02/23:00

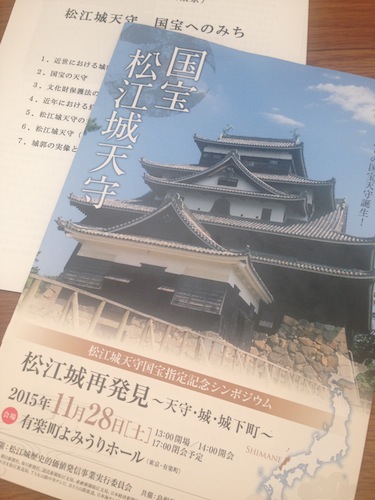

松江城天守国宝指定記念シンポジウム 松江城再発見~天守・城・城下町~

行ってきました。

定員1,100人のよみうりホールがほぼ満席で、関心度の高さがよくわかりました。

一般的にはこういうところで反応するのか〜、などと

客席のようすにあれこれ思いながら見ていました。

さすがに、松江城については読んだり調べたり書いたり話したりしているので、

前半は知見という意味では私には新しいものはなかったけれども、

立派な映像が流れ、基調講演もあり、贅沢なイベントという感じでした。

後半のパネルディスカッションは、学術的なお話が聴けておもしろかったです。

実際に調査を担当された、

山田由香里先生(長崎総合科学大学工学部准教授)のお話が聴き応え◎。

内容もさることながら、わかりやすく、上品な語り口で…なんとも素敵な先生。

建築史や建築意匠がご専門とのことで、なかなかお話を聴く機会がない私には貴重でした。

矢部健太郎先生(國學院大學文学部准教授)のお話も興味深かったです。

室町・戦国・織豊期の文献がご専門とのことで。

私はやっぱり織豊期が好きだー!と、一瞬ほとばしりました。

もっと聴きたかった…とりあえずご著書を読んでみようと思います。

清水真一先生(徳島文理大学文学部教授)がとても素敵で、ちょっとファンに(笑)

千田先生は、もちろん安定・抜群。

せっかく東京にいらしたのでご挨拶したかったけれど、なにやら会場もバタバタで断念。

客席から熱視線を送るにとどまりました。

書籍販売もしていたけど、意外と限定されていたかな。

松江城関連のいい本、いろいろあるのに。

かわいいてぬぐいを購入。

これはこの前松江に行ったときも発見できなかったわ。うれしい。

夜はBBQ!

今夏(というかここ数年)BBQに行けなかった私の願いを叶えてくれてありがとう。

西麻布交差点近くの、首都高沿いの屋上のお店だったけれど、意外とよかったな。

こんな時期なので貸し切り状態。

2次会は10年ぶりくらいに権八へ。

小泉元首相がブッシュ大統領を連れてきたのは…2002年だからもう13年前!

タランティーノ監督がキル・ビルのセットの参考にしたお店でもあって、

初訪問の友は「ヤッチマイナー!」と盛り上がってました。

キル・ビルも2003年か…VIVA同性代の友!

こしがや市民大学で講座

越谷市教育委員会さん主催のこしがや市民大学で講座をさせていただきました。

会場の越谷市中央市民会館劇場、りっぱー!

こしがや市民大学は毎年バリエーション豊かなラインナップで、講師の先生方もご立派な方ばかり。

その中ではじめて城の講座を企画してくださったこと、

そしてその講師として私にお声がけいただいたこと、光栄でした。

平日の午前中にも関わらず、かなりの人数!

定員300名以上のご応募があり、抽選だったそうです。

みなさん学習意欲が高いのですね。

壇上からも熱心に聞いてくださっているようすがよくわかりました。

こうした安心してしっかり学べる場があるからなのだな、とも思いました。

2時間、このような場でお話させていただけ感謝です。

思いがけず、越ヶ谷御殿跡をご案内いただきました。

江戸初期に徳川家康によって建てられ、家康・秀忠が鷹狩りのときに泊まった御殿。

明暦の大火後、江戸城二ノ丸に移築されました。

…今となっては規模も構造もわかりません。絵図などもないそう。

元荒川が蛇行する内側に石碑が立っています。

明暦の大火直後に移築されながら、この場所の地名が“御殿町”なのは興味深いなと思いました。

移築されてからも特別な場所だったんですね。

夜の用事まで時間があったので、

午後は執筆中の江戸城本の調べもので東京都水道歴史館と日比谷図書文化館へ。

東京都水道歴史館、今日はイヤホンガイドを借りてみたところ…解説がすばらしい!

東京都にはこんなに立派な施設があるのに、あまり知られていないような…もったいないなあ。

東京の水道の歴史はおもしろい!江戸の上水は知るほどすばらしい!

今日は江戸時代を中心にライブラリで調べものしてきたけれど、いずれ近代も学ぼう。

とりあえず、ありがとう小河内ダム。

「DECENT」にインタビュー記事

長野県の松本と安曇野エリアで配布されている「DECENT」というフリーペーパーに

インタビュー記事を掲載していただきました。

なんと!

同じ号にインタビュー記事が載っている山岳ライター・編集者の小林千穂さんは、

私の1冊目の著書「わくわく城めぐり」で編集を担当してくれた方なんです。

初の著書でてんやわんやな私を、裏方でかなり支えていただきました。

フリーの編集さんだと思っていたら、

実は私より先に著書も出版されていて、

最近はメディアでも見かけるかなり売れっ子さんのよう。

千穂さん、かわいくて仕事できて才能があって笑顔が素敵で言うことなし!

お元気そうでうれしい。久々に連絡してみようかな。

松本エリアといえば、小笠原氏の城!大好きです。

この記事では林大城にちらりと触れているだけだけれど

(ビギナーさんにいきなりオススメする城ではないので)、

山家城、埴原城、桐原城なんぞ、もうたまらんです。また行きたいなー!