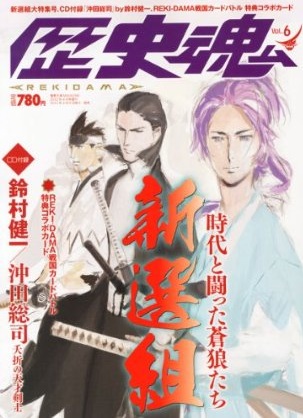

【WORK】連載がスタート

アスキーメディアワークスさんから発売の人気歴史雑誌【歴史魂】で、

連載をさせていただくことになりました。

タイトルは<秘密のケンミン城>!

毎号1つの都道府県をフューチャーし、名城BEST5をランキング。

その秘密と魅力に迫り、県民性を勝手に暴きます。

そのほか、「ここがヘンだよ○○城」「秘密のケンミン武将」「知られざる名城・迷城」

「特選城みやげ」「ご当地キャラ図鑑」…など盛りだくさん。

チャラ男な足軽と楽しく学べるお城入門コーナーもありますよ。

連載第1回目は<岐阜県>。

私が岐阜の城&岐阜の旅を通して独断と偏見で推察する、岐阜県民とは…?

道行く岐阜県民に刺し殺されないか、今後の身の上が心配ですが、

楽しい企画になっているので、ぜひぜひご覧ください♪

城=町であり、国。

城という国の中枢をみれば、その国の特徴も弱点もわかってきます。

城主や藩主はもちろん、領民や職人の思想や人柄もおのずと反映されてくるものです。

また、その逆もいえます。

城や歴史の話は、“過去の出来事”“過去の建物”と切り話して考えがちですが、

おもしろいほど現代につながっている、ということをライトにお伝えできればな、と思っています。

- お仕事のこと l

- 12/03/08/19:42

高天神城&諏訪原城

駿河・遠江・三河(現在の静岡県)というのは、

今川、武田、徳川が長きに渡って奪い合った地。

高天神城&諏訪原城も、武田VS.徳川が血で血を洗うような激しい争奪戦を繰り広げた、代表的な城です。

高天神城をめぐる攻防は、

奪い合いの末に二大勢力が大激突し、

玉砕した武田家が滅亡へのカウントダウンを切る、という

戦国ファンにはたまらない、手に汗握る歴史的ストーリーがあります。

そんなドラマチックな激戦地でもあることもありますが、

遺構としてもかなり見どころがある人気の山城です。

しかし、霊感はまったくない私ではありますが、

700人超が戦死した山城は、さすがに感じるものがありました。

遊歩道と、井戸曲輪から的場曲輪をつなぐ道が、通行禁止になっていました。

搦手門から本丸・御前曲輪・三の丸には行けず、追手門からしか登れません。

(逆に、追手門からは二ノ丸・馬場平には行けません)

近々行く方はご注意を。

見た感じ、遊歩道は整備の兆しはなさそうでした。なんとか復活していただきたいですね。

個人的には、諏訪原城の堀に心踊らされました。

大規模な空堀と水堀のオンパレードではありませんか!

まるで軽快なステップで走りまわるアルプスの少女ハイジのように、

山中を駆け回ってしまいましたよ。

私のお気に入りは9号堀。いや、6号堀、12号堀もいいな(笑)

壁立という絶壁もダイナミック過ぎ。

よくまあ、400年も崩れずに残っているもんです。

発掘調査は進行中でした。

丸馬出しなどの特徴から武田の城と言われてきましたが、

現在残っている遺構はかなり徳川の改修がされている、という専門家の見解があるそうです。

このあたりは今後が楽しみですね。

たくさん写真を撮りましたが、ここまで数を絞っても、華がありませんね。

見栄え重視で、一応景色の写真など盛り込んでみましたが(笑)

山城好きな人でなければ、「なんじゃ、このネイチャーな写真は?」という感じでしょうか。

お城のレビューは改めて。

- お城のこと l

- 12/02/26/23:59

魔除けの逆柱

久能山東照宮にある「魔除けの逆柱」。

葵の御紋がひとつだけ逆さまになっているのがわかるでしょうか?

これは間違えてしまったのではなく、わざと。

<建物は完成と同時に崩壊が始まる>という伝承を逆手にとって、

わざと未完成の状態にすることで、災いを避けようとするもの。

日光東照宮の陽明門にも、この逆柱がありますね。

何事も完璧すぎるのはよくない、ということでしょうか。

こういうところに、日本人の奥ゆかしさを感じたりします。

- 日々のできごと l

- 12/02/25/23:59

久能山東照宮

中井均先生もオススメの静岡の名城、丸子城へ!

しかし、アクシデントにより断念。久能山東照宮へ行ってきました。

久能山東照宮は、徳川家康の墓所ですが、

その前は久能寺山城という城だったことはあまり知られていません。

築城したのは武田信玄。

1568年、要害の地と知った信玄が砦を築き城とし、武田家滅亡後に徳川家の所領になりました。

久能山東照宮を城という観点から見るのも、とてもおもしろい。

2つの時代が見事に混在していて、山城時代の名残を発見できたりします。

7世紀に久能寺として開かれ、城となり、墓所となる。

時代の変遷とともに姿を変えた場所であることがわかります。

久能寺山城時代の縄張図によると、

現在のロープウェイ乗降所が二ノ丸、社殿や神廟のある場所が本丸、ということになります。

「素晴らしい場所だから、俺が死んだらここに埋めてくれ」という家康の遺言により、

ここに埋葬され、その際に2代秀忠が造営したのが、現在の東照宮です。

(1年後にはこれまた遺言により日光東照宮造営。遺骸も移されている…とされる)

社殿、拝殿、その2つをつなぐ石の間を持つ、日本最初の権現造。

全国の東照宮のお手本ということと、400年の現存度合いが認められ、国宝に指定されています。

こちらが神廟。

うむ、なかなか格調高い石の加工ですよ(笑)!

ちゃんと桝形になっているあたり、特別感がありますね。とりまく空気も変わります。

しかしなぜ、家康が久能山に葬ることを遺言したのかは謎ですねぇ。

地図上で見ると、久能山東照宮、富士山頂、日光東照宮が直線で結ばれることから

「富士山を越したことで不死(富士)となり、

江戸城と北極星を結ぶ直線上にある日光で、江戸の守護神になる」という説もありますが、

地図がない時代に果たしてそんなことを考えることはできたのでしょうか。。。

平成19年に移設されたというス添石垣。

元和3年(1617)に築かれ、崩落防止のために天保4年(1833)に二重にされたという、廟所の石垣。

場所も異なり、切ないくらい現代風になっていますが、遺構を伝えてくれるのはありがたいことです。

本来の場所は、神廟の向かって左手、階段を上がってすぐのあたりだそうです。

当たり前ですが、葵の御紋だらけです。

熱狂的な徳川ファンにはたまりませんね。そんな人がいるのかは知りませんが。

寒桜&梅、美し。

水はけのよさに感動。城地としての優良度が証明されています。

2時間前まで雨が降っていたのに、この乾き具合はすごい。

- お城のこと l

- 12/02/25/23:59

鳥山雄司/Chara ~Sweet & Tender~

東京文化会館小ホールで開催された【ポピュラーウィーク2012】へ。

【鳥山雄司/Chara ~Sweet & Tender~】に行ってきました。

普段はクラシック専用という格調高いホールでの、

ビルボード以来になる、鳥山雄司さんとのコラボレーション。

バンドネオン、ウッドベース、ピアノ、ギターだけの、

マイクもいらない狭い空間での、一夜限りのスペシャルナイトでした。

Over the Rainbow、So Faraway、恋は水色、I can sing a rainbowなどをカバー。

Langeの花の歌は、なんとオリジナルを歌詞をつけて!

Sweetとは、このことをいう。

とくに、テネシーワルツが本当にステキすぎて忘れられません。。

音楽って、特別な世界を浮遊する「心の旅」なんだな、と思いました。

違う土地に立って、目や鼻、肌を使う「体の旅」とは違う、

想像力やある種の解放感が研ぎ澄まされる感じ。

ギターはもちろんですが、ウッドベースも心地よく、

浮遊しているかのような夢見心地の時間でした。

初めての音色、バンドネオンにもうっとり。

斬新と懐古、鋭さと繊細さ、かわいさと色気が混在するような音色ですね。

シンプルこそプロなのだと、心から酔いしれた夜なのでした。

鳥山雄司/Chara ~Sweet & Tender~

vocal,piano:Chara

guitar:鳥山雄司

woodbase:鳥越啓介

bandoneon:早川純

- 日々のできごと l

- 12/02/17/23:59

ぐるっと九州城めぐり2012

ちょいお仕事も兼ねて、九州のお城めぐりへ。

いやいや、岡城はやはり素晴らしかった!!

地方の城下町を歩いていると、中高生の男子によく挨拶をされます。

東京出身の私にとっては、これが新鮮で衝撃的で、心地よかったりします。

突然知らない人に挨拶され、驚いてちゃんと返せない私は、

“冷たい都会人”なのだと気づかされたりもします。

坊主頭にジャージのソボクな風貌だけれど、

人の目を見て、ちゃんと腹から声を出して挨拶する中高生、

都会の年齢不詳な中高生なんかより、よっぽどカッコいいぞ!

10年後、東京に出てきてもびっくりせず、

そしてそのスピリットを東京の若者に伝えて欲しいなあ、と思います。

街割がそのまま残る宮崎県の飫肥城下町、とくに素晴らしい場所でした。

関係ないですが、人吉城の旅館の朝食でいただいたヨーグルト

「球磨の恵みヨーグルト」のおいしさが忘れられません。。

球磨焼酎以外に、こんなにおいしいモノがあったとは・・・!

お城レビューは改めて。。。

- お城のこと l

- 12/02/14/23:59

PENTAX K-5、購入!

1年以上も悩み踏みとどまり、ようやくデジタル一眼レフを購入しましたー!うぉー!

「あれ?持ってなかったっけ?」と複数人から言われましたが、デジタルは初なのです。

もっとダイナミックに、立体感に満ちた城の姿をそのまま収めたい。

数百年の時がつくり上げた重厚感のあるテクスチャーを表現したい。

そうは思いつつも、足場の悪い山城での使用を想定すると、デジイチは重さと大きさがネック。

そのためハイスペックコンデジを愛用していたのですが・・・欲というものはどんどん出てくるものですね。

長いこと迷っていたわりには無知すぎてわからないので、友人に相談。

レンズも友人のオススメに従い購入しました。ありがとうー。自分で考える気、ゼロ。

それにしても、カッコよい!!

難しいけれど、楽しそうです。写真っていいよね。

- 日々のできごと l

- 12/02/12/23:59

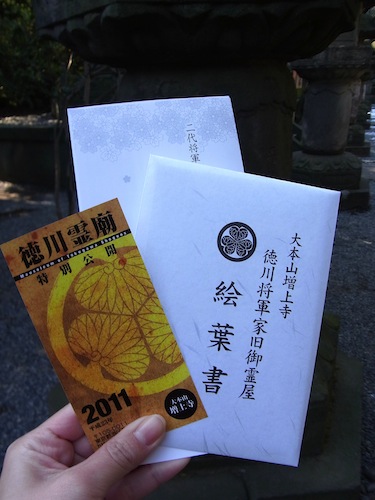

徳川将軍家墓所特別公開

「ふりかえり城メグ日記/2012年1~2月」その5。

徳川将軍家墓所が期間限定で公開されていた、増上寺へ行ってきました。

増上寺は上野の寛永寺と並ぶ、徳川将軍家の菩提寺。

将軍のお墓が芝浦にあること、意外と知られていないんですよね。

2代秀忠、5代将軍兄弟の綱重、6代家宣、7代家継、9代家重、12代家慶、14代家茂の6人の将軍のほか、

秀忠夫人崇源院(江)、家宣夫人天英院、家斉夫人広大院、家定夫人天親院、家茂夫人静寛院、

桂昌院、月光院などの側室も埋葬されています。

将軍のお墓をblogにアップするのもなんなので、門&遠巻きに。おみやげもいただいた。

265年の江戸時代があったから、今の東京があるんですよね。

徳川将軍家が頑張っていなかったら、こんなに平和で栄えた都市にはなっていませんよ。

徳川家康が江戸城を大改修する前は、江戸はどうしようもない湿地だったのですから。

なんだかちょっと、徳川家に感謝。

お地蔵さんがいっぱいいました。

ロンパースをまとったり、手編みのニット帽をかぶったりと、よーく見ると個性的。

中には、パーカーを着こなすストリート系も!

- 日々のできごと l

- 12/01/31/23:59

三陸オイスターライフ

「ふりかえり城メグ日記/2012年1~2月」その4。

収穫できるようになったら海産物をお送りします、という一口オーナー制度を設けていた

宮城県塩竈市の「うらと海の子再生プロジェクト」さんから、剥き牡蠣&海苔が届きましたー。

いつお送りできるかわかりません、という状態から、こんなに早く。

昨年11月には牡蠣祭りも開催されたようで、HPから見て取れる漁師さん達の心意気には脱帽です。

いろいろ堪能しました。

牡蠣の揚げ出し風みぞれ椀、牡蠣のトマトバジルパスタ、オイスターチャウダーのポットパイ。牡蠣のオイルマリネ。

このほか、土鍋牡蠣めし、カキフライ、牡蠣鍋など。

「飽きないの?」と聞かれるほどのオイスター漬けの毎日でした。飽きません。

牡蠣のオイルマリネは好評でしたな。

お酒にマッチするように、ちとスパイシーに味付けするのがポイント。

い〜い感じに熟成されるまでガマンが大切です。

- 日々のできごと l

- 12/01/25/23:59

宇佐美江戸城石丁場遺跡見学会

「ふりかえり城メグ日記/2012年1~2月」その3。

NPO法人 宇佐美江戸城石丁場遺跡保存会さん主催の現地見学会に行ってきました。

石丁場、とは採石場のこと。

小田原や伊豆半島で切り出された割石が、舟で江戸に運ばれ、加工され、江戸城の石垣になります。

400年放置された採石場に、築城ミステリーのカケラがゴロゴロ転がり眠ってるなんて、

楽しいではありませんか!

2011年11月に小豆島で行われた「石の歴史シンポジウム」→ ★ で

すっかり石切丁場(石丁場)と石の歴史のに魅了されてしまった私、

もっと深く知りたい、勉強したいジャンルです。そして、書きたい!

いつか必ず書くから、今は詳細を書きません。

保存会のみなさんのスムースな運営とサポートが素晴らしく、

しかもとても親切に対応していただいて、感動すらしました。

街中の遺構の保護もきちんとされていましたし。

単なる文化財保護という目的だけでなく、愛と熱意、そして人とのつながりが大切ですね。

講師の伊東市教育委員会の杉山先生の解説がわかりやすく、忘れられません。

もっともっと、いろいろ質問したかったー。

今回ご案内いただいたのは山麓のほんの小さな区域だそうなので、

改めてガッチリと見学させていただきたいと思っています。

ご案内してくださるという森理事長のお言葉をそのまま信じて、近々行こうっと!

- お城のこと l

- 12/01/22/23:59