京羅木山城から勝山城へ

狼煙上がる月山富田城。

5年ぶり(!)に、京羅木山城(山頂→三郡山A→B群)→勝山城へ。

すばらしいー!!!

第25回全国山城サミット安来大会の現地見学会でした。

写真は勝山城から。

拙著「地形と立地から読み解く戦国の城」にも思わず書いた陣城。

解けない疑問を中井先生と談義。

狼煙のほか、鉄砲隊の演舞の音も聞こえて、なかなかの臨場感でありました。

勝山城からとても降りやすい登城道がこの日のために整備されていました。

上毛酒造めぐり

先日のことですが、蔵元を訪ねて上毛へ。

3軒の酒蔵を見学させていただき、伝統的な酒造りを学び、

杜氏さんのお話を伺いつつ利き酒をするという贅沢。

「水と米と麹だけでここまでできるのか!」と私は日本酒に神秘すら感じているのだが、

この日に訪れた3軒だけでも三者三様で、いやはや奥深いと感激。

それぞれに美学や個性があって、つくり方も味もさまざまだなあ、と。

そして、聞けば聞くほど、酒造りは科学だ。

たかが水と米と麹だけ、されども、足し算だけではなく引き算も必要。

いや、引き算のほうが大切で難しいのかもしれません。

いい酒は朝から飲んでも酔っ払わない。

悪酔いなど絶対にしない。

酒よ、ありがとう。

ところで、かなり減ってしまった群馬県内の酒蔵も、廃業の理由の多くが経営難なのだそうで。

古きよきものは守り続けて欲しいけれど、

どんな業界・業種も経営の上に成り立つことだし、変化は悪じゃない。

職人気質で硬派なやり方を貫くか、新しいビジネスエッセンスを取り込んでいくか。

その二極分化ではなく、中間的だったり、

斬新に見えてそうでもないアプローチはできないものか。

たとえばホテルや温泉施設などが酒造を傘下に入れる、とかね。

宿泊者専用の酒造めぐりマイクロバスツアーなんかしてくれたら私は食いつくし、

ペアリングディナーだったりしたら、最高だわ。

杜氏さんも食との調和がものすごく大切なのだと語っていらしたんだけれど、提供してくれる人はいないもん。

老舗酒造には老舗旅館、みたいに固定観念でテイストをガチガチに合わせなくても、

双方の妥協点と利点の折り合いを上手につけられれば、それはそれで素敵な空間が生まれると思うけどな。

試飲したらすぐ部屋でころんとしたいし、温泉に入りたい。

宿まで持ち歩くことを考えると、重い瓶の購入は躊躇してしまう。

車じゃないとめぐれないけれど、車だと飲めないから連れていってほしい。

そんな本音は私だけではないと思うのよね。

先日、新潟のカーブドッチワイナリーに宿泊してきたんだけれど、

新しいビジネスモデルにちょっと感激しまして。

要はさじ加減と取捨選択のやり方の問題なんだな、と思った次第であります。

写真は大利根酒造さんです。

土田酒造さんでは悩みに悩み2本購入。

純米大吟醸ソフトもおいしかったです。

- 日々のできごと l

- 18/09/20/23:59

スパ

母とスパへ。

温泉にでも連れて行ってあげればよいのだが…スーパー銭湯的なところでごめんよ。

施設内の食事処では飽き足らず、結局居酒屋で飲み直し、ホタテまで焼くという。

毎週火曜日のテニスが生き甲斐の母、

温泉で昨日使った足をメンテナンスしていた…アスリートかっ!

- 日々のできごと l

- 18/09/19/23:59

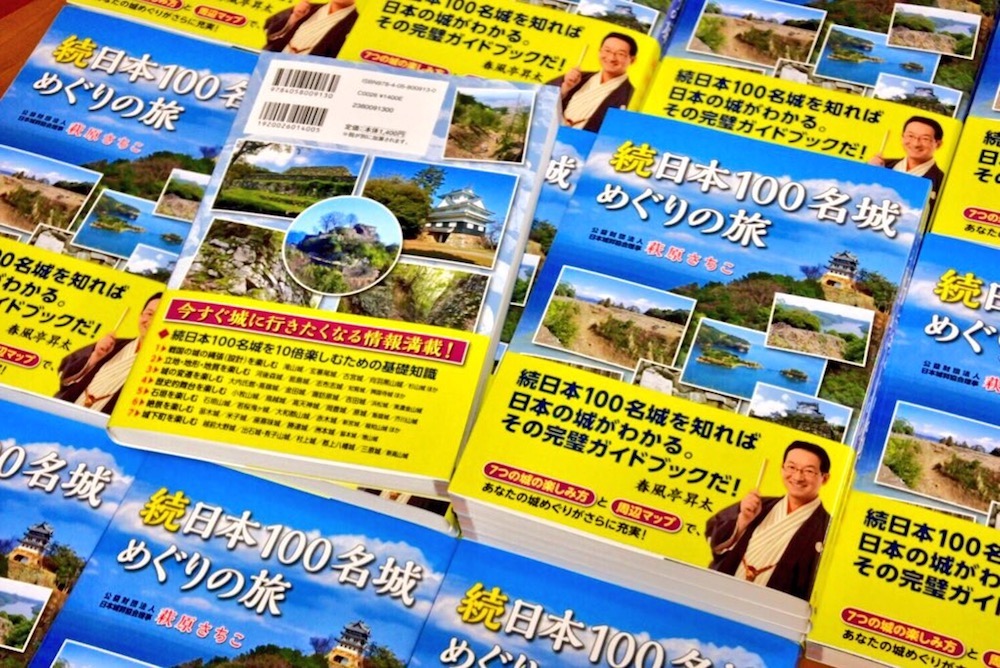

「続日本100名城めぐりの旅」発売!

今日は「続日本100名城めぐりの旅」(学研)の発売日であります!

よろしくお願いいたします☺︎

長い文章がちょっと苦手な方も、きっと楽しめます。

すぐに行けない方も、たぶんなんとなく異空間を旅した気分になれます。

Amazonの紹介ページで

「目次」「続日本100名城を10倍楽しむための基礎知識 (一部)」

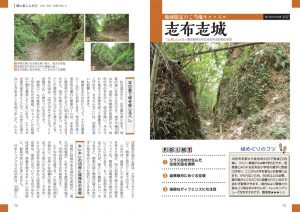

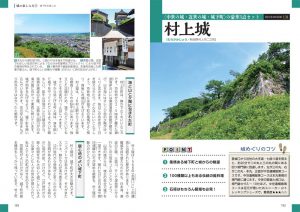

「志布志城+知覧城」「鳥越城」「村上城」がお試し読みできますよー。

ぜひご覧くださーい!

新刊「続日本100名城めぐりの旅」9月18日発売!

16冊目の著書、「続日本100名城めぐりの旅」(学研)が刷り上がりました。

くんくんくん。

刷りたてのインキの香りを嗅ぐ瞬間、ちょっとした達成感があります。

たくさんの人に読んでほしい本ができました。

エッセイ風のエッセンスを入れてまとめました。

城にまつわるストーリーが、心のちょうどいいところにたどりつくように。

伏線はなるべく繊細に、それが読後に心地よくつながるように。

このイメージを理解してくださった有能な編集さんに感謝しています。

数はいえないのだけど、初版部数の多さにびっくりよ!

世の中の注目度と出版社のビジネス的な認識が、かつてとはだいぶ違うなあと感じます。

(著者としてはうれしい限りだけれど、、、書いているときはプレッシャーでしかなかったぞ)

ぜひお手元に迎え入れてくださいませ☺︎

Amazonで発売直後に「一時的に在庫切れ」になるのは、Amazon社の在庫管理システムの問題です。

そんなにすぐに売り切れるわきゃありませんので、あわてずゆっくりお求めくださいね。

2018年9月18日(火)発売です。

よろしくお願いしやす!

興国寺城

興国寺城へ。

改めてお話を聞くとたのしいなあ!

やっぱり「続日本100名城めぐりの旅」に書けなくてよかったかも。

なんというか、この城はもっと自分の中であたためて書きたい…と思いました。

いろいろ詰まったおもしろい城だー。

また来よ☺︎☺︎☺︎

御家老様♡

そうそう、備中松山城ににゃんこが住み着いていたよ🐈

城主ではなく「ご家老さま」と呼ばれているそう。城代ですな。

撮影にも動じないご家老さま/お目覚めになったご家老さま

凛々しいご家老さま/本丸を見守るご家老さま

本名は「さんじゅうろう」というそうです。

はじめ三の丸に出没したから…だったかな。

二の丸→本丸と順調に駆け上がり、御家老様にスピード出世したもようです。

かわいいー。

- お城のこと l

- 18/09/11/23:59

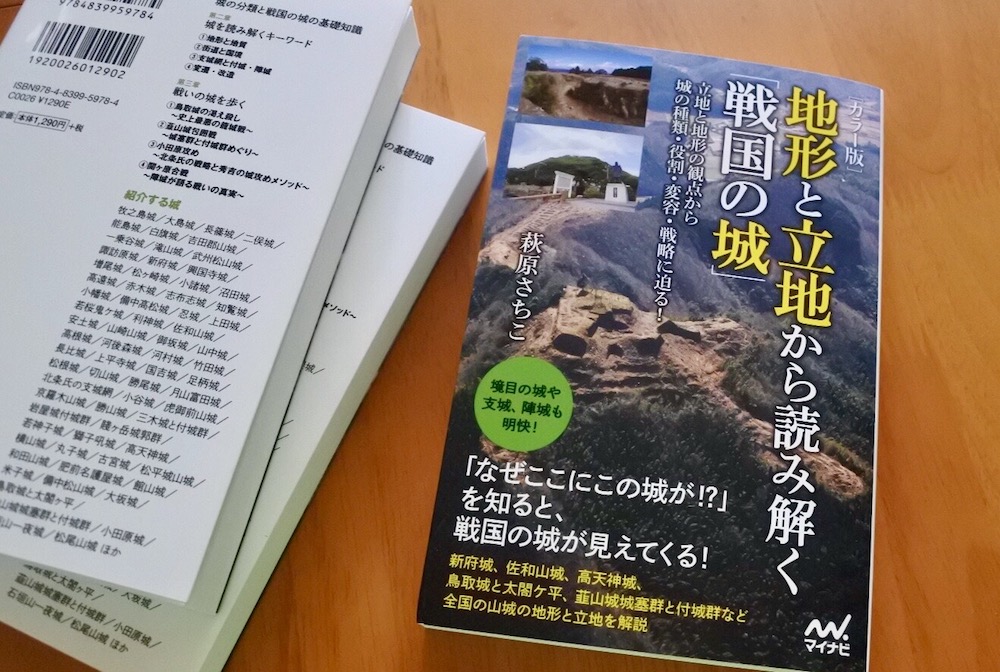

新刊「地形と立地から読み解く「戦国の城」」9月14日発売です!

15冊目の著書、「地形と立地から読み解く「戦国の城」」が刷り上がりました☺︎

製本されると、なかなか厚い。

312ページ、4Cです。

〈城の地形と立地に注目して、戦国時代の城の種類と変化、役割と意義、実用性などに迫った1冊…〉

という内容紹介はAmazonなどをご覧いただくとして。

再来年あたりに満を持して山城の本を書いてみたいなあ、と思っているのですが、

その前に整理しておきたい頭の中のもやもやをひとつ、浅く広く形にしてみた感じです。

戦国時代の城や山城への関心が高まっているのは確実で、それはとてもうれしい。

ただ、制作的な視点と都合でそれっぽくかい摘んでまとめて「こんなもんか」みたいな世界を形成したくない。

私は、そこからはちょっと離れたところにいたい。

(いや、それも大切なのだろうけれど、そういうパッケージ化は私がしなくてもできる世になったので私は積極的にはやらない)

スピード感が求められる時代ではあるけれど、端折と要約は厳密には違う。

私は広い間口をこっそりつくると同時に、あと半歩先の空間をひっそりと手入れするような、

そういうことに主眼を置いてやっていきたい。

あまり人に知られずに、静かに。

例えとしては微妙だけれど、、、夏フェスのような世界をイメージして日々過ごしています。

3日間どっぷりと浸かったところでその世界を網羅できるわけでもないけれど、網羅する必要もないし強要もされない。

そもそも網羅ってなんだ?っていうような。

限りなくフリーダムでダイバーシティーな、そういう世界が城にもあって、

ちょっと渋いかもだけど音楽と同じように身近なものだと思っているのです。

楽しみ方や興味、距離の取り方なんて、人それぞれってこと。

そこに何をどう乗せていくかが大事だしおもしろい。

とか理想論も書きましたが。

当然ビジネスなので売れないと私には明日はありません。

買ってくだせえー(切実)!!

よろしくお願いいたします☺︎

ところでこの本、取材は3年前、脱稿は2年前!

ご協力いただいた各所には、一応形になり面目がたったと安堵しております。

ありがとうございました。

中断したり急に動いたり、1Cを前提に書いたのに4Cになったりと、正直なところやりにくかった。

不本意なところも多い1冊となったけれど、これも大きな勉強。

また次への糧に。

Amazonに抜粋されている紹介文はコチラ↓

—

本書は、城の地形と立地に注目して、戦国時代の城の種類と変化、役割と意義、実用性などに迫った1冊です。

キーワードを挙げて章立てし、訪れやすい城を例としながら、なぜその地形と立地が選ばれたのか、どのようにしてその地形と立地を生かし、いかにして戦ったのかを解説しています。

ひとつひとつの城について多面的に追求するものではなく、縄張を読み解き軍事的な工夫や実用性を検証する本でもありません。歴史的解説も、城の見どころも思い切って省きました。ですからガイドブックとしての実用性はありませんが、城を実際に訪れたとき、地形と立地という見地からその城の本質に深く迫り戦略に思いを馳せられるよう、端的にまとめています。

第一章の「城の分類と戦国の城の基礎知識」は序章として、「立地条件による城の分類」をテーマに、城が築かれる場所による呼称の違いと特徴、山城の誕生と平山城への移行、山城の構造について簡単に解説しています。

第二章は「戦国の城を読み解くキーワード」がテーマ。「地形」「地質」「街道」「国境」「支城網」「付城・陣城」「変遷」「改造」という8つのキーワードを取り上げ、戦国時代の城と戦いを具体的に読み解いていきます。実例として、それぞれのキーワードがカギとなる有名な戦いも紹介しています。

第三章では「戦いの城を歩く」と題し、第一章と第二章を踏まえた実際の城歩きを紹介しました。鳥取城攻め、韮山城包囲戦、小田原攻め、関ヶ原合戦と、いずれも現地を歩いてこその醍醐味が実感できる城を取り上げ、著者自身が感じる山城歩きの楽しみ方を綴っています。

—

織豊期城郭研究会2018

毎年楽しみにしている織豊期城郭研究会☺︎

私には難しいけれど、少しずつ消化できるようになるのがうれしい。

今年のテーマは昨年に引き続き「瓦」。

日常的に瓦に接しない私にとっては難易度が高く、おそらく半分も理解できていないのだと思う。

しかし、石垣や建物と同じように城を構成する重要なパーツだと再認識するとともに

「城を解明する道筋としてこんなアプローチもあるのだ」と、

新たな世界を覗かせてもらえたようでわくわくしながら拝聴しました。

石垣や建物のそれと同じように、技術差や系譜の違い、地域性は多様で、

2日間の話を完璧に理解できたところで端的に明確にマニュアル化できるものではない。

やはり、複合的かつ統合的な考察は回避できないのだなと痛感しました。

ただでさえもわからなくなるのに、考える要素が増えるとさらにわからんよ。。

一方で、自分のなすべきことも思案。

いくら城を歩きまわっても発掘できるわけではないから、城ファンにとっては瓦は遠い存在だ。

けれども、こういう世界があることはとても尊いことで、

その混沌とした世界の可視化にこそ自分の存在意義があると思っている。

本質的なところをきちんと伝えていくためには、どう捉えどう表現していったらよいのだろう。。

などと、夜な夜な考えてしまいましたとさ。

日々の戦いのなかで創造したいことが増える。…のも楽しい。

瓦集成と研究会のレジュメで900ページ超!

重い!

六一書房で購入可だそうですよ。

夜と延長戦のOPツアーが超絶たのしかったです!

ありがとうございましたー。

- お城のこと l

- 18/09/09/23:59

Eテレ「趣味どきっ」ロケ②

今日は城下町歩きロケでした☺︎

NHK(Eテレ)「趣味どきっ」「おとなの歩き旅〈秋〉」

第1回 10月3日放送 備中松山城

第2回10月10日放送 備中松山城下町

俳優の羽場裕一さん、女優のとよた真帆さんがゆく歩き旅。

お供役、無事に終わりました。

出ておいてなんだが、恥ずかしいので私のことは見てほしくない。

しかし、視聴率がよいとお城の番組が増えるから観てほしい。

よって、こぞってご覧ください☺︎

しかし、備中松山城というのは考えるほど不思議でおもしろい城だな、と。

江戸時代の城や領国の在り方、天守の存在意義、石垣築造の技術差と系譜、毛利の城づくり、徳川幕府の支配の仕方…。

城に直接関わることだけでも、気になることあれこれ。

一筋縄では説明できない、城の複雑さを考えるヒントが詰まった城だと思う。

議論が尽きぬ。。

…という話は一切していません。

ライトな旅番組ですのでお気軽にご覧ください☺︎

いちばんうれしかったのは、高梁市のみなさんと備中松山城が元気だったことです。

いつもあたたかい、高梁市のみなさん。楽しかったー!