MacFAN7月号に

MacFANという雑誌の7月号に登場。

たいして使いこなしてもいないFieldAccessを語っております。

iPhoneの画面を見られるのは、

部屋を見られたときと同じくらいの恥ずかしさがありますね。

EX予約とANAとJALには本当にお世話になってます。

便利な世の中になったもんです!

- お仕事のこと l

- 17/06/01/00:00

ぎふ「信長の城」サミット お知らせ

2017年7月29日(土)、30日(日)に、

岐阜城山上石垣整備推進協議会さま主催、

岐阜城築城450年記念 ぎふ「信長の城」サミットが開催されます。

わたくしも、29日(土)に講演とトークショーで登壇させていただきます。

トークショーでご一緒するのは、三浦正幸先生、クリスグレンさん、藤波辰爾さん。

…なんだ、この濃いメンバーは(笑)!

あんまりしゃべらなくていいやつですね(笑)

三浦先生とクリスさんが一緒なら安心。

藤波辰爾さんと会えるのがかなり楽しみです。ふふ。

詳細・チケットご購入はこちら→ ★

- お仕事のこと l

- 17/05/31/07:00

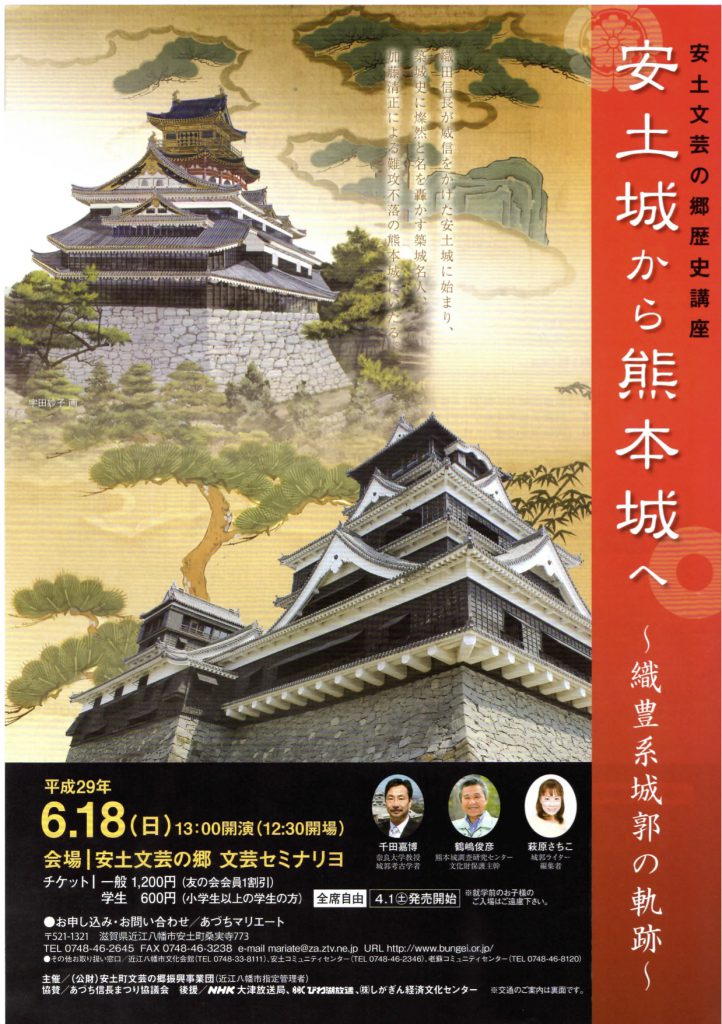

「安土城から熊本城へ ~織豊系城郭の軌跡~」お知らせ

2017年6月18日(日)、

安土文芸の郷 文芸セミナリヨ 歴史講座「安土城から熊本城へ~織豊系城郭の軌跡~」

に登壇させていただきます。

なかなか斬新なテーマ!私も楽しみです。

NHKなどでもおなじみの千田先生の軽妙なご講演に加え、

熊本城調査研究センターの鶴嶋さんもお話くださいます。

講演と、おふたりとのディスカッションをさせていただく予定。

ぜひお越しください。

詳細・チケットご購入はこちら → ★

- お仕事のこと l

- 17/05/30/23:59

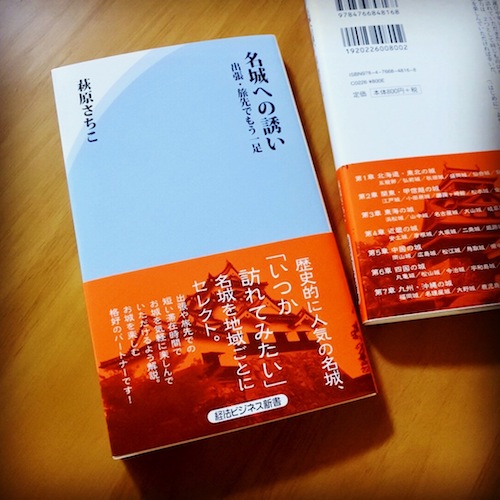

新刊「名城への誘い」6/1発売

2017年6月1日に、13冊目の著書「名城への誘い 出張・旅先でもう一足」が

経法ビジネス出版から発売されます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

出張や旅行のついでに、気軽に城を楽しんでいただきたく書いた1冊です。

都市に息づく城は、その地域を誰よりも知る歴史の代弁者。

また、人々が親しみ続けてきたオアシスでもあります。

限られた滞在時間のなかでその世界を味わえるように、

城にまつわる逸話や歴史的背景、各城の特徴や築城秘話などを紹介しました。

実際に城を訪れる時間がなくても、新幹線の車内、待ち時間や宿泊先で、

ひと息つきながら読めるものを目指しました。

その土地の成り立ちや逸話、ゆかりの人物に思いを馳せ、

非日常的な時間を味わっていただければうれしく思います。

足を運びやすい都市の城を中心に、歴史的に人気の城や、

いつか訪れていただきたい名城を地域ごとに計21城をセレクトしました。

城の魅力は、2つとして同じものはないこと。

個性的な城の世界を楽しんでいただければ幸いです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

経法ビジネス出版社ホームページではすでに販売中、

書店店頭、インターネット書店では、6月1日頃に入荷されます。

ちなみに、拙著に限らず、Amazonで発売直後に「在庫なし」となるのは、

Amazon社側の入荷体制の問題です。

急がないともう手に入らなくなるくらいバカ売れしているわけではありませんので、

あせらずゆるりと、よきタイミングでご手配くださいませ。

経法ビジネス出版ホームページ→ ★

よろしくお願いしまーす。

- お仕事のこと l

- 17/05/29/00:00

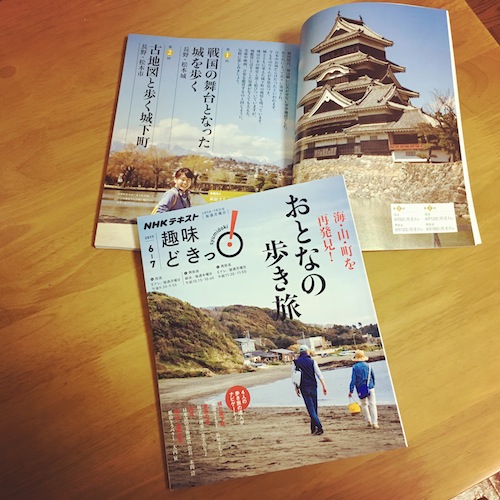

NHK「趣味どきっ」公式テキスト

NHK「趣味どきっ」、6〜7月放送の全9回「海・山・町を再発見!おとなの歩き旅」。

公式テキストが5月25日にNHK出版さんより発売になりました。

わたくしも、ちょいちょい登場しております。

本屋さんで見かけたら、パラパラしてみてくださいませ。

※書いてはいません

テレビのほうは、Eテレで放送です。

*第1回「戦国の舞台となった城を歩く」

放送:6月5日(月)21:30〜21:55

再放送:6月12日(月)11:30〜11:55

※NHK総合は水曜日10:15〜10:40

*第2回「古地図と歩く城下町」

放送:6月12日(月)21:30~21:55

再放送:6月19日(月)11:30~11:55

※NHK総合は水曜日10:15~10:40

海と山は再発見していませんが、

羽場裕一さん、とよた真帆さんと

松本城と松本城下町をディスカバーしております。

ほかの回も楽しそうですよ。ぜひご覧ください。

- お仕事のこと l

- 17/05/26/23:59

イキウメ「天の敵」

趣味は観劇…と言えるほど行けなくなってきたけれど。

イキウメ

だけは欠かさずに。

あー、行けてよかった!今回もすばらしかった!

- 演劇・ライブ・美術館・映画・本 l

- 17/05/25/23:59

河後森城へ

河後森城は、いろいろな面で、おもしろく、楽しめ、心地よい。

構造や設計のおもしろさ。

立地や地形から戦略面を考察できる楽しさ、

それが実際に合戦や存続の歴史につながっている現実感。

調査・整備、その先の活用まで取り組みが及んでいます。

実際に自分で歩き、想像することの醍醐味を味わえるロマンにあふれた城だな、

うまく伝えられればものすごく楽しい城だな、と。

地域にとっても、ストーリー性とポテンシャルを秘めた城だなと思いました。

伝えたいなー。

河後森城のある松野町はとても風通しがよい町のようで、

人口は少ないのに出会う人が多く、なんだか気さくな方々で親しみやすい。

伊予(愛媛)と土佐(高知)の国境にあり、

やがて予土の通過点となったこの地域の立地と歴史に関わっているのかもと、

今日の取材を通じて思ったりもしました。

旅視点でも書きたくなったので、朝日新聞の連載に書こうと思います。

少し忘れかけられた、夏くらいに書きますね。

立地と地形から見る戦国の城、という本を先日脱稿したのだけれど、

河後森城のところ、書き直したいな。

こういう城を、周辺の城や情勢を踏まえつつ見ていくと、

戦国時代の城のあり方や領国防衛のしくみがよくわかるんじゃないでしょうか。

今日は松野町教育委員会のKさんがご案内くださいました。

とても熱意のある方で、いろいろお話がうかがえて、学びと刺激に。

やるべきこと、やりたいこと、私にもできることがたくさんあって、

今日にでもなせることがあるのに、目の前のことすら満足にこなせていない。

そのわりに、要らんところにエネルギーや時間を費やしている。。

邪念は四万十川に洗い流してきました。

明日から…という急変はできないけれど、

30分早起きするくらいの小さなやる気を出してみようと思いました。

トップの写真は、松野町特産の天然うなぎ。

東京ではありえん価格でいただきました。

養殖もおいしいですよ。

姫野々城へ

憧れの姫野々城をご案内いただきましたよ。

ひゃっほーう!!いい城だな!

久礼田城では土佐にもこんな横堀があるんだな、と感心し、

中村城の慶長期の石垣ではあれこれ談義を。

高知県埋蔵文化センター所長の松田さんに1日ご一緒いただき、

長曽我部の城、土佐の城について

あれこれ学び考えられて充実の1日でした。

写真は四万十川。

リバービューのお宿で、温泉入っておいしいもの食べて寝ました。

風がとっても心地よく、日が暮れるまで風に吹かれながら原稿を書きました。

(…ちゃんと仕事もしてますアピール)

高知城取材

暑いぜよ。酒が止まらないぜよ。カツオがうまいぜよ。

雲ひとつない快晴というやつです。

昨日の長曽我部の城ツアーから一変、本日は近世、山内の城を取材。

今年3月にオープンした高知城歴史博物館の3階展望ロビー、

追手門枡形と天守を俯瞰で収められる、新たな撮影スポットになりそう。

ただ、私の身長ではガラスの反射を避けられるところまで手が届きませぬでした…切ないぜよ。

売店で拙著「城めぐり手帖 現存12天守編」を置いてくださっている、

素晴らしい博物館でした。

現存12天守の比較など、城のキホンに関する展示もありイマドキな印象。

幕末の解説もコンパクトでなかなかわかりやすかったです。

観光施設に近く博物館としてはどうなのか、という意見もあるようですが、

観光地である高知城の追手門の目の前という立地で考えると、

遊び心とちょっと好奇心をくすぐる程度が私はいい気がしました。

完成度にこだわるのも大切ですが、つくる側の思いばかりが強くなりがち。

その向こうの世界へ続く、動線をしっかりつくることが大切なのではないでしょうか。

…と偉そうな意見も残して帰ってきました。

月曜日の昼から酔っぱらいで溢れかえっているひろめ市場、サイコーです◎

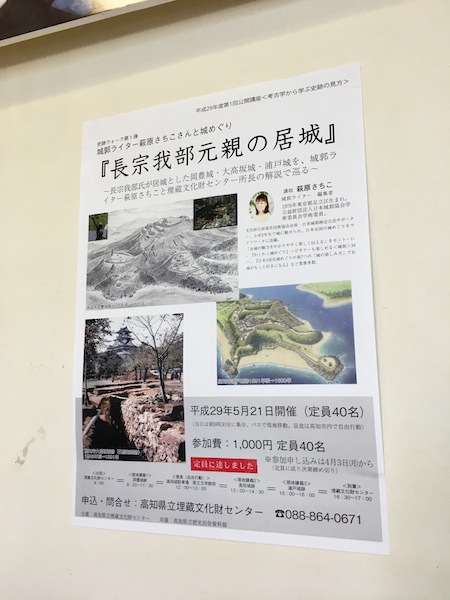

考古学から学ぶ史跡の見方・史跡ウォーク「長宗我部元親の居城」

高知県立埋蔵文化財センター主催、

考古学から学ぶ史跡の見方・史跡ウォーク「長宗我部元親の居城」。

岡豊城・大高坂城(高知城)・浦戸城をめぐる8時間のバスツアーでした。

長宗我部元親の居城である岡豊城、

豊臣政権下での築城となった大高坂城、

完全なる織豊系城郭として築かれた浦戸城。

時期は異なりながら、織田・豊臣政権にそれぞれ関わる個性的な3城。

私からは、築城と改変の背景と意義、

織豊系城郭の導入と移行といったあたりで思うことを、

全国の類似する城の事例も交えつつ、お話させていただきましたぜよ。

大高坂城から浦戸城への移行は、一般的には水害対策ができなかった、とされていますが、

実際には豊臣政権下での強制的な移動だったのではないかと思います。

昨年の米子城フォーラムのときに中井均先生とのトークショーでお話したように、

たとえば小早川隆景が新高山城から三原城へと移行した事例、

吉川広家が月山富田城から米子城へと移行した事例と同様に、

文禄・慶長の役に備えての軍港としての築城だったのではないかと。

水害対策ができなかったことが理由であれば、

その後に入った山内一豊が同じ場所に高知城を築くのもおかしな話ですし。

高知城に戻った理由は…いかんせん、浦戸城は城下町形成には不向きだったのではないでしょうか。

実際、大高坂城から浦戸城への移転時はなかなか家臣団が移住せず大変だったようです。

浦戸城で興味深いのは、天守台。

倭城を訪れたとき、海外出兵先の前線基地であるにもかかわらず

当然のように天守台があることに驚いたのを思い出しました。

案内するにあたり報告書を読んだり、

今回しっかりとその塁線を確認できたことで、私としても新発見が多くありました。

浦戸城は国民宿舎や竜馬記念館が建っていて

もはや城らしきものは何もないザンネンな城、と思われていますが、

ぜんぜんそんなことないですよ。

もう少し整備していただけるといいのになあ…。

実質的な秀吉の命による築城、ということであれば

織豊期の城を考える上でかなり重要になってくるのでしょうし、

長宗我部の城を考えていく上でも重要な城なわけで、

しかも調査結果も遺構もある。もったいないなあ、と思いました。

最近は地元の方々もがんばっていらっしゃるとのことで。

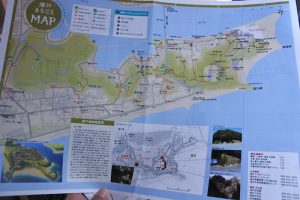

地元の方が作成したという散策MAPがとても秀逸でした。

(岡豊城のMAPといい…高知の方はエディトリアル能力が高い気がします)

とてもわかりやすく、しかしそれなりに詳しい人にも役立って、さじ加減もちょうどよくて。

城ファンとして、まず感謝。

こういう努力が少しずつ身を結び、地域の理解、文化財の保護につながっていくといいなと思います。

構造的には、改めて岡豊城はおもしろいなと思いました。

織田信長の影響が部分的に感じられ、改変が明らか。

近年の先駆的なレーザー測量などで全貌が明らかにもなっていますし、

じっくり見ていくとかなりおもしろい城だなあと改めて感激しました。

長宗我部氏の歴史を知るにも、この城の理解は避けて通れません。

岡豊城はもともと人気ですし、続日本100名城にもなりこれから来城者も増えるはず。

このあたりのおもしろさをたくさんの人に伝えていければと思います。

高知の城は畝状竪堀が多くあり、

関東は横堀文化なのだなあと改めて思いました。

岡豊城もさほど標高が高い訳ではなく、

関東平野の丘陵を利用した城と築城のセオリーは同じでもおかしくないわけですが、

まったく発想が違うのだなと感じました。

ただ、やはり毛利系の城とは畝状竪堀の使い方が違いますね。

岐阜の篠脇城なんかとも、違うなと思いました。

畝状竪堀は昨年の中世城郭研究会のセミナーでもテーマになっていましたが、

完全なる地域性なのか、はたまた共通性があるのかなかなか難しいです。。

畝状竪堀の導入、土佐の城については、

翌日いろいろ考えることになるわけですが…。

知見が広がり、私自身もとても勉強になりました。

なにより、みなさんとお話しながら城を歩けてとても楽しかったです。

ご参加のみなさま、高知県立埋蔵文化財センター所長の松田さん、

センターのみなさま、貴重な機会をありがとうございました。