利神城の思い出

撮影&取材で、3泊4日で播磨へ行ってきました。

うぉー!楽しかったー!!

発売日や内容などの詳細は、開示できるようになったらお知らせしますね。

すげーいいもん書いてやるぞー、と。

うれしかったことは、2時間ほど取材した方に「あなたには5時間かけて話したい」といわれたこと。

ああ、なぜ時間には限りがあるのだろう。。私も聞きたかったよー。

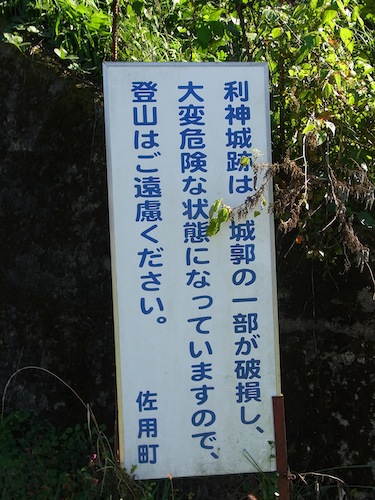

ショックだったことは、利神城が入山禁止だったこと(こちらはプライベート)。

時間をやりくりして、車をぶっ飛ばして行ったのにー。

いや、数年前から入山禁止だという情報がなくもなかったのですが。

こちら利神城。

頂上に、天守台らしき石垣が丸見え!

これだけの山城でありながら、近世城郭ということではありませんか。

「利神城」の看板の脇にも、立派な石垣がチラ見え。

ほかの登城口からだったら登れたのかなあ。。

そうそう、利神城の麓で、仕方なしに土塁と石垣を遠巻きに見ていたとき、

ふと視線を感じると思ったら、鹿さんがいました。

襲ってくる気配も逃げる気配もなく、しばし見つめ合ってしまいました。

「のどかな田舎町ゆえ、人慣れしているのかなあ」と思ったら、道の駅にこんなノボリが・・・!

つぶらな瞳のかわいいあの子も、ミンチにされて、じゃがいもに練り込まれて、

油でカラッと揚げられちゃうのね。シュールだー。

城メグリスト

祝・結婚

10代の頃から大〜好きな、直之にーさんの結婚パーティーでした。

久々にお着物を着てみました。

結婚パーティーとはいえ、カジュアルな会だったので、小紋に名古屋帯です。

最近叔母から譲り受けて、仕立て直してもらったもの。気に入ってます。

本人のイメージは京風美人ですが、他人の評価はまさかの町娘。

今日も相変わらずゆるゆるぐだぐだでしたが、そんななおが大好き。

キレイでかわいくて、気立てがよくて、ステキな奥さまだね。

見ているだけで、私も幸せです。ほんと、おめでと!

うっすら気づいていたと思うけど、

学生の頃、なおがボトルキープしている酒をいつも1cmくらい残して飲んでいたのは私です。

ごめんね。

それにしても、懐かしい人にたくさん会いました。

変わらない部分に安心しつつ、みんな年相応にちゃんとステップを踏んでいて、相変わらずな自分にやや喝。

そして、せっかくのパーティーだったのに、サッカーの話で盛り上がってしまったことにも反省。

サッカートークは今日じゃなくてよかったな。。

でも、同窓会的な感じで再会できるのもこういう席のいいところですね。

城メグ日記経由で懐かしい顔ぶれを見る人もいそうなので、勝手に写真載せますね。

みなさん、あしからず。

- 日々のできごと l

- 11/10/16/23:59

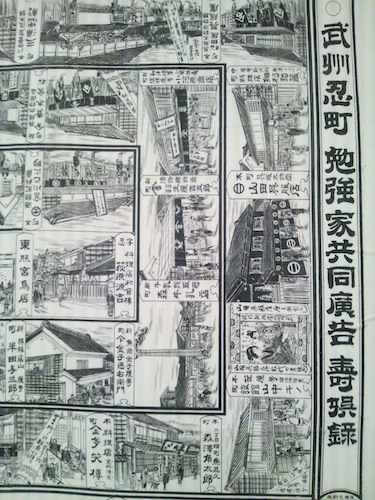

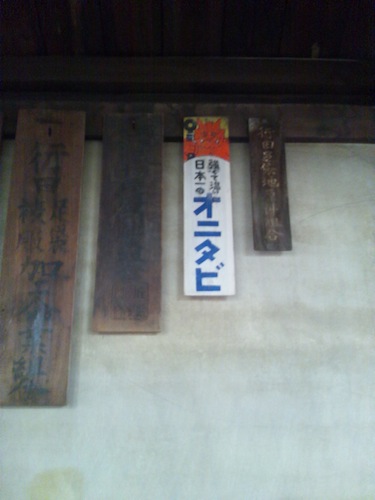

忍城とレトロ探訪

今秋映画が公開される、忍城が舞台のベストセラー小説「のぼうの城」。

その舞台・埼玉県の行田市で近代化遺産や生活文化について学ぶモニターツアーに参加してきました。

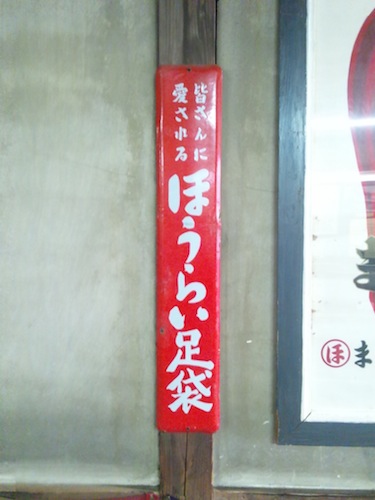

綿が豊富にとれる行田は、足袋の里。

全盛期には数百の足袋屋が軒を連ね、全国のシェア8割を誇ったそうです。

文献をひも解いていくと、どうやら江戸時代後期からすでに盛んだったらしい。

利根川と荒川に挟まれ、かつ街道に沿ったこともあって、栄えたんですね。

いまだ、行田の足袋というと、常用者からは一目置かれるのだとか。

足袋は1人の職人が全行程を通してつくるのではなく、分業制。ミシンも部位ごとに違います。

重厚な断裁機、かかと部分を丸く縫い合わせるミシン、仕上げの調整。

職人さんの手にかかると、魔法のように足の形になっていく。

つま先を縫う<つま縫い>専用のミシンが、これまたすごい!

今のミシンと違って、縫いはじめがハンドルというのがいいですね。

かつては<つま縫い>専門の女工さんもいたそうです。

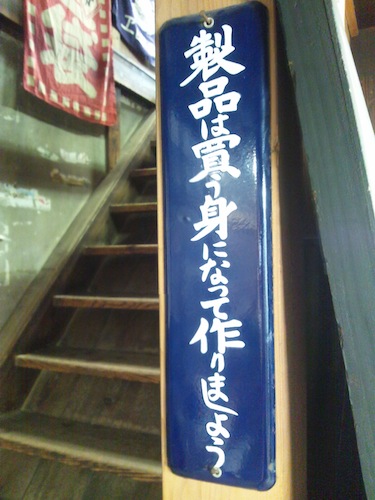

かつての工場を改装した見学館。

ぼーんぼーんと音が鳴る壁掛け時計、ミシンのペダル、消火器、本棚、ハンコ、棚。

ゴツゴツ木のそろばん、細かいものにいちいち味があって、興味津々。

壁の標語「買う人の身になってつくりましょう」に、仕事の原点を垣間見ました。

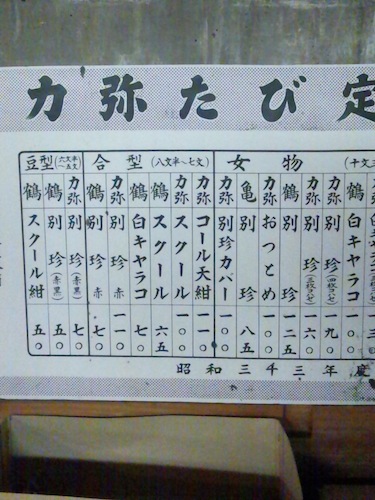

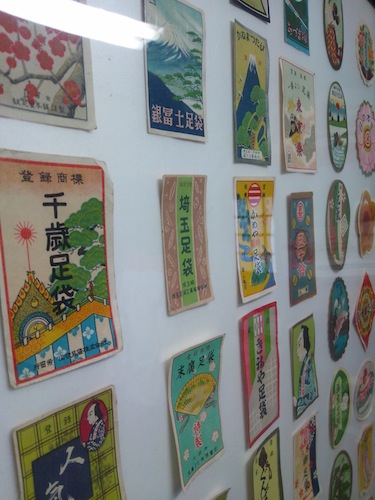

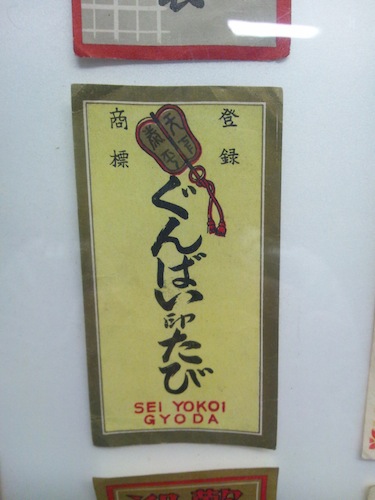

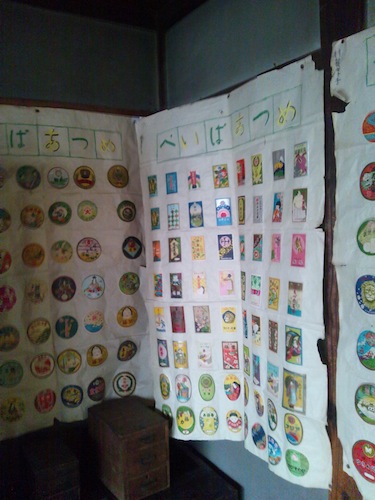

ハマってしまったのが、製品化した足袋についてくる、このラベル。

なんて遊び心があるんだ!

壁一面に貼られたコレクションを、舐めるように見る私。

「ランダムに写真を撮ると、自分好みものばかりになりそう」と思いながら撮りましたが、まさにその通りになりました。

こういうの、人の好みが出ますね。

昭和初期の印刷インキの色も好き。大量生産でなかったころのよさですね。

休憩室も、いい感じ。

めんこのように、足袋のラベルを模造誌に貼付けてコレクションしているんですね。かわいい!

窓枠や鍵穴もステキです。

****************************************************************

街あるきタイムは、城あるきタイム。

なぜ、この場所のこの道がこんなに細いのかとか、ここは門跡だったんだな、とか

知らず知らずに城下のがわかってしまうのが城好きの性。

このあたりは区画整理されてないんだなーとか、

城の正面玄関へ続くメインストリートだなーととか。

おそらく一般の方にはただの道が、城好きにとっては発見の小径です。

忍城内の残存物は、土塁と数えるほどの石材などですが、

建物がないからといって、見どころがないというわけではない。

城下の繁栄を見れば、城の姿が見えるというものです。

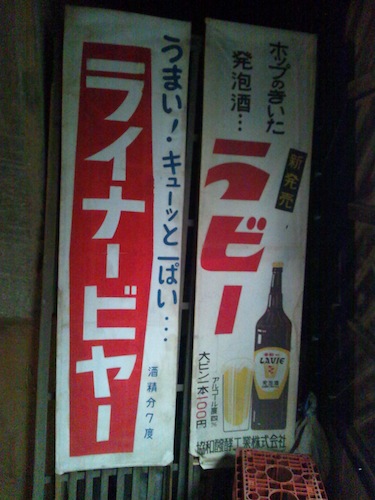

キャッチーな広告、石づくりの蔵、洋風屋根の写真館。

明治、大正、昭和のレトロデザイン探訪でした。

****************************************************************

今回のツアー参加は、

久々に再開を企画している私主催のオリジナルお城ツアー「城メグツアー」の下見だったわけですが、

主催側、参加側のいろいろが学べて、一挙両得。

帰宅後、ほろ酔いで書き出したりした1日でした。

私なら、どういうフレームづくりをするか、エッセンスを入れるかを延々と。

もちろん、もっともっとお城に特化した内容で。

それから、ものごとはテンポが大事なのだと実感。

楽しむにも、学ぶにも、満足度につながるのは心地よさですね。

行田は、MAPをもとに探索したら、楽しさがアップすると思う。

発見って旅の重要なファクターだけど、ゼロからの発見は難しい。宝探しにはヒントが必要。

- お城のこと l

- 11/10/15/23:59

KONO式から学ぶこと

引っ越し&独立のお祝いをたくさんいただいています。

私は本当に<人メグマレニスト>だなあ、と感じる今日この頃。

モノに限らず、言葉ひとつもたからもの。ありがとうございます。

さて、贈りもののひとつ、KONO式名門ドリッパー。

以前使っていたものが割れてしまい…やっぱり好きです、コレ。

希望の<京町家モデル>をいただいて、コーヒータイムが待ち遠しい。

めっぽう朝に弱い私も、ちょっと早起き。いかにも新生活っぽくて、楽しいです。

そんな中、ちょうど雑誌で3代目河野社長の記事を発見。

これがまた、内容もタイムリーでした。

コーヒー器具メーカーとしての軌跡と紆余曲折が綴られていたわけですが、

印象的だったのが、会社を軌道に乗せるために考える中で頭をよぎったという、

「知識とこだわりだけじゃ商売できない」という言葉。

いや、私のようにエンドユーザーありきのクリエイティブワークをしていれば、

そんなことはわかり切っているというか、当たり前のことなのだけれど、

これって初歩的でありつつ深いなあ、と今の私には刺激的でした。

「知識とこだわり“だけじゃ”」ってところが重要で、

いろんな割合が難しいんですよね(きっとこれは、どんな仕事でも)。

とくに、自分の名前で仕事をしていくなら、そして専門分野で勝負するなら、

知識とこだわりは絶対必要。エッセンスだけでは必ずボロが出る。

他人に知識やこだわりをただそのまま押しつけるのではなく、

何が求められているか、どう感じられるのかを常に感じ考えて、

それに応える手段を提供しつつ、かつ自分の目的を達成するための方法を具現化することがプロの仕事。

夢と理想を掲げつつ、地に足をつけて。苦境のときほど、本分をわきまえて。

これって、シンプルなようでいて、かなり難しい。

コーヒーひとつが、その世界の人にとってはものすごく深いように、物事って、真摯に向き合うと底なしですね。

このところ知識を深めることに気持ちが行きがちなので、

頭でっかちにならないようにせねば、と思ったのでした。

- 日々のできごと l

- 11/10/14/09:04

【春風亭昇太と登る鎌刃城址】

【2011 湖北“センゴク”セミナー 現地セミナー 春風亭昇太と登る鎌刃城址】に行ってきました。

前々から行ってみたいと思いつつ、未踏だった鎌刃城。こんなにも魅力のある城だったとは!

鎌刃城については、文献も購入したもののまだ目を通していなかったりもするので、また改めて。

ひとまず、ざっくりとこの日の感想などを書きますね。

芸能界きってのお城好き、昇太師匠。なんと自作(!)の足軽衣装で登場。

さすが、人を楽しませる達人ですね。

この格好で、登ってました。さすが山城マスター。お城へのリスペクトと偏愛を感じます。

鎌刃城は、西は琵琶湖の水運、東は美濃、南は京、さらには越前へ続く北国街道の分岐も近い交通の要衝。

江南の六角氏と江北の京極氏・浅井氏によって争奪戦が繰り返された歴史があります。

つまり鎌刃城は、湖北と湖南の境目だった、この国境の城なのです。

そりゃもう、どっちも欲しかったことでしょう。

東山道番場宿から徒歩1時間。

なぜこんなところに?という場所に突然ある標高384mの山城ですが、

登れば納得、北には京極氏の居城上平寺城、浅井氏の居城小谷城、そして南には佐和山城が丸見えという好立地。

こんなにも絶妙にして奇跡的な立地なのにも関わらず、

登城前は、どの山が鎌刃城なのか、遠巻きに見るとあまりよくわからないから不思議。

しかも、おもしろいほど佐和山城を見下ろせるのにも関わらず、佐和山城からは鎌刃城は見えません。

これは本当にもう、これも含めて鎌刃城のすごさというべきマジック。

堀切。人がいると、大きさと傾斜がわかっていいですね。

コースから逸れて、見に行ってみた大石垣。

思いのほか危険なエリアで、1人で行っていたら、滑って急降下して死んでました。

一緒に行ってくれたマニアの方、助けてくれた地元の方、ありがとうございました。

昇太師匠は<近江お城大使>に任命されました!記念樹?に私も名前を書いてきましたよ。

元滋賀県米原市教育委員会、元長浜城歴史博物館館長で、

NPO法人「城郭遺産による街づくり協議会」理事長、滋賀県立大学教授中井均先生は、

平成10~14年の発掘調査に携わってこられた方なのですが、

その時の成果は貴重なもので、直接お話を聞けて嬉しかったです。

調査から証明された建物の構造や発掘物、推定される廃城の時期をはじめ、

やはり特筆すべきは、主郭虎口の一直線の大規模な石垣と石段。

これは、織田信長が安土城で総石垣の城を初めてつくったという定説を覆すもの。

つまり、安土以前に、安土にこんなにも近い場所で石積みの技術があり、

戦国時代に総石垣の城が存在した、ということです。

穴太積みとは異なる、石と石の間を粘土で埋める工法だというのも興味深い。

織田信長による「破城」という歴史の片鱗も、明らかになっています。

さて、昇太師匠といえば、食事も取らずに1人で大堀切の写真を撮りに行ったりと(マイデジカメ)

ただの山城マニアになっていたのが好感度大でした(笑)

もちろん、人気者ゆえに、写真やトークに応じて大忙しだったのですが、

お城愛を抑えきれなかった瞬間があったようでした。

その様子を微笑ましく見てらした中井先生も微笑ましかったです。

ランチの時間が惜しくて、大石垣に膨大な時間を取られたせいで見逃していた、門周辺へ。

「こんな門跡は初めて見たよー!」と大コーフンでした。

思わず1人でザクザクと裏側まで散策してみました。

昇太師匠がうまい表現をしてらっしゃいましたが、「石垣」ではなく「石張り」ですね。

土塁のまわりに、まるで補強タイルのように石を貼付けていくような。

下山した途端、地元の方に

「ヒルたくさんいたでしょ?大丈夫だった?靴の中入ってない?」と5人から聞かれました。

どうやらこの時期はヒル大発生シーズンらしい…先に言ってよ。。

知らなかったおかげで、果敢に攻められてよかったです。

————————————————————————————————–

午後は、『春風亭昇太のおも城噺』。

こちらは、米原市民の方もたくさん来られてました。

そして、昇太師匠と中井先生のトークショー。これもおもしろかった!

昇太師匠の城の“個性”を見る、という独自の楽しみ方を語る姿に共感しつつ、

どうすれば城のよさを伝えられるか、継承できると思うか、みたいなお話は

私も大いに興味がある部分だったので、考えさせられたりもしたり。

————————————————————————————————–

と、イベントはここまでだったのですが、ご厚意で、昇太師匠の歓迎会にも参加させていただきました。

泉市長をはじめとした米原市のみなさま、伊吹薬草の郷文化センター副館長、伊吹山文化資料館長の谷口さま、

安土考古博物館の大沼副館長、佐和山城研究会の田附さま。

文化財や地域と密に携わり、日々継承と発展に尽力されている方々とのお話は、

どれも興味深く、勉強になることばかりでした。

今まで知らなかった近江の魅力にも、たくさん出会えましたし。

本当に貴重なお時間をいただきました。ありがとうございました。

谷口経済環境部長さま、囲炉裏の宿へのツアー、ぜひ実現いたします!

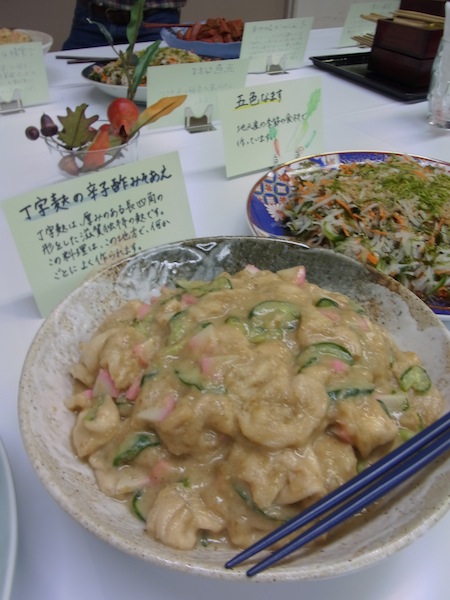

そして感激といえば、この湖北グルメ。

西番場ふるさと味の会のみなさまがつくってくださった郷土料理の数々です。

味の会は、ふるさとの味の伝承と開発を目的に、年齢を超えた触れ合いや地域の活性化に貢献されているそうです。

どれだけ心のこもったお料理だったかは、写真を見ればわかりますよね。

調理室の使用開始時間が13時になっていたので、半日かけて準備してくださったのだと思います。

なによりもうれしいのは、こういうおもてなしの心ですね。

どんなに高いお店に連れていかれるより、私はこちらのほうがうれしい。

湖北にはおいしくて珍しいものがいっぱい。東京では、あんまり知られてないんですよね。もったいない。

左から/

○長浜の郷土料理「焼き鯖そうめん」。

焼き鯖を甘辛く炊き込んだだし汁で、そうめんを煮込んだもの。私の大好物です。

○滋賀グルメの代名詞「鮒寿司」。

素面ではとても食べられませんが、日本酒のアテにはたまらない。

ちなみに素材の質や製造法によって味も値段もピンキリだそう。こちら高級品!

○1200年超の歴史を誇る「丁字麩の辛子酢みそ和え」。

加賀の治部煮に入っているような生麩とも、仙台麩(油麩)ともひと味違う、

もちもち食感となめらかさ。

私の中でKING OFお麩かもしれません。

○近江八幡発祥「赤こんにゃく」。

派手好きな信長にちなんだ色だとか。なにげに、意外とおいしい。

○琵琶湖生まれの「ビワマスフライ」。

琵琶湖にしか生息しないマス。味が濃くて、甘くて、脂ノリノリ。

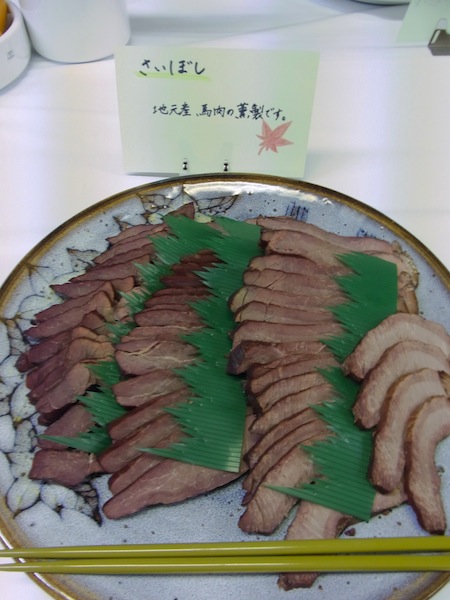

○地元産馬肉の薫製「さいぼし」。

○関東の私からすると関西の味「豆腐の田楽」。

○地元産大根のとのハーモニーがたまらん「合鴨ロース」。

などなど。

そして、近江お城めぐりの新名物(?)、石垣団子。ネーミングがすばらしい!

滋賀のおいしい地酒もたくさんいただきました。

泉市長はじめ、米原市のみなさまが次々にいらしてお酌してくださいました。

みなさん間違いなく偉い方々なのでしょうが、気さくで楽しく、愛がある。

そして、2人以上になると芸人のよう(笑)いたるところで<米原漫才>が繰り広げられていました。

昇太師匠と。とてもやさしく楽しい方でした。

中井先生はお城界では有名な先生ですが、気さくでお話もおもしろく、

とってもステキな方で、すっかりファンになりました。

「僕も城メグリストになりたいなあ!」と言ってくださってうれしかったな。

ご紹介などもしてくださって。人がお好きなんでしょうね。

米原市の方にノセられて、恐れ多くも握手ショットも。中井先生、失礼しました!

近江のお城と近江の国がさらに大好きになった、夢のような1日でした。

城メグリスト

- お城のこと l

- 11/10/02/23:59

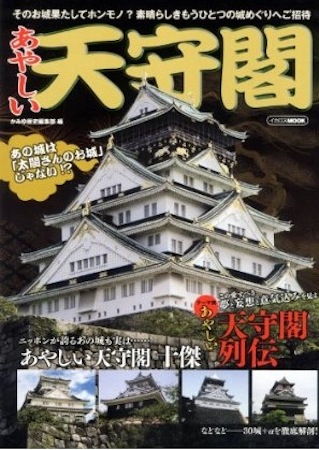

【WORK】イカロス出版「あやしい天守閣」

イカロス出版さんから2011年9月28日に発売された

【あやしい天守閣】に執筆させていただきました!

想像、妄想、偏愛、地域の切実な諸事情などなど、

いろんな理由で残念なことになっている、全国のイカサマなお城たち。

そんなあやし〜い部分に迫り、時折ぶった切っている、

ちょっとシュールでおもしろいお城本になってます。

全国の書店、ネットショップで発売中。

ぜひご覧ください♪

城メグリスト

- お仕事のこと l

- 11/10/01/20:47

おひさま

NHKの連続テレビ小説「おひさま」が終わってしまいました。

何度、朝から泣いたことか…(笑)

お手本にしたい言動がたくさんあったドラマでもありました。

戦後はほのぼのとしていて、とにかく日向子がかわいかったなー。

ドラマチックな悲劇でもサクセスストーリーでもないけれど、

人や物や時間、身のまわりのすべてにちゃんと向き合って、

太陽のように上を向き、つつましくしなやかに生きて行く姿は、見ていてすがすがしかった。

陽子さんみたいに、今という時を大切にして、人を愛して、

ちっちゃな幸せを見つけて生きていけたら幸せだなあ、と思います。

ちなみに。

実直で心やさしく、無口だけど言うときは言う、

親孝行で子煩悩で家族思いのかずさんは理想的な夫なのでしょうが、

私はそこをあえて、しげ兄ちゃん派でした。

あのひねくれているけど芯が強くて、不器用だけど懐が深い感じがたまりません。

育子さんと結婚してくれてうれしかったー。おめでとう、しげ兄ちゃん!

城メグリスト

- 日々のできごと l

- 11/10/01/12:00

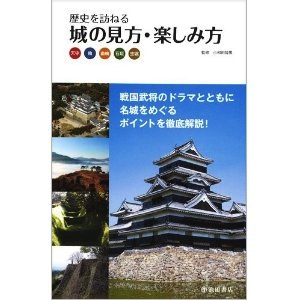

【WORK】池田書店「歴史を訪ねる 城の見方・楽しみ方」

池田書店さんから2011年9月14日に発売された

【歴史を訪ねる 城の見方・楽しみ方】、執筆させていただきました!

全224ページ、なかなか充実のお城本です。

歴史好き&城好きなら知っているであろう、

大河ドラマ「江」の時代考証も担当されている小和田哲男先生の監修です。

お城めぐりしてみたいな、どんなお城があるのかな、という方にぴったりの

日本全国のお城の辞典、という感じになってます。

日本城郭協会認定の100名城を中心としたベーシックなチョイスで、

すべて小和田先生による見どころポイント付き。

攻防戦、復元技術、歴史など、多角的な解説で読み物としても楽しめ、

アクセス&地図掲載で、城めぐりのバイブルにもおすすめです。

全国の書店、ネットショップで発売中。

ぜひご覧ください♪

城メグリスト

- お仕事のこと l

- 11/09/28/23:59

青森&秋田&山形へ城めぐり

取材も兼ねて、青森、秋田、山形の城へ行ってきました。

弘前城築城400年祭 平成23年度建造物・宝物特別拝観事業として9/23~25の3日間だけ特別公開された、

弘前城の辰巳櫓・ 東内門(ともに重要文化財)へも。

一般客が5~6ローテーションする間、櫓内に居座りくまなくチェック。

学芸員さんのお話もたくさん聞け、なかなか充実の時間でした。

そのほか、久保田城、秋田城、横手城、山形城、長谷堂城、上山城、米沢城と南下。

私的感想&レポは、時間ができたら改めて。(・・・といって、いろいろ溜まる。。。)

今回は、久保田城の素晴らしさを再認識。

久保田城は遺構としても貴重で、楽しみ方も千差万別。

だけど、あくまで“城好きが楽しめる城”。

事前知識なしにいきなり訪れても確実につまらないし、労力の無駄に近い。

文化財を身近に楽しんでもらうためには、ほんの少しの橋渡しが必要。その役をしたいと改めて感じました。

田んぼ、山、空。大自然のトリコロール。

2時間経っても変わらない、ローカル線車窓の風景を見ながら、いろいろ考えられた旅でもありました。

こういう時間も大事ですね…

弾丸でしたが、バタバタとできる限り地のものも堪能。

ハタハタの焼き田楽、おいしかった!

東京で食べるハタハタとは、ふっくら度とうまみが違いますのー。

そして、東北はやっぱり日本酒がうまい!

- お城のこと l

- 11/09/25/23:59

襲撃事件

今朝、歩いていたら、背後からカラスに頭をつかまれました。

実は昨年も、ランニング中に頭を蹴られました。

私は止まり木っぽいのか?

バカにされているのか。はたまた、愛されているのか。

まさか、私の頭は残飯臭がするのか?私はすでに生ゴミなのか?

カラスの生態について調べてみたところ、

低空飛行で背後から迫り、蹴ったりするのは、典型的な威嚇行為らしいです。

攻撃される覚えはないんですが、なぜ敵意を持たれてしまったのでしょうか。

「巣づくりの材料に好適な髪なのでは?」との意見も。

たしかに、小枝などを巣づくりの材料にするようなので、

私の髪の色や質が小枝と認識されたのかもしれません…。

が、昨年のランニング時はキャップをかぶっていたなあ、とも思ってみたり。

「巣の子供を襲う、敵カラスと間違われたんだよ。ツヤツヤの黒髪だってことだよ」

とも言われましたが、

私はツヤツヤの黒髪ではありません。カラーリングしてますし、そもそも地毛が茶色いです。

そして、今朝襲撃されたのは一般道なので、巣には近づいていません。

なぜ、私が標的に…?

カラスって、なにげにものすごい重いんだよー。黒いし。

背後から頭を蹴られると、突然殴打されたくらいの衝撃があります。ホント怖かったー。

カラス怖い、カラス怖い。。

カラスに襲撃されがちで困っている人、

カラスに打ち勝つ方法を知っている人がいたら、紹介してください。

城メグリスト

- 日々のできごと l

- 11/09/16/23:59