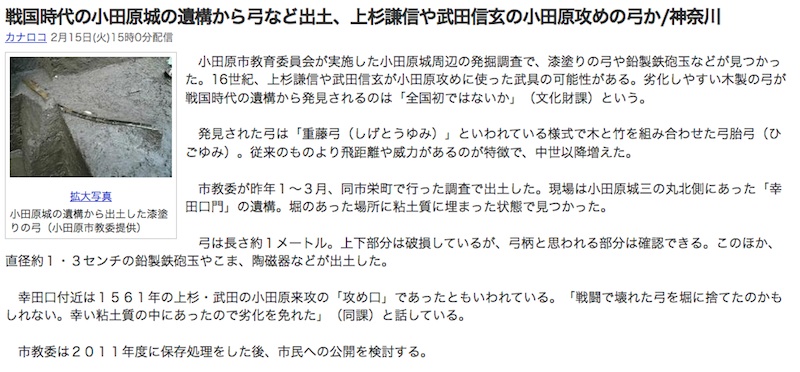

小田原城から弓!

すごいニュースが飛び込んできましたね!

この弓胎弓が使われたのは、文献上は江戸時代だそうなので、

戦国時代の矢が出土したことは、歴史を塗り替えるかもしれない貴重なことです。

「戦国の矢なんて、見つかったところで何の役にも立たないじゃん」と思うかもしれません。

でも、これだけ発展した世の中で、今まで誰も発見できず、解明できなかったことが

今、突然ふらりと姿を見せるなんて、まるで宇宙人の到来のようでなんだかワクワクしませんか?

お城はミステリーの現場、そしてタイムカプセルでもあります。

これからも、数百年眠っていた事実がひょいと顔を出すかもしれませんよ。

小田原城は復元天守閣ですから、天守閣そのものには歴史的価値はありませんが、

城郭には歴史的ストーリーが数多くあり、遺構も残る、歩きがいのあるお城です。

おいしいものもあって、日帰りにもちょうどいい距離。

春夏あたり、城メグツアーで訪れたいですね。

やりたいこといっぱい・・・むくむく。

城メグリスト

- 日々のできごと l

- 11/02/15/21:58

徹子の部屋

今日の徹子の部屋、最近なんだか魅力的な伊勢谷友介がゲストだったんですが。

天才肌でアーティスティックな人だけに、ストイックで尖っている感じの人なのかな〜、と

20代の頃は勝手なイメージを持っていたんですが、

地に足が着いた発言の連続で、めちゃめちゃカッコいいではないですか!

自分がどう感じるか、どう考えるか、というスタンスでものごとを判断できるんですね。

徹子のムチャ振りにも、完璧なまでの的確&さわやかな返答(笑)!!

好感度アップです。

徹子の部屋は伊勢谷友介と同い年の34歳だそうなんです(私も同い年!)。

「好奇心って意外となくならないのよね」とサラっと言った徹子もカッコよすぎでした。

…って、わざわざブログで書くことでもありませんが。平日のテレビもなかなかおもしろいもんですね。

城メグリスト

- 日々のできごと l

- 11/02/14/14:18

あべ一座

一昨年NHKで放送された、クドカン構成・演出の「あべ一座」の映像。

このあべ一座の劇団員は公募をしていて、

「阿部」「安部」「安倍」など名前が「あべ」の人、旧姓「あべさん」、「安倍川餅」を売っている人、

さらに「阿部サダヲ」にそっくりな人や、「あべ風」な人までOKで、

人気グループ「ABBA(アバ)」が大好きという人も、自薦他薦不問で応募可能

という条件だったので、私もどうにか入団できないものかと頭をひねったものでした。

阿部サダヲのファンというのはあまりにたくさんいそうなので、<麻布十番あべちゃんが大好き>というのを発案。

あべちゃんファンというだけでは安直なので、

<麻布十番あべちゃんでバイトしている人>というのを思いついて、本気でバイトしようかと考えたほどでした。

結局諦めてしまったのだけれど、劇団員のみなさんの肩書きを見ると、

<母親の旧姓が阿部>とか<阿部サダヲに1年で3回会ったことがある>という方もいるではありませんか!

<麻布十番あべちゃんでバイトしている人>は絶対イケたと思うと、後悔がつのるばかりです。

観覧すら行けなかったのですが、このオープニングのほか、

ABEXILEのパフォーマンス、ドラマ「あべない刑事」などあべづくしだったようで。

ショーのラストは阿部B&クドカン作「We アベ the World」の合唱だったそうです(笑)

このオープニング、NHK阿部アナがなにげにおもしろい。「阿部に生まれて、本当によかった!」(笑)

そして、この仕事を受けた阿部ちゃんの好感度がアップ。器デカいな!

城メグリスト

- 日々のできごと l

- 11/02/07/23:40

おめでとうマッチ

新卒で就職した会社の、同期の結婚パーティーへ。

子連れ結婚式はにぎにぎしくて、仲良し家族の日々の幸せな空気が伝わってきました。

「おむつ替えスペースもあるので、お子様もどうぞ」というお子様連れの列席者にはうれしいスタンスで、

チビっ子たちが走り叫びまわる、目にも楽しいファミリーパーティーでした。

ちっちゃい子がおめかししているのって、かなりかわいい。

マッチくん、おめでとう!

スピーチのコメント、男らしくてかっこよかったぞ。

ハッピーオーラがあふれすぎて、私まで幸せ気分になっちゃったではないですか。

幸せのおすそわけ、ありがとう。

パーティーの後は、センパイたちと改めて乾杯。

お世話になった頃は社会人としても人間としても未熟すぎて

「あの頃の私のことは忘れてください!今は(多少)成長したんですから〜!」と言い訳したくなりますが、

10年前となんら変わっていないようです。いい意味で。

なんにせよ、10年経ってもかわいがってくれる上司やセンパイがいるのは本当に幸せなことです。

人に恵まれているのが自慢の人生。人メグマレニストです。

城メグリスト

- 日々のできごと l

- 11/02/06/23:59

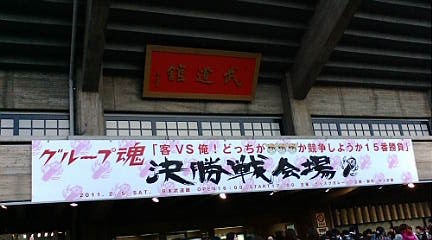

グループ魂in日本武道館

愛してやまないグループ魂の15周年記念 LIVEツアー最終日

【客VS俺!どっちがスケベか競争しようか15番勝負 決勝戦】に参戦してきました。

こんなパンクコントバンドが、ロックの聖地・日本武道館とは(笑)!

デビュー15周年にふさわしい、集大成のようなライブでした。

久しぶりにお腹の底から笑いました〜!くだらなさも、極めれば一流ですね。

地に足をつけて、人がやらないことを続けられるってすばらしい。

力の抜け具合とか、でもちゃんと芯が通っているところとか、ちゃんと笑って泣けるところとか。

全力でくだらなくて、人間らしいパワーにあふれているところが、私は大好きなのです。

もう、石鹸ってばー、思わずもらい泣きしちゃったではないですかっ。

「会社で学校で、「グループ魂のファンです!」と胸を張って言えるようなバンドに・・・はなりません!」と

暴動さんが言ってくれました。

グループ魂を知らない人は多いと思いますが、いいんです、知らなくて。

これからもこっそり愛し続けます。破壊さん大好き♪

<欧陽菲菲>という横山剣とコラボしたイカした曲があるのです。一流の人は心が広いですね。

城メグリスト

- 日々のできごと l

- 11/02/05/23:59

城めぐり、おやつは3ユーロまで

先日のライブ会場で購入したザッハトルテのCD。

明日から広島を拠点に岩国、萩と城メグってきますが、

半日しまなみ街道をドライブする予定なので、そのときにでもBGMとして楽しみたいと思います。

といっても、目指すは、因島の村上水軍城。

かつて瀬戸内海で活躍した村上水軍(要するに海賊)の居城です。

さらに大島の村上水軍博物館、時間が許せば大三島の甘崎城まで。

おいしそうな“いよかんソフト”よりも、村上水軍が気になる今日この頃なのです。

ヨーロピアンな調べと、村上水軍・・・一生センスを疑われそうなくらい、マッチしてません(笑)!

どうせなら、動画もはちゃめちゃに季節外れのものにしてみます。

福山城、因島水軍城、三原城、郡山城、猿掛城、広島城、岩国城、萩城あたり、城メグってきます。

城メグリスト

肉のエアーズロック

城メグツアー#4 彦根マラソンツアー → ★ のときにちらりとお会いした、京都在住のKちゃんがお仕事で東京に来たので、お食事会。

Kちゃんは、そもそも私の友達(K氏)の友達(Y子さん)の友達。

「Kちゃんに会えるならK氏がいなくてもいっかー」と単身乗り込んでみたものの、

せいぜい5〜6人かと思っていたら、12人もの団体でびっくりしました!

一体どんな団体なのか謎なまま席につき、誰がどんなつながりなのか、さっぱりわからないまま宴は終了(笑)

でも、広げようとしても結局は同じ人種で集まってしまいがちなので、こういう機会は新鮮で貴重です。壁がないってすばらしい。

私が順応できたのも、初対面の人同士が純粋に同じ時間を楽しく共有できるのも、

きっとY子さんのナチュラルな気遣いと底抜けに明るい人柄のおかげ。とても魅力的だなあと思いました。

Kちゃんは一流ホテルのコンシェルジュなだけあって、華があって、言動が的確でパパッと早い。

スカッとしたトークが印象的ですが、何を言っても品があってステキです。そして、ビールの飲みっぷりが美しい。

再会の約束がすぐに実現したことももちろんだけれど、お店が大木屋2号店ということで、私は密かに超〜盛り上がってました!

Y子さんがずいぶん前から予約してくれたそうで。ありがたや。

カツオのカルパッチョ。「もんじゃ屋なのにカツオかよ!」と思ったけれど、なにげに美味。

お刺身大好き。たまねぎおいしい。シソがいいぞ。

TVなどでも見る名物のリブロースステーキ、通称<肉のエアーズロック>!

食べるときまでお触り厳禁。裏返す頃合いに店員さんが登場、焼けた頃合いに店員さんが再び包丁持参で登場するという段取りです。

にんにくのみ、隅っこでカリカリに育てることができます(やってないけど)。

肉よりがぜん魚派の私ですが、おいしいお肉は大好きです。

Kちゃんともども、かぐわしい肉の匂いだけで、ビールがかなり進みました。

牡蠣&帆立とネギのバター炒め。こちらも、指示があるまで決して裏返してはなりません。

ダメと言われなかったら、ここまでこんがりするまでに5〜6回は無意味にひっくり返してしまいそうです。

ちなみに、店員さんの見張り能力はなかなかハイレベルなので侮るなかれ。

おいしいお肉は好きですが、海鮮のほうがもっと好きです。

メンチ。斬新な発想にうっすら感動。肉汁がなじんだしなしなキャベツがうまし。

ビッグもんじゃ。大人ひとりの座席分を要するボウルのジャイアントさが笑えます。

土手をつくらず、焼くだけのもんじゃ。

メンチのキャベツで土手をつくるのに、もんじゃで土手をつくらないとは!

本店の大正曰く「もんじゃは本来土手をつくらない」そうですが、子供の頃から土手に慣れ親しんでいる私には新感覚。

おいしかったのでこれもアリですけどー。もんじゃというより、焼そばに近いかも。

メニューはコースのみで、これだけ食べて3,500円(ドリンク除く)は安すぎ!

楽しい&おいしい夜でした。

城メグリスト

- 日々のできごと l

- 11/01/26/23:59

ザッハトルテ♪

ヤン・シュヴァンクマイエルナイト Vol.6@青山「月見ル君想フ」へ。

お目当ては、インストバンド・ザッハトルテのライブ♪

城メグツアー#6 彦根ツアーのときに訪れた京都の町家カフェ<さらさ西陣> → ★ 。

銭湯をリノベーションして、マジョルカタイルを敷き詰めた本当にステキな空間なのだけど、

そのカフェをホームとして<月例お食事ライブ>などをしているのがザッハトルテ。

お食事ライブにはなかなか行けないので、東京へ来るこの機会に、というなりゆきです。

ザッハトルテは都丸智栄さん(アコーディオン)、ウェッコさん(ギター)、ヨース毛さん(チェロ)と、

珍しい組み合わせの3人組。

ジャンルも演奏会場もさまざまな独創性あふれる音楽活動をしてらっしゃいます。

音楽以前に、醸し出すゆる〜い感じと、どうしたって感じてしまうおもしろい香りがたまりません。・・・ヨース毛って!

「バレンタインシーズン以外は検索すれば出てきます」とうサイトはこちら → ★

アフラックの【アヒルのワルツ】もザッハトルテみたいです。インストバージョンがステキ!→ ★

ライブを聴いて、すっかりファンになってしまいました。

何がいいって、トークが不必要におもしろい(笑)!

曲の合間には“手品コーナー”があったりと、パフォーマンスも◎!

完全アウェーな今日の会場で手品をやってのけた、ウェッコさんの鉄の心臓っぷりにもホレました。

私は音楽素人な私でもゾクッとするほど、完成度が高いんですが、

今おもしろいことを言ったばかりなのに、何事もなかったように

音楽の世界へ入り込んでいる切り替えの早さとかもナイスです。

何かでここまで人を引きつけられるってスゴイ。

それも、手が届かないキラキラした世界を見せてくれるのではなくて、

今まで知らなかった世界に自然に連れて行ってくれるなんて。

自由な世界って魅力的だけど、自由のほうがず〜と難しいですものね。

たったひとつの楽器で、世界ってどこまでも広がるんだね。

今日ちょっと泣きそうになった曲【私の宝物】(1分くらいからスタート)↓

このPVに写っているのが、京都のカフェ<さらさ西陣>↓

トリオラというデュオのライブも聴きながら、「表現って自由なんだなー」とぼんやり思考。

音楽という手段で表現できるって、いいですね。

表現に携わって行く者としては、考えさせられるものがありました。

ヤン・シュヴァンクマイエルは、チェコの偉大な映像作家。シュールすぎ…。

ほほうと思うところもあったけれど、私にはとくに刺激的ではありませんでした。

城メグリスト

- 日々のできごと l

- 11/01/23/23:59

オリーブde合コン

Tちゃん&めぐちゃんと六本木のスペインバルで新年会。

水嶋ヒロ似のウェイターさん(通称:KAGEROU)、

中村獅童似のウェイターさん(通称:SHIDOU)など、なかなか個性的な方のいるお店でした。

隣の席で、若者が合コンをしてました。

こんなに身近で合コンが繰り広げられるなんて、初めて!・・・ということで、もう気になって仕方ない私たち。

おばさん的言動と自覚しながらも、勝手に見守り、ときに上から目線で品評会。

そのうち6人の間でさまざまなドラマが展開されだしたので、

断片的に聞こえた情報を持ち寄り、オリーブでこそこそシミュレーション。

女子ひとり(通称:KARA)が帰りました。

残された2人の女子の間には、スペースが。ライバル心があるのか、あまり仲がよくないようです。

最終的には歩み寄ってました。よかったね。

宴も酣の勝負タイム。おしゃれアイテム・ダテメガネが登場してました!

そういえばこの前、お仕事をご一緒したイラストレーターさんと飲んだとき、

切り刻んだ箸袋を人物に見立て、人間関係を説明してくれました。

男性はしょうゆで色づけて差別化。

男性、女性、ゲイと3種類の性別が入り乱れる複雑な人間関係でしたが、しょうゆを薄く色づけることでゲイを表現していました。

「色の濃淡で性別を表現するとは、さすがイラストレーターさんだな」と思いました。

楽しかったです、ふふ。

・・・ちゃんとした話もしてますよ。

ふざけるときもきちんとするときも、トーンが一緒なお友達は貴重です。

城メグリスト

- 日々のできごと l

- 11/01/21/23:59

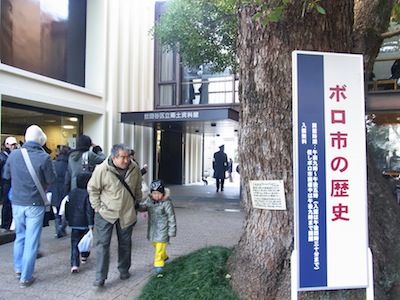

世田谷ボロ市

世田谷ボロ市に行ってきました。

世田谷ボロ市は、今年で433年の歴史を持ち、東京都指定無形民俗文化財にも指定されている伝統行事。

世田谷線上町〜世田谷駅周辺、代官屋敷のあるボロ市通りを中心に、約700店の露店がところ狭しと並びます。

12月15、16日、1月15、16日の4日間、曜日に関わらず毎年4回開催されていますが、

今年の1月は見事に土日に重なり、AM10:00で大盛況のようす。

毎年来場者数は30万人ともいわれますが、今年はもっと多かったかもしれませんね。

この世田谷ボロ市のはじまりは、1578年。

小田原城主北条氏政が、世田谷城主吉良氏朝の城下町である世田谷新宿に開いた楽市です。

楽市の“楽”とは“自由”の意味で、つまり、自由な市。

それまでの独占販売権や非課税権などの規制を緩めて、自由な行商販売を認めました。

当時、世田谷新宿は、江戸と小田原を結ぶ相州街道の宿場町として栄えていましたが、

この楽市によってさらなるにぎわいを見せ、江戸と南関東を結ぶ中間市場として繁栄したと考えられています。

ところが、豊臣秀吉によって北条氏が滅ぼされ、さらに徳川家康の時代になると、衰退の一途をたどります。

世田谷城が廃城になったことで城下町としての存在意義がなくなり、楽市は終わりを迎えるのです。

しかしこの催しは開催され続け、近隣農村のために開催される歳末市に変化したのが、今のボロ市のルーツです。

ボロ市の名前の由来は、この市で安売りされていた草鞋に編み込む“ボロ”。

ボロを編み込むと丈夫になるということで、こぞって買い求めたのだそうです。

ボロのほかにも、農工具や古着、日用品などが売られて、全盛期の出展数は2,000店以上!

昭和の初めには芝居小屋まであり、娯楽の場、親交を深める場でもあったようです。

12月15日に歳の市として催されていたものが、新暦が使われてから1月15日も追加され、

やがて12月15,16日、1月15,16日の両日も開かれるようになったそうです。

ボロ市保存会という会があって、たくさんの方がいらっしゃいました。

文化財が守られているのも、こうした方々のご尽力のおかげですね。おまわりさんもご苦労さまです。

今日は時間がなかったものの、短時間で掘り出し物をゲット!

骨董屋さん出品の漆のお盆。かなり気に入りました。ちょっと漆が剥がれているので、破格に。

私好みの陶器もいっぱいでしたが、それは自粛。

ボロ市名物、代官餅。毎年大行列です。機械を使わず手でついているので、やわらかくてコシがある!

寒い中並ばないと買えませんが、もち米の炊けるにおいがふわ〜と風に乗ってやってきて、これがまたいいんですよねー。

待っている間に味わえるお楽しみです。

臨時の代官餅専用の休憩所も、おもてなしの心が感じられてあたたかい。

かなりボリュームがあるので、どう考えても2人で1パックで十分ですが、からみとあんこの2パックを購入。

からみ、あんこ、きなこの3種、各600円。からみは必食。

地元商店街の出店もあれば、全国からやってきた物産コーナーも充実。屋台のレベルは高いですぞ。

代官餅の名前の由来にもなっている、代官屋敷。こんなところに、実は国の重要文化財があるんですよ。

ここは、3代将軍家光が、1633年に彦根藩主井伊直孝に与えた地。

滅亡した吉良氏の元家臣・大場市之丞が代官に任命され、

以後明治維新までの235年間、大場家が住居兼屋敷として使用したそうです。

白州跡は、罪人を取り調べた場所。

茅葺で寄棟造、建築面積は230㎡。1737年に再建された古い建物です。

隣接する郷土資料館。世田谷の歴史はここで知ることができます。

ボロ市通りから徒歩圏内に世田谷城跡があります。

井伊家ゆかりの豪徳寺、吉田松陰ゆかりの松陰神社も近くにあります。

世田谷ボロ市も含め、城メグツアーとして昨日ご案内する予定だったのですが、急遽中止にさせていただきました。

理由はなんにせよ、一度お受けしておきながらあるまじき行為です。本当に申し訳ありませんでした。

今回初めて参加希望をしてくださった方もいて、心苦しく思っています。

あたたかくなったら、お散歩ツアーしましょう。

また企画しますので、ぜひご参加くださいませ。

城メグリスト