江戸城外堀跡溜池櫓台

一昨日のお話。虎ノ門でお打ち合わせを、ということに。

「江戸城外堀跡溜池櫓台で待ち合わせしましょう」と言われ、テンションが上がる私!

一方、場所がすんなり通じて喜んでくれている風な先方(笑)!

こんなところで待ち合わせする人は誰もいなく、久々なのにすぐ会えました(笑)

で、お会いして早々にしばらく江戸城の石垣談義に華が咲く(笑)

都外の文化財担当の方だったので、

地域ごとの文化財保護の違いや行政のお仕事のお話なども少しうかがえて、

なるほどと興味深く聞き入ってしまいました。

なにか大きなことができるわけでもなくヘンな使命感があるわけでもないですが、

城ファンとして、都民としてもできることはあるなあと胸の奥底の一部をじんと熱くした次第です。

東京はビルや道路で遺稿など破壊され尽くされているように思えますが、

実はそうでもなく、部分的ではありながら意外と保護されているのも特徴。

人口が多く予算があるせいか、町を歩いていても、

よくよく見ていると案内板や説明コーナーは地方に比べて充実しているんです。

江戸城外堀跡溜池櫓台だって、実は国指定史跡なのよ。

(江戸城外堀の隅櫓はほかに筋違橋門と浅草橋門だけにあり、

現存するのはこの溜池櫓台の石垣だけです)

虎ノ門駅構内にも立派な説明パネル付きのガラス張り展示スペースがあるし、文部科学省新庁舎連絡通路内にも

これまた説明パネルを設置した、わざわざ半地下状の通路にした展示スペースがある(さすが文科省)。

よくよく見たら石垣には矢筈の刻印がたくさんあったりして、それだけでもけっこうな遺構と思います。

こちら文科省の石垣見学専用?コンコース。

ほか、国立教育会館があった場所にも少し残っています。

ここで強調しておきたいのは、断片的に残っている遺構に一喜一憂しているのではない、ということ。

貴重だから部分的に保護すべきだとかその希少性に注目してほしいとかではなくて、

重要なのは、これらを辿っていくと、外堀通りに破壊されながらも外堀のラインがうっすら見えてくる、ということ。

つまり、現在でもかつての東京が息づいていることに意識を傾けて知ることが大切なんじゃないかと思います。

時代は流れていくものだから都市化がダメとはいわないけれど、

こういった姿に意識を向けようという気持ちと理解が少しでもあれば、

いくら便利だからといってむやみに道路はつくったり安易に電車を通すという発想にはいたらないはずだと思うのです。

虎ノ門駅の11番出口のエスカレーターの壁面、

よく見ると外堀の堀底と水面を壁面のタイルの色で示してくれてます。

壁のデザインと見せかけてこういう活用はいいですよね。

しかし、これに気づく人はほぼ皆無。写真を撮っている私を不審な目で見る人率95%(笑)

興味を持てとはいわないけれど、なんだかもったいないなあと思いました。

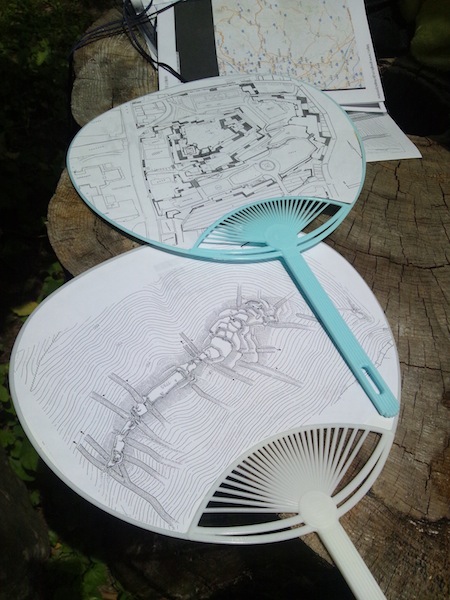

第2回青空会議〜笑撃の縄張うちわ〜

第2回青空会議!

「城の企画は城で話そう」ということで、西股総生先生と山城へGO!

西股さんは縄張図(お城の平面図)も書かれる研究者の大先生なのですが、

登城前に「暑いからこれどうぞ」と渡されたのが…オリジナル縄張図うちわ!!!笑撃的すぎる(爆)!!

※縄張図とは、いわばお城の地図で、私たち城ファンはこの平面図を片手に山に入り、遺稿を探したり居場所を確認したりします

涼しい!縄張図がすぐ見られる!!即座に書き込みもOK!!!

特許を取るようにオススメしておきました。

次回の城フェスの見学ツアーはこれが参加賞になるかもしれません(笑)

いい城でした。

西股先生に勝手な見解を聞いていただき談義しながらまわれるなんて、なんという贅沢!

見よ、私のはしゃぎっぷりon土塁!御大に写真を撮らせる図々しさ!

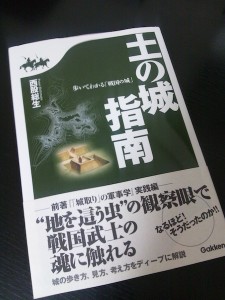

そんなユーモアのある西股さんの新著『土の城指南』(学研パブリッシング)が明日発売です。

先日ご恵贈いただき、2回目読んでます。

(レベルや立場の違いは百も承知ですが、そういう意味ではなく)同業者としては打ちのめされる筆力です。

山城ファン必読。

一応同業者なので、図々しく(酔っぱらって)いろいろお話を聞いていただいたりしてます。

ありがたいことです。本当に、人に恵まれております。

- お城のこと l

- 14/06/17/22:20

【WORK】連載『萩原さちこの「名城に学ぶ」』第13回

Bizコンパス連載「萩原さちこの「名城に学ぶ」」、

第13回は「鶴ヶ城(会津若松城)/赤瓦が美しい東北一の名城」でございます → ★

3年前に赤瓦に葺き替えられましたが、その中に私の直筆署名入りの瓦が1枚あります。

そして取り外された黒瓦が1枚自宅にあります。

…という話は書いていません。

- お仕事のこと l

- 14/06/16/23:59

【WORK】歴史人2014年7月号

今月号の特集は「大江戸 武士の暮らし図鑑」。

私は「幕府の役人職制と仕事の実態」を書かせていただきました。8ページ。

老中、若年寄、目付、側用人etc、

いったいどんな仕事をしているのか、大目付と目付はどう違うのか、など。

それにしても、奥深き徳川幕府!

どんな大企業より膨大な組織です。

江戸城のことをもっと勉強したい今日この頃。

江戸の文化、徳川将軍家、徳川幕府についても少しずつ学びたいです。

歴史人で書かせていただいたのは初めてでした。

とてもうれしかったです。

城以外ということで不勉強な部分もあり…

編集さんにはお手数をおかけしてしまったかもしれませんが、

とても楽しく書かせていただきました。

————————————–

歴史人 2014年7月号

KKベストセラーズ

2014年6月12日(木)発売

————————————–

- お仕事のこと l

- 14/06/13/23:59

【WORK】完全保存版 徳川家のすべて

24ページほど書かせていただきました。

江戸の開発と発展、江戸城の変遷をはじめ

徳川将軍の暮らしや大奥の実態、

日光東照宮、寛永寺、増上寺のことなど

徳川幕府を学ぶのにぴったり!

読みものも多くてなかなか充実な1冊になっています。

————————————–

完全保存版 徳川家のすべて

宝島社

2014年6月12日(木)発売

————————————–

- お仕事のこと l

- 14/06/12/23:59

特別展「軍師官兵衛」&関連講座

江戸東京博物館で、2014年NHK大河ドラマ特別展「軍師官兵衛」、そして

えどはくカルチャー 展覧会関連講座(全3回)が催されています。

展覧会関連講座

ーーーーーーーーーーーーーーー

①秀吉の中国攻めと官兵衛の活躍

太田浩司先生(長浜市長浜城歴史博物館副館長)

②黒田官兵衛の出自

渡邊大門先生(歴史研究家)

③豊臣政権と小田原合戦

齋藤慎一先生(江戸東京博物館学芸員)

ーーーーーーーーーーーーーーー

まず、先週は太田浩司先生が長浜からいらっしゃるというので勇んでゴー。

とてもおもしろかったー!

古文書が読めない素人な私にはものすごい書状もほぼ暗号にしか見えませんが、

こうして解説してくださると、その世界にぐいぐい引き込まれます。

読み解けずとも、自分でなにかを感じたくなるものですね。

こういったものを読み解けたり、ほかの古文書と比較できたりすると

歴史の混沌としたところが浮かび上がってくるのだなあ、と

講演を聞きながらわくわくしました。

長浜と官兵衛の関わりや地元ならではのお話はもちろん、

黒田氏家臣連署起請文のお話などは、こういう場でないとなかなか聞けないので興味深かったです。

つい最近まで「重要そうな書類なのに裏紙を使っているのか?

はたまた文字と一緒に絵も描くのか?」などと思っていた無知な私ですが(笑)、

誓約に背けば神仏の罰を受ける、という意味で護符を料紙とするのですよね。

展示されている起請文のひとつは

石清水八幡宮で発行された牛玉宝印が版刻された料紙の裏を使っているそうで、

それからまた別のものは、

地蔵菩薩・不動明王・毘沙門天を配した木版刷りの護符を3枚貼り継いだものなのだそう。

そういうとことに気をつけて展示をじっくり見てみるといいですよ、と。

なぜ複数の起請文があるのか?というところは

タイムアウトで聞けなかった…気になります。。。

それから、今回展示されている秀吉直筆の書状について、

字の特徴のお話などもふむふむとメモ。

素人には言葉の端々に隠された思いみたいなものは読み取れないけれど、

文章には人となりが出るもので、それは書状も同じなのだろうから、

それができるようになると楽しいのだろうなあ、と思いました。

そして昨日は、渡邉大門先生のご講演。

渡邉先生のご著書は執筆の際にも参考にさせて頂いていたので

その中で疑問に思っていたことなども詳しく聞けたのがよかったです。

ご講演を聞くのは久しぶりでしたが、

お話のテンポがよく言葉もやわらかいので、やっぱり聞きやすかったです。

で、ご講演の後は展覧会へ。

…閉館まで時間を捧げてしまった(笑)

太田先生のお話を思い出しながら、

起請文をじーーっと見て、秀吉や官兵衛の筆跡に注目。

小田原攻めの宣戦布告書が異常に長くて、文面から秀吉のねちっこい一面と戦略を垣間見たり。

「圧切長谷部」はいませんでしが、

同じく国宝の太刀「日光一文字」がいて、心躍りました。法螺貝もいた(笑)

小田原攻めの開城シーン、大河ドラマではクライマックスっぽいので

どんなふうに描かれるか楽しみです。

昨年(一昨年?)発見された

賤ヶ岳合戦に官兵衛が参戦していたことが明らかになった秀吉の書状も。

長浜城歴史博物館まで見に行きたかったけれど行けなかったのでうれしかった!

お隣には、秀吉の大坂城築城石持淀書もありこちらも感動。

城好きとしては、三木合戦図に釘付け。部分ごとに図解してあって、物語みたいで楽しめます。

江戸時代に書かれたものなので、三木城には立派な五重の天守が(笑)!

ということは、江戸時代の人もお城=天守、と思っているということですね。

それから、中井均先生の論文にあった通り、

朝鮮出兵時の秀吉の書状に「機張」は「くちやん」と書かれていた。

それくらいは、私でも解読可能(笑)!うれしかったです。

ひとつ疑問が残ったのは、

九州攻めの際の官兵衛と小早川隆景の連名の書状。

なぜ、官兵衛のほうが署名が先なんでしょう?

(起請文も順番になにか規則や法則があるのか気になった)

格でいうと、小早川隆景のほうが上だし、年も上。

そういう順番のルールってなにかあるのでしょうか。。

単純に、内容として官兵衛メインだからなのかしら。

今度どなたか先生にお会いしたら聞いてみよう。

- 日々のできごと l

- 14/06/11/23:50

イキウメ「関数ドミノ」再演

ひさびさの観劇!

大好きな、劇団イキウメ。

5年ぶりの再演「関数ドミノ」、やっぱりこれは傑作です。

今回もずっと、人間の欲望について考えさせられました。

終始、自分の卑しい部分にやんわり問いかけをされているような、

痛いところをつかれているような、深く考えさせられるものがありました。

ファンタスティックで混沌としながら、ロジカル。

たったひと言のセリフに心をえぐられるような、無気味な臨場感があります。

不治の病とわかっている人に生きたいと言われたとき、「助けたい」と思うのは本心か良心か。

願いを叶えられる能力を自覚したとき、人は世界中の不幸を救おうとするのか、悪用するのか。

はたまた、自分の幸せと欲望だけを満たすのか。

本当に自分の願いがなんでも叶うとき、人は空を飛びたいなどとは思わない。

欲望なんてしょせん常識の範囲内なんだ、というセリフは言い得て妙。

無意識に願うのは、もっと小さくてリアルなことだ。

妄想とは、現実に叶わないと自覚しているから成り立つんですね。

特殊能力を持つ人間を擁護し希望を託す者も現れるわけで、

そうすると、その感情さえ本心から人格を認めるものではなく

能力を持つ者が自分の理想を叶えるために

能力によって支配されたものなのではないかー、という憶測もぐるぐるまわる。

負の欲望もあれば、純粋なもの、理性の上に成り立つものもある。

そのどれもがありえないことではないし、

立場やキャラクターによる違いがこれまたいい得ていて、

「ああ、こういう人いるなあ」とやけに腑に落ちるからおもしろい。

前川さんは、本当に人間の内面みたいなところを掘りおこしてうまく描く人だなあと思う。

演出も表現も前作よりパワーアップしていたように思いました。

やっぱり、趣味の時間は大事ですな。

シアタートラムで15日まで。

- 演劇・ライブ・美術館・映画・本 l

- 14/06/10/23:59

忘れないように

最近は本を書いたり人に話す機会も増えてきて、

それがきっかけで改めて学び直せて勉強になります。

が、改めて勉強し直すと疑問がわいて、根本的なことほど追究しだすと難しい。

昨日、自分なりに調べはみたがわからないことがあって

ご多忙と知りつつも思い切って中井均先生にメールで質問したところ、

すぐにお返事をくださった上、お電話で補足説明までしてくださいました。

こういう方がいるから私みたいなのが成り立つし、

もっとハイレベルな質問ができるようになろうと思うよね。

それにしても、

「その調査の詳細は30年前に刊行された○○○○の第8号に載ってるよ」と言われびっくり!

1号から10号くらいまであって、でも今日質問したことは8号に載ってるのだそうだ。

…よく覚えてるなあ!

しかし、30年前に発表されていることを知らんとは、まだまだ私が勉強すべきことは多いな。

明日、国会図書館に行ってみよう。

以上、今日のいいこと。

- 日々のできごと l

- 14/06/09/23:32

【WORK】連載『萩原さちこの「名城に学ぶ」』第12回

Bizコンパス連載「萩原さちこの「名城に学ぶ」」、

第12回は「名古屋城/徳川幕府の威信をかけた大城郭」でございます → ★

みんな、なぜ金のシャチホコに反応するのだろう…ソボクな疑問。

ちなみに、金のシャチホコが乗っていたのは名古屋城だけじゃないですよ。

シャチホコのことは書いていませんけれども。

- お仕事のこと l

- 14/06/01/23:59