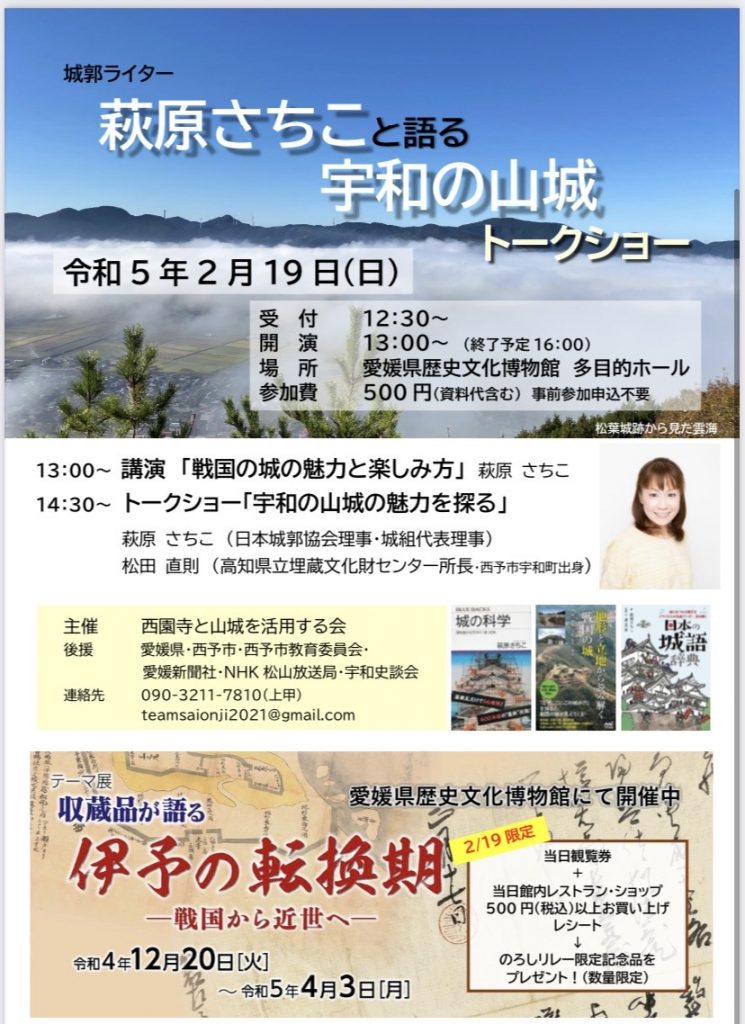

「萩原さちこと語る 宇和の山城トークショー」

西園寺氏の城!

講演と、高知県立埋蔵文化財センターの松田所長とトークショー。

楽しみです。

お近くの方、ぜひお越しください。

地元保存会の活動が、県や市、新聞社やNHKの後援を得るほどのイベントに。

のろしリレーも開催されるとのことです。

「萩原さちこと語る 宇和の山城トークショー」

2023年2月19日(日)13:00〜、愛媛県歴史文化博物館 多目的ホールにて。

事前申し込み不要です。

ぶんちゃん

今日のお仕事場所、北海道新聞社さんのキャラクター・ぶんちゃんがかわいい。

お誕生日は4月6日(城の日)なんだけど、(城組と同じ!)、創立記念日ではないそう。

…なんで?

前回札幌に来たのは2020年1月30日。

ただならぬ危機感を覚えたことを思い出しました。

もう3年。振り返ってみると早いですね。

いつもありがとうございます!

ところでこの雪像の人、見たことある気がするんだけども思い出せなくてモヤってる。

…誰?

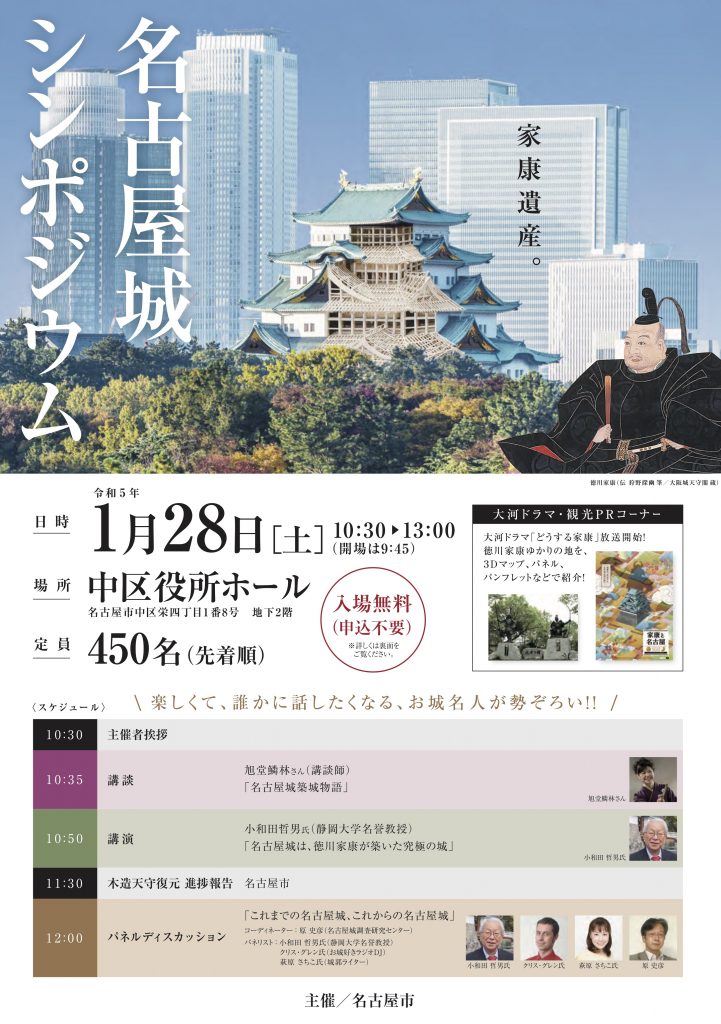

名古屋城シンポジウム

名古屋城シンポジウム、ありがとうございました。

450席満席の上、入れなかった方が150名様ほどいらしたと。

壇上でも触れましたけど、東京で江戸城シンポジウムをしても、これほど人は集まらない。

名古屋のみなさんの名古屋城への関心度や距離の近さを今日も感じました。

江戸もやらんとね。

今日は小和田先生から心揺さぶられるお言葉をいただけたから、またがんばる!

写真は出番前、ご一緒したクリスグレンさんと客席で。

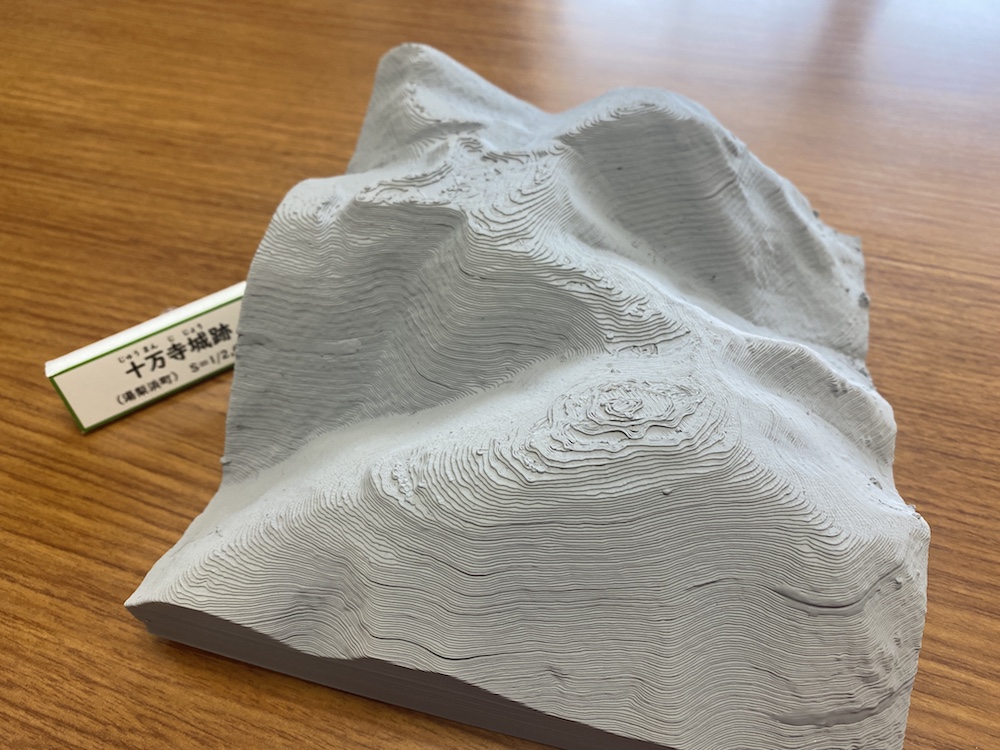

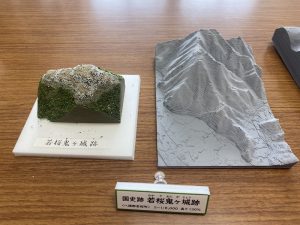

鳥取県埋蔵文化財センターのジオラマ

鳥取県埋蔵文化財センターにて、中世城館の活用検討会&因伯山城写真コンクール審査会。

鳥取県埋文センターでは、

鳥取県林政企画課の航空レーザー測量データを使い3Dプリンタでジオラマを制作。

ジオラマ制作キットはすでに地域の子供たち向けのイベントに活用されています。

全部集めれば自宅が鳥取県に!笑

もっともっと、山城の周知と理解深化につながる活用ができるはず、

いやすべき、と展開のアイディアがむくむくむく。

ちなみに、食用シリコンで型をつくればこの形状のチョコもできる。

今年のバレンタインはこれで決まりだ!笑

(カレーもいいね)

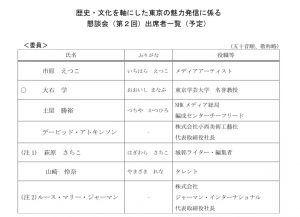

第2回 歴史・文化を軸にした東京の魅力発信に係る懇談会

東京都政策企画局「第2回 歴史・文化を軸にした東京の魅力発信に係る懇談会」。

欠航のおかげで出張がなくなり、オンラインではなく都庁で出席できました。

この、委員の多彩ぶり!

なぜここに私が呼ばれているのか、は置いておいて。

「朝まで生テレビ」のような議論でした。

自分の知らない世界を知る方、自分にはない経験・発想・スキルがある方の話を聞くことが私は好きだし、

このパリッとした空気感は嫌いじゃない。

畑違いの空間に身を置くことは、俯瞰的に物事を見るチャンスでもある。

なんというか、日々自分の狭い世界を生きていてそれを良くも悪くも考えたりするわけだけれど、

社会が同じである限り、問題点や課題点はざっくりいえば同じなわけで。

自分の仕事にも大いにプラスになる、刺激的でおもしろい時間でした。

とはいえ、中継されている都庁の会議室で失言は許されないし、なかなか集中したな。

メモる姿が超・真・剣!笑

東京都政策企画局のYoutubeでアーカイブご覧になれます。ぜひぜひ。

https://www.youtube.com/watch?v=8tpNCF5jqnM

東京都政策企画局「歴史・文化を軸にした東京の魅力発信」

https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/cross-efforts/history-culture/index.html

「城組チャンネル」開設

城組のYouTube「城組チャンネル」が開設されましたよー!

…という動画を撮影しました。

その動画は近日公開!

お城EXPO2022でお披露目した、金田城まるごと探訪ムービー予告編も公開しますね。

実はもう、昨年11月に開設されてます。

https://youtube.com/@user-tu1hq1tr3n

コンテンツ0なのに登録してくださっている18名の神のみなさん!

名乗り出てくださったら素敵なプレゼント差し上げます。笑

むつみさんと会う日、示し合わせていないのにいつも服の素材や色がカブる。笑

名古屋城シンポジウム

「名古屋城シンポジウム」登壇いたします。

2023年1月28日(土)10:30〜13:00(9:45開場)

中区役所ホールにて。

予約不要、無料です。

お近くのみなさま、ぜひお越しください。

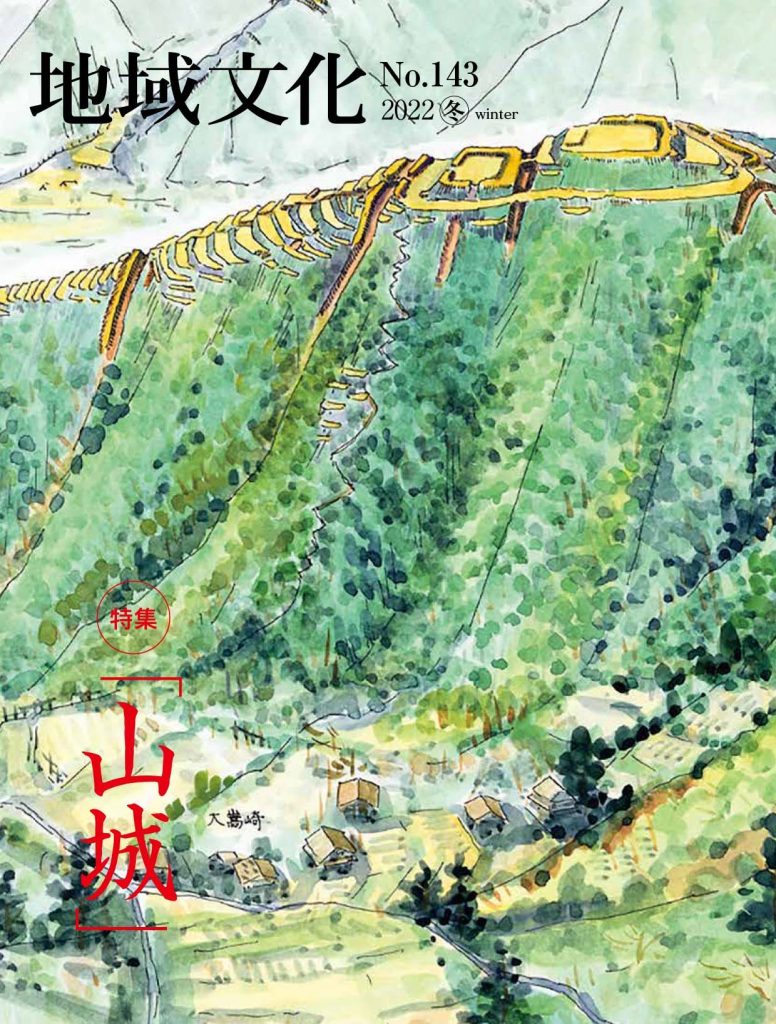

八十二文化財団「地域文化」NO.143(2022冬号)

八十二文化財団「地域文化」NO.143(2022冬号)は山城特集。

松本市教育委員会文化財課の竹原課長と対談。

長野県の出版文化は全国トップクラスだと思うのだけど、

同時に、地域社会への意識が高いですよね。

編集部の方と話していて感じました。

こういう意識がよい媒体をつくっていくんだなあ、と。

見習いたいです。

ともあれ、

山城が特集される時代になったことにカンパイ!

中日新聞 2023年1月1日

元旦にこの大きさで城特集を掲載してくれた、

中日新聞さんを全力で推し続けたい!

…と思った2023年新春でした。

中日新聞 2023年1月1日、インタビュー協力いたしました。

ところで駿府城天守台の発掘調査報告書が届いたのですか、厚さ5㎝もあって胸熱です。

少し販売もしてるそうですので、欲しい方はぜひ。急ぎめで。