明日は城メグツアー#7!白石城&青葉城へ

月1回開催している、【城メグリストと行く!城メグツアー】。

初の1泊2日プラン「#7 宮城かき小屋ツアー」が、いよいよ2/26(土)&27(日)に開催です。

白石城&仙台城(青葉城)のほか、伊達藩ゆかりの歴史スポットをめぐります。

宿泊は、日本三景松島の温泉。松島湾が一望できるお部屋&露天風呂。

お楽しみのグルメは、仙台の地産地消イタリアン&松島のかき食べ放題です。

お城に立ち寄ってもらうきっかけをつくりたくて企画しているので、

旅行ついでにふらっと城を見て、「ふむふむ」と思っていただける程度でよいのですが、

せっかくならば、お城の楽しさに少しでも出会ってもらいたい!

「こんなトリビアを交えたらおもしろいかなー」「どんなふうに話したらわかりやすいかなー」

などと考えつつ、ポイントをおさらいしています。

今回のテーマは、<城を通して見る、伊達正宗の人物像>。

訪れるのは、仙台城と白石城にしてみました。

○なぜ、仙台城には天守閣がないの?

○伊達政宗が仙台城&白石城に込めた思いとは?

○正宗がいなかったら仙台の○○はなかった!?

・・・など。歴史的事実をただ追うのではなく、現在と過去を行ったりきたりできるような、ミステリーツアーにしたいと思います。

ツアーレポートは、また追ってアップしますね。

3月は、3月12日(土)に開催。

「#8 水戸城&偕楽園梅まつりツアー」です(申し込み〆切ました)。

まだ検討中ですが、4月&5月は小田原出陣を企画中。

4月は「#9 小田原城&かまぼこづくり体験ツアー」、5月は「#10 石垣山一夜城ハイキングツアー」を考えています(両日日帰り)。

ぽかぽか陽気が心地よい春。

おいしいものを食べたり、自然の中で季節を感じたり。城メグリストと、お城あるきしませんか?

なんかちょっと気になる方、こっそり質問も遠慮なくどうぞ。日程のリクエストも受け付けております☆

城メグリスト

- 日々のできごと l

- 11/02/25/23:03

NODA MAP【南へ】

野田地図(NODA MAP)第16回公園【南へ】@東京芸術劇場中ホール を観てきました。

※ネタバレあり

2度目のNODA MAP。前回よりは楽しめましたが、正直にいうと、よくわかりませんでした…。

「あ、脱北者だったのねー」と、ラストシーンで気づいた自分を褒めてあげたいほど(笑)

蒼井優ちゃん、かわいかった!つまぶっきー、かっこよかった!と舞台でなくてもいいような感想に落ち着きます(笑)

でも、小道具の使い方とか、まるで命がうごめいているみたいに指先までイキイキした感じ、

ハサミで切り取ったみたいにザクザク、ガー!と動く、舞台チェンジの演出はとってもおもしろかった!

空気感がどうとかではなくて、エンターテイメント的なアートみたいな。

それと、つまぶっきーがよかった!

テレビや映画から舞台に挑戦した俳優さんって、発声に難ありだったりでがっかりすることが多いんですが、

ものすごく声が通っていて、終始動きもよくて、透明感みたいなものがあっていい存在感。

いい意味でテレビの印象そのまんま。さわやかでまっすぐな感じでした。

でも、やっぱり銀粉蝶さんがすごいー。

最近はあまり観劇できてませんが、やっぱり演劇のライブ感はいいですね。

それはさておき、今日はお友達のkatomoimoiちゃんから

とっっってもステキなプレゼントをもらったんです。

ステキすぎるので改めてご紹介しますね。うれしいな♪

- 日々のできごと l

- 11/02/24/23:59

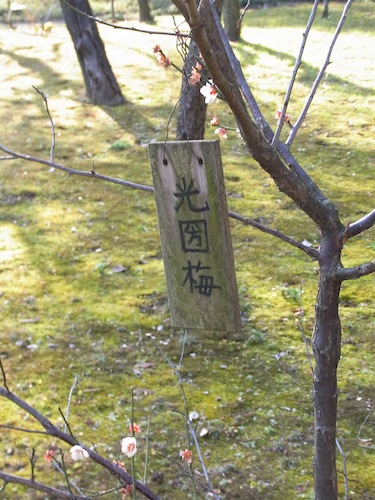

小石川後楽園の梅まつり

江戸城ランチビュッフェの後は、小石川後楽園へ。

小石川後楽園は、水戸徳川家の江戸上屋敷につくられた

築山泉水回遊式の日本庭園(大名庭園)。国の特別史跡及び特別名勝です。

広大な敷地にすばらしき庭園、さすが御三家!(←郷ひろみじゃないですよ)

水戸徳川家は勉学も芸術センスも頭ひとつ抜きん出たイメージがありますね。

ちなみに、東京都の国指定の特別史跡は江戸城、小石川後楽園、旧浜離宮庭園、の3つだけ。

都内に庭園数あれど、お墨付きのスゴい名所なのです。

初代藩主徳川頼房公が造園し、2代藩主水戸光圀公が改修しました。

入口を入るとどーんと見えるのは…東京ドーム。ヒジョーに残念。ビルか東京ドームが必ず見えてしまいます。

茅葺き屋根の小屋は、江戸時代の酒亭・九八屋(再建)。

由来は「酒を飲むなら昼は九分、夜は八分にすべし」との説明がありました。

何事も控えめにすべし、って教訓だと思うのですが、「昼から飲んでいいんだ〜♪」と思ってしまいました(笑)

円月橋にはじまり、園内はいたるところで工事中だったのも残念。

でも、梅は咲いてましたよー。カキツバタ、ボケ、水仙もね。

気になる石たち。

1.瘞鷂碑(えいようひ)は、将軍の愛した鷹のための供養碑(!)。「鷹だって死ぬわ!」と満場一致(笑)。

2.発掘された石か?龍田川の本来のラインなのかしら…

3.陸軍造兵廠東京工廠跡記念碑..?。うーん、漢文が読めたなら!何を型どっているのかが気になります!

4.見覚えのある文字、と思ったら9代水戸藩主・徳川斉昭公のもの。水戸の弘道館で見ましたぞ。

3月の城メグツアーは3月12日(土)、水戸城&偕楽園梅まつりツアーです。

日本三大名園の偕楽園で催される、全国的にも有名な梅まつり。

湖畔の料亭では、水戸の味覚をふんだんに味わえるランチ。

あるくお城は、水戸城。

城メグリスト的城跡のあるき方、楽しみ方をお伝えしつつ、水戸徳川家の世界をみなさんと旅したいと思います。

水戸黄門さまご一行の銅像との記念撮影も忘れずにね(笑)

- 日々のできごと l

- 11/02/23/23:50

江戸城ビュッフェ

和田倉噴水公園レストランの平日限定ランチビュッフェに行ってきました。

江戸城和田倉壕付近にある、和田倉噴水公園。

天皇陛下のご成婚を記念して造られ、皇太子さまのご成婚記念で再整備されています。

説明によると、現在は環境省の管轄だそうです。

どうりでゴージャスな噴水なわけですが、レストランの建物もステキ。

建築は、「世界のタンゲ」こと丹下健三さんです。

(東京都庁舎、広島平和記念公園、代々木体育館などつくった人です)

*********************************************************************

ランチビュッフェは2,400円。かなりの品数で、オードブルも、魚料理も、肉料理、サラダなどひと通り網羅。

お隣のパレスホテルが経営しているので、お料理のお味もサービスもホテル仕様です。

海鮮も野菜の味もしっかり濃厚。いい食材使っているのではないかと思います。

デザートがかなり充実しているせいか、平日なのに満席(予約してよかった…)でした。

お金と時間って、あるところにはあるんですね。優雅だなぁ…、と思いました。

盛りつけセンスのなさが光っております。

大好きなスモークサーモン&帆立が食べ放題〜♪

ローストビーフにはそこそこうるさいつもりですが、おかわりしちゃいましたよ。

なんてことないカレーに見えますが、おいしい。しっかり味の牛肉がゴロゴロ入ってましたぞ。

ケーキは常時10種類ほど。お料理もデザートも、いつもテーブルにびっしり補充されているのが素晴らしい。

わらび餅が買って帰りたいほどおいしかったです。抹茶&きな粉が濃厚。

なんといってもうれしいのは、時間制限がないこと!

食事しておしゃべりして、おなかが落ち着いてきたらデザート&コーヒー2回戦…!というのも可能です(笑)

江戸城内で巽櫓を見ながらおいしいお料理がいただけるなんてシアワセでした☆

噴水公園では、読書をしている方も。キレイな噴水&石垣。最高のロケーションではありませんか!

石垣は、和田倉門のもの。現存ですね。

和田倉門は、内郭門のひとつ。幕末、門内には松平容保上屋敷があったようです。

和田倉壕にかかるのは、復元された和田倉橋。

道を挟んだ左手は、馬場先壕。この景観がけっこう好きです。

こんなに鳥がいたなんて…平日の昼間ってのどか。鳥も優雅な気持ちになるんでしょうかね(笑)

和田倉門周辺の狭い範囲をちょこっと歩くだけでも、充実した時間が過ごせますよ。

江戸城にまつわるお話もたくさんあります。

江戸城さんぽ、城メグツアーでどんどんやって行きたいと思います。

城メグリスト

- 日々のできごと l

- 11/02/23/23:12

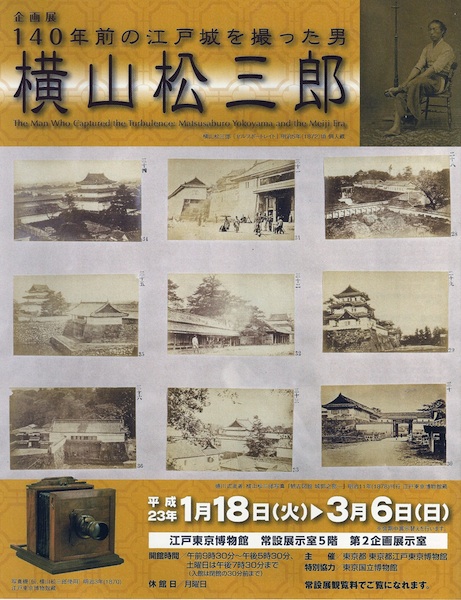

140年前の江戸城を撮った男

江戸東京博物館へ行ったいちばんの目的は、企画展「140年前の江戸城を撮った男-横山松三郎展」。

タイトルの通り、明治時代の江戸城の本当の姿が見られるということで行ったのですが、

横山松三郎という写真家の作品を通して時代をひも解く本展、なかなか興味深いものがありました。

横山松三郎は幕末から明治にかけて活躍した写真家。

時代の転換期にあって、西洋から伝来した当時最先端の技術を独自に研究・習得し表現しました。

択捉で生まれ、写真技術を習得、上野池之端に写真館「通天楼」を開きます。

そして江戸城はじめ古器旧物などの歴史に残る写真を撮影しますが、

さらに写真と油絵を融合させた「写真油絵」を考案するなど、さまざまな表現に挑戦。

まさにマルチメディアの先駆者でした。

江戸城は明治政府に渡り皇城となりますが、

手入れをするほどの経済的余裕が政府にあるわけはなく、次第に荒廃していきます。

「素晴らしい文化財をなんとか残したい」「せめて姿だけでも後世に残せないか」と立ち上がったのが

太政官少史・蜷川式胤(にながわのりたね)という方。

蜷川式胤のはたらきかけにより、横山松三郎が明治政府の命を受け、江戸城を撮影しました。

この蜷川式胤は、日本の陶器を海外に紹介もしている古美術研究家だそうで…

江戸城のすばらしい姿を残してくれて、本当にありがとうございます!

重要文化財にも指定されている江戸城の写真は、ガラス原板(ネガ)。

LED照明を当てられたものと、ネガに彩色されたものが同時に展示されていました。

江戸東京博物館でも初公開だそうです。

生い茂る草、崩れかかる石垣が、江戸城の荒廃っぷりを現していて、

徳川幕府の栄華もどこへやら、時代が転換した当時の社会状況もうかがえます。

巽三十櫓、数寄屋橋門、和田倉門、鍛冶橋門、書院二重櫓、東三重櫓、重箱櫓…

今はなき江戸城の姿を鮮明に見ることができて、感動。じーん!

ネガに油絵が施された「旧江戸城之図」というおもしろい作品もありました。

この作品、これまでは横山松三郎の作品とされていましたが、

明治の洋画家、高橋由一の作品ということがわかったのだとか。

江戸城の姿(巽櫓かな?)の力強く表現されていていました。

横山松三郎のセルフポートレートもあるのですが、

なんというか写真に古くさい感じがしなくて、空気にふわっと温度がある感じ。

「あれ?140年前の人?」とふわっとタイムスリップしたような感覚になります。そして、イケメンでした。

彼が使用していた機材も展示されているのですが、意外とシンプル。

写真技術の専門的なことはわかりませんが、ベースの部分はあまり変わらないのかもしれません。

素朴な感想ですが…思いや空気を具現化できる、写真っていいものですね。

城メグリスト

- 日々のできごと l

- 11/02/19/23:59

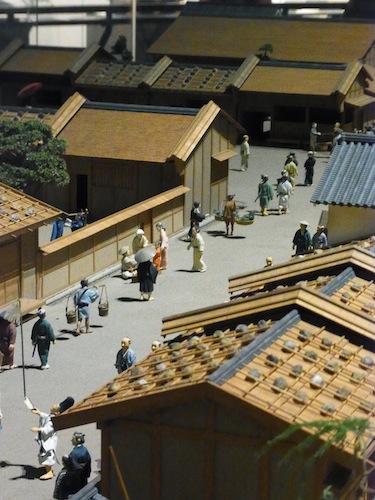

江戸東京博物館〜「江」展

東海大学の講座のあとは、両国の江戸東京博物館へ。

江戸東京博物館は、よくできた博物館ですよねー!

教育施設にもなるくらいなので、超ビギナーでもわかりやすくて、とにかく楽しい。

よくよく見ると貴重な文献があったり、7階の図書館には江戸に関する書物や映像が充実していたりと、意外とマニアも満足。

6階の一部→5階が常設展示室で、江戸初期〜戦後までの、東京の生活や流行や変貌をひと通り見られます。

私はまず、6階の江戸ゾーンに1時間くらいい続けます(笑)

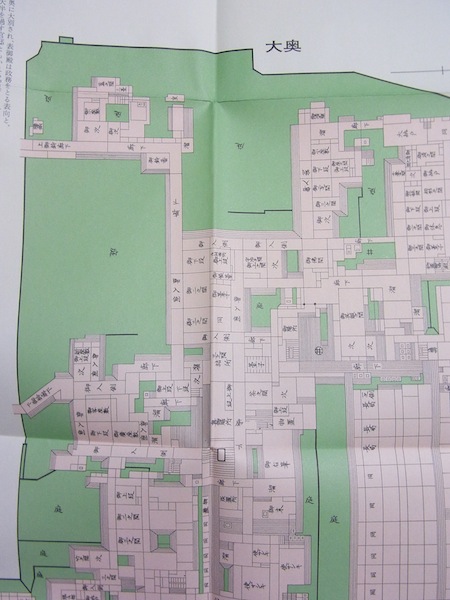

寛永の大名屋敷、寛永の町人地、江戸城本丸の模型をじっくり見て、江戸幕府の資料や屏風をくまなく鑑賞。

何度見ても楽しい(笑)

江戸東京博物館、行ってみたい方がいたらぜひ誘ってください。何度でもつき合います♪

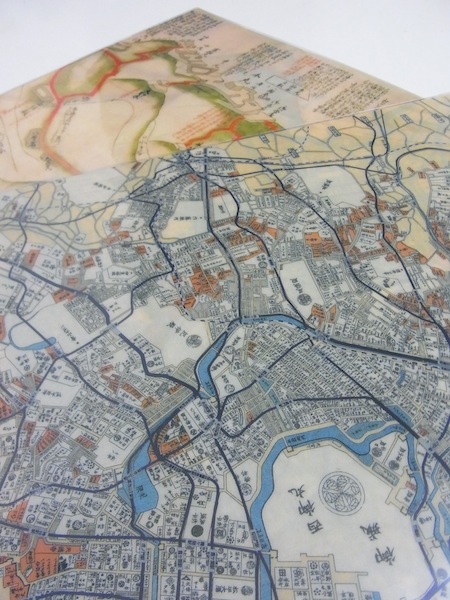

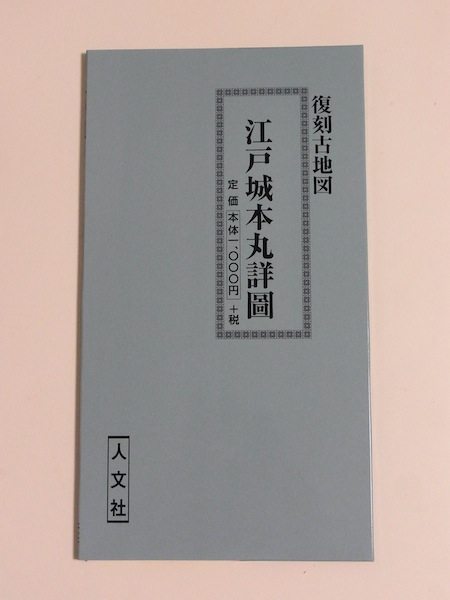

物欲を抑えて、小谷城&江戸城下の古地図クリアケース。江戸城本丸の詳図のみ。大奥の内部まで、これで完璧!

特別展 2011年NHK大河ドラマ特別展「江〜姫たちの戦国〜」も開催中。

大河ドラマとなると注目度が高いようで、異常な混雑ぶりでした。

江を取り巻く人物との関係、キーになる出来事などが、パネルでわかりやすく展示されていました。

…大河ドラマの影響って、すごいですね。

取り上げられたら有名になる人物・出来事・城がたくさんあるなあ、とぼんやり。

賤ヶ岳合戦屏風はかなり楽しかった!

しかし大河ドラマ、突っ込みどころ満載で毎週ある意味楽しみです(笑)

- 日々のできごと l

- 11/02/19/23:58

清正公さん

東海大学の講座の帰りに、覚林寺へ寄り道。

「清正公(せいしょうこう)さん」というあだ名で親しまれている覚林寺は、

加藤清正の位牌や像が祀られている寺院。勝負祈願のお寺として知られます。

(加藤清正は、熊本城を建てた人。私の大好きな築城のカリスマです)

このあたりはかつて熊本藩の中屋敷があった場所なのです。

都ホテルの足元に、こじんまりと再建されています。

桔梗紋&蛇の目紋(どちらも加藤家の家紋)がびっしりの窓ガラスがちょっと笑えました。加藤づくし!

目黒通りの起点である覚林寺前の交差点の名前は「清正公前」ですが、

最寄りの白金高輪駅も、開業前の仮称は「清正公前」駅だったんですって。

実は私の職場の最寄り駅でもある白金高輪駅、清正公前駅だったらカッコよかったのにー。

どこだかわかりにくいから却下になったんでしょうね。

城メグリスト

- 日々のできごと l

- 11/02/19/23:56

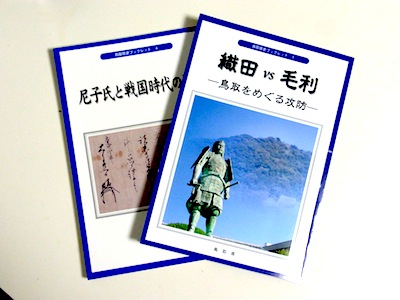

東海大学講座【秀吉の中国攻め】

東海大学エクステンションセンター

鳥取県・岡山県連携講座【秀吉の中国攻め-鳥取城・備中高松城をめぐる攻防-】を聴講してきました。

———————————–

第1部 鳥取城をめぐる織田・毛利戦争

講師/鳥取県立公文書館県史編さん室専門員(中世分野担当) 岡村吉彦先生

第2部 「宇喜多直家-秀家への遺産-」

講師/就実大学名誉教授 柴田一先生

会場:東海大学 高輪キャンパス

———————————–

その土地の専門家の方のお話は、やはり実におもしろい。

とくに岡村先生の「鳥取城をめぐる織田・毛利戦争」は、わかりやすくて楽しかったです。

鳥取城の兵糧攻めといえば、三木の干殺し、備中高松城の水攻めと並ぶ、秀吉の三大城攻めのひとつ。

本やドラマで描かれてしまう籠城戦の悲惨さや勝敗の結果だけに絞らず、

毛利vs.織田の攻防戦の全体像や戦の実態を考察していこう、というもの。

しかも、これまで参考にされていた数少ない鳥取の資料からではなく

(通常2.000〜3,000、多ければ1万以上もある戦国時代の資料、鳥取は200〜300しかないのだそうだ)、

県外のの古文書も洗いざらして、鳥取城を読み解みといていく、というおもしろいものでした。

鳥取城主・吉川経家の書状から読み解く、城主着任の背景と経家の戦略、毛利家の動き。

城攻めの天才・秀吉の功績(やっぱり、あっぱれ!)、信長の思想と策略、政治手腕。

なるほど、織田vs.毛利の、何年にも及ぶ攻防戦の実態が見えてきておもしろい!

じわじわ追いつめて行く織田、でも毛利も黙ってやられるほどバカではない。

だけど、やっぱり織田の方が上手で、少しずつ形勢が変わっていくんですねー。ぞくぞく。

歴史は、年表や箇条書きにすると1行で済んでしまうけれど、

だけど、そこにはたくさんの事情や事実が必ずあって、ひとつひとつ理由があるのがおもしろい。

今と同じように1分1秒を刻んでいて、その歴史があって今があるのだと思い知らされます。

ところでこの吉川経家、秀吉がその奮闘を讃えて切腹を認めなかったのにも関わらず、

拒否して自害した(秀吉が信長から自害の許可を得てから)という

家臣思いで志のある、男気あふれる武将なのですが、

籠城戦中の書状や遺書からもその思いが伝わってきて、じーん。。

ちなみに、先日亡くなった落語家、『笑点』の4代目司会三遊亭圓楽師匠は、吉川経家の直系の子孫です。

あまりにおもしろくて、書籍も購入。

こういう講座、もっと聴講したいのですが、平日の昼間が多いんですよねー。

だいたい平均年齢70歳(推定)で、私はエラく浮いていることが多いのですが、

今日はもう少し若い女性の姿がありました。歴女ブームですかね。

それにしても、わざわざ足を運んで熱心に聴講されるご年配の方にはいつも脱帽。

いくつになっても勉強しようという向上心と探究心、好奇心と行動力は見習いたいです。

- 日々のできごと l

- 11/02/19/23:55

小田原城から弓!

すごいニュースが飛び込んできましたね!

この弓胎弓が使われたのは、文献上は江戸時代だそうなので、

戦国時代の矢が出土したことは、歴史を塗り替えるかもしれない貴重なことです。

「戦国の矢なんて、見つかったところで何の役にも立たないじゃん」と思うかもしれません。

でも、これだけ発展した世の中で、今まで誰も発見できず、解明できなかったことが

今、突然ふらりと姿を見せるなんて、まるで宇宙人の到来のようでなんだかワクワクしませんか?

お城はミステリーの現場、そしてタイムカプセルでもあります。

これからも、数百年眠っていた事実がひょいと顔を出すかもしれませんよ。

小田原城は復元天守閣ですから、天守閣そのものには歴史的価値はありませんが、

城郭には歴史的ストーリーが数多くあり、遺構も残る、歩きがいのあるお城です。

おいしいものもあって、日帰りにもちょうどいい距離。

春夏あたり、城メグツアーで訪れたいですね。

やりたいこといっぱい・・・むくむく。

城メグリスト

- 日々のできごと l

- 11/02/15/21:58

いわきマラソン〜お城篇〜

城メグリストなので、一応お城も。

…といっても、行ったんだか行ってないんだか。

私が思うに、いわき駅は城郭をぶち抜いているのではないでしょうかね?

「ココ外堀?」というような大通り、「コレ現存?」というような石積みを車中からチェックしつつ、一応平城城址公園へ。

駅の南側に行くと坂と寺が増えるので、本丸はこの地にあったのでしょう。

平城の歴史もいわきの歴史もよくわかりませんが、

関ヶ原以後のお城ならば、伊達政宗に怯えつつ役割を担っていたのかなあ、などと。

<ステーキハウス キャッスル牧場>なるレストランを発見しましたが、キャッスルらしさは発見できませんでした。

- ランニング l

- 11/02/15/00:51