盛岡じゃじゃ麺!

今月の頭に盛岡に行ったとき、盛岡じゃじゃ麺を初体験してきました。

盛岡じゃじゃ麺は、岩手県盛岡市で、わんこそば・盛岡冷麺と並ぶ盛岡三大麺のひとつ。

全国レベルで有名な麺が3つもあるなんて、盛岡麺ってば恐るべし!

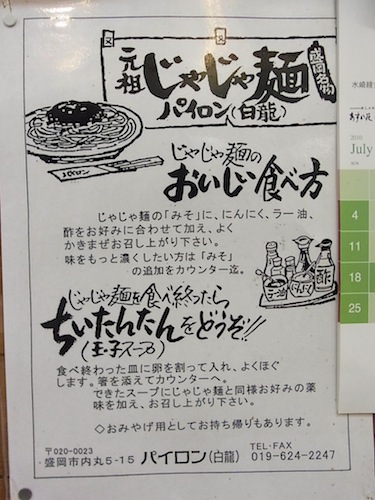

「じゃじゃ麺なら、並ぶけども絶対ココ!」という、地元の方のアドバイスに後押しされて、<白龍(パイロン)>へ。

なんと盛岡城の目の前、すばらしい立地です(笑)

もう、この大衆っぷりがタマラナイ〜。

地元の方が<白龍>を薦めるのもそのはず、盛岡じゃじゃ麺の発祥のお店だそうですね。

初代の店主が戦時中に満州で出会った「炸醤麺(ジャージアンミエン)」を

日本に持ち帰り、盛岡の舌に合うように改良を重ねたものなのだそうです。

東京で「ジャージャー麺」というと、黄色いちじれた中華麺の上に

甘辛い肉味噌が乗っている料理が一般的ですが、その先入観でいくと、盛岡じゃじゃ麺は別のお料理。

きゅうりとネギが乗せられ、オリジナルの肉味噌がこんもり。

お皿の脇に添えられているのは、おろし生姜と紅しょうが。このきゅうりのザクザク感がいいですね~。

そうそう、このお店は出てくるまで意外と時間がかかります。

注文が入ってから茹で始めるのが、盛岡じゃじゃ麺スタイルなのだそうで。

行列が途切れない専門店だからといって、富士そば感覚で行ってはいけません。

ちょっとだけゆとりを持って行きましょう。

「麺が全部黒くなるまでかき混ぜてください」とお店のお兄さん。

肉味噌が全体に行き渡るように、どっしりと重い麺をぐるぐるとかき混ぜるのが最初の作業。

さらにテーブルサイドに置いてある薬味(ラー油、にんにく、酢)をお好みでかけていただきます。

大量に添えられた生姜もダイナミックに全部投入!私は薄味派なのだけれど、にんにく+酢はマスト。

ノン薬味だと割と淡白なので、たっぷり入れたほうがアクセントがつきます。

私はラー油が苦手なので入れませんでしたが、けっこう辛いとのことでした。

味の表現は・・・うまくできないです(笑)

でも、おいしかったですよー。ちょっとクセがあるかな。

麺は独特できしめんのような白い平麺なのだけれど、

箸で上から下へ、左から右へとまわし崩しても、まったく切れないほど丈夫でした。

さて、実はここからが本当のお楽しみなのです♪

「麺を食べ終わった後の“ちいたんたん”ってスープがおいしいんだよ。じゃじゃ麺ナシで、これだけでもいいくらい!」

・・・じゃじゃ麺よりおいしいなんて、どんな味?初めてのちいたんたんにワクワク。

「肉味噌は残しておいたほうがよかったのかな」「熱いスープだからきゅうりは合わないかな」

ちいたんたんの世界を知らない私は、ドキドキ。

待っている間に、食べ方についての張り紙を熟読。手書きであったかいですね。

働いているのも、親近感たっぷりのお兄さん&おばちゃん。

専門店ゆえに接客に惰性が働いてもよさそうなのに、

「きゅうりとネギは入れて大丈夫ですか?」「スープはおつくりしますか?」などなど、

細かなところまで、ひとりひとりにていねいに接客されていたのが印象的でした。

さまざまな憶測と期待をしつつ、落ち着きなく待つこと数分。

これがちいたんたん。50円。安い!

肉味噌を溶かしてしまうので、食べるときは濁っていて美しくはないけれど、

なんだろう、ビックリはしないけれど初めての味。おいしいです!!

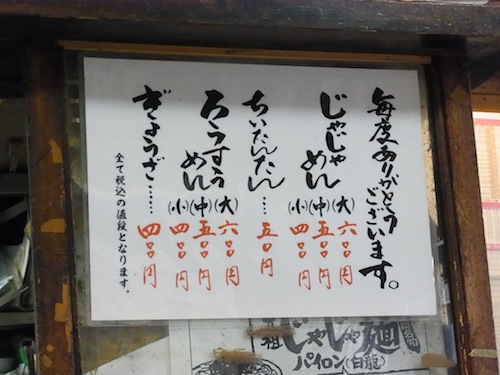

そうそう、じゃじゃ麺のサイズは(大)(中)(小)とあります。

「初めてでしたら(中)か(小)でいいと思いますよ」とのことで

ひとまず(小)にしてみましたが、かなりボリューミー!

常連さん含め、ほとんどの方が(小)をオーダーしていました。

ちいたんたんの分のおなかのスペースを考えると、(小)で十分です。

もぐもぐ食べていたとき

「ショウチイタンで!」と店員さんに告げる、常連のおじさんの声が聞こえました。

そうか、そうか。常連さんは小ちいたん(小サイズ+ちいたんたん)とオーダーするのね。

次回は私も「ショウチイタンで!」って言おう。

<日本全国城ある記>盛岡城をアップしました!

城メグリスト

- 日々のできごと l

- 10/08/15/02:40

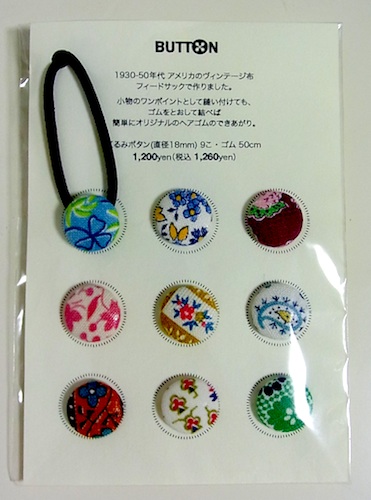

かわいい!フィードサック

骨董市でみかけた、“フィードサック”でつくられたボタン。

フィードサックとは、アメリカのヴィンテージの布生地のこと。

種や飼料、小麦などを入れた袋なのだそうです。

大恐慌のときにつくられたため、暗い気分を盛り上げようと、明るくポップな色使いをしているものが多いのだとか。

こんなにかわいい袋に、いったい何の種が入っていたのかしらー?

飼料を詰めていたくらいなので、とっても丈夫。

目が粗いため縫いやすく、パッチワークではよく使われるのだそうです。

端切れで売られていますが、最近はバックヤードも底をついてきて仕入れも困難。

とくに、なかなか大きいサイズのものはなかなか残っておらず、貴重なんですって。

アメリカっぽくない色柄に釘付け☆

なかには和っぽいものもあったりして。

ザクザクとした生地の感じも、なんだかあったかい。

こんなふうにすべて違う色柄がセットになって売られているものだから、どれにするかかなり迷いました。

20分くらい悩んだかなあ・・・意外と優柔不断なんです(笑)

端切れを買って何かつくろうかと思いつつ、やらなそうなのでボタンを購入。

とりあえずゴムを通して、ヘアゴムにしてみました(←これくらいしかやらない私…)

いっぱいつくったから、いろんな人に配ろうっと。

あ、でも誰にどれをあげるか迷うなあ・・・。

城メグリスト

- 日々のできごと l

- 10/08/08/08:44

熊本城の「武者返し」を取り入れたデザイン

熊本駅は今、大改装中だそう。

駅舎のデザインは安藤忠雄さん!「武者返し」を取り入れた外観デザインですって→ click!

『武者返し」とは、熊本城の代名詞ともいえる石垣の反り返しのこと。

下のほうは緩やかな傾斜になっていて、一見登れそうな気がするのだけれど、

途中から変化して、ほぼ90度の急勾配になる石垣です。

防衛機能でありつつ、外観の美しさも演出。

その曲線美に、安藤忠雄さんも着目されたのでしょうか。

見てみたいなー。

<日本全国城ある記>、熊本城アップしてます→ click!

城メグリスト

- お城のこと l

- 10/08/08/07:50

肥前×唐津 陶磁器展 at 目黒雅叙園

東京都指定有形文化「百段階団」特別イベント

【肥前×唐津 陶磁器展 at 目黒雅叙園~酒井田柿右衛門&今泉今右衛門&中里太郎右衛門 の世界~】

のプレス発表会に出席してきました。

【武田双雲×百段階段】で訪れた目黒雅叙園に、うれしい再訪です。

武田双雲×百段階段のレビューはこちら→ click!

今回の展覧会は、

○酒井田柿右衛門さん・・・世界に名を馳せる“柿右衛門様式”で世界に名を馳せる人間国宝

○今泉今右衛門さん・・・江戸時代に将軍家へ献上されたや最高級の磁器“鍋島”の継承者

○中里太郎右衛門さん・・・日本の陶器の中でトップレベルを誇る唐津焼の代表釜

という、日本の陶磁器界を代表する3人の匠の作品が一同に介した展覧会。

明治の竜宮城と讃えられた歴史的建造物「百段階段」とのドラマティックな美の競演です。

陶磁器に関心のある私にとって、とても貴重で夢のような機会。ドキドキしながら会場へ向かいました。

目黒雅叙園といえば、現実から遊離した、江戸文化の息づくすばらしい空間。

とくに、再現トイレをはじめ螺鈿が見事。通路を歩いているだけで心が落ち着くような雰囲気があります。

記者会見が催された<竹林の間>も、それは見事な空間でした。

それぞれの展覧会はあるけれど、3つの窯がコラボレートするのは久方ぶりのことなのだとか。

そして、百貨店でも美術館でもなく、「百段階段」という歴史ある場で催されることは

やはりお三方にとっても特別な想いがおありになるようでした。

人間国宝の14代酒井田柿右衛門さん。とても腰の低い、品のあるお方でした。

「百段階段が見事で、焼きものが負けてしまうかと心配しましたが、見事な調和に感激しました」とのお言葉。

14代中里太郎右衛門さん。

あたたかみあふれる唐津焼を連想させる、やさしい笑顔のお方でした。

「畳の上で焼きものよさを伝える喜びを感じております」とのお言葉。

14代今泉今右衛門さんの実兄、今泉義雄さん。

伝統ある鍋島の世界を、わかりやすく語ってくださいました。

「時代とともに進化する、新しい鍋島の世界をご堪能いただきたい」とのお言葉。

佐賀県知事の古川康さん。

日本を代表する芸術品、有田焼・唐津焼のすばらしさを広めたい、という熱心なお言葉が印象的でした。

「百段階段が99段なのと同じように、次こそ最高を目指すという心で佐賀の焼きものの伝統を伝えたい」とのお言葉。

展覧会の開催を記念して、テープカット。

その後は、展覧会をじっくりと拝見してきました。

*百段階段とは(資料より抜粋)

2009年に東京都の指定有形文化財に指定された、目黒雅叙園に現存する唯一の木造建築。

江戸文化の贅を受け継ぐ昭和の色彩空間として、大切に保存されています。

ケヤキの板材で造られた99段の階段廊下をもつことから「百段階段」と呼ばれ、

階段廊下の南側には7つの部屋が連なります。

樹齢100年を超える床柱や、天井、欄間には当時屈指の著名な作家たちにおって創り上げられた世界が描かれており、

昭和初期における美の競演と大工の高い技術力をいることができます。

百段階段は東京都指定の無形文化財のため、通常は一切写真撮影することができないのですが、

今日は特別にOKだったので、たくさん撮らせていただきました。

百段階段だけでも見どころがたくさん(私ももう一度ご説明を受けたい!)。

そんなすばらしい空間で、匠の陶器を拝見できるなんて、本当に贅沢な空間ですね。

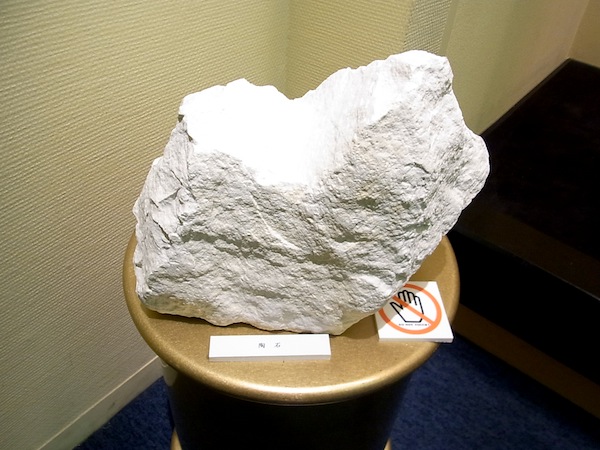

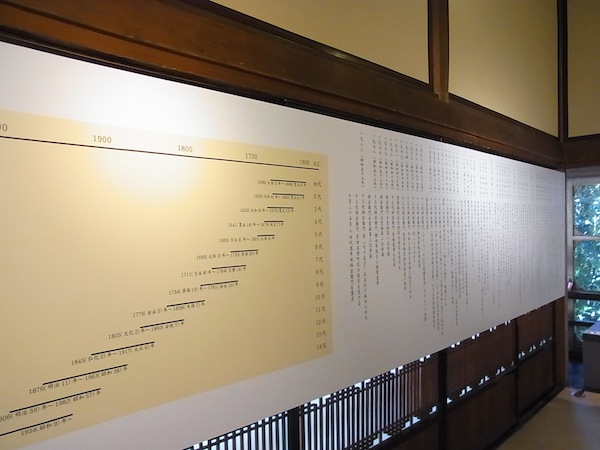

十畝(じっぽ)の間 ー焼きものの歴史・全国の歴史ー

陶器と磁器の違いの説明板など、焼きものビギナーにでも楽しめるような展示になっています。

モダンなテーブルコーディネートも素敵ですね。おいしいお料理が出てきそう。

二条城の二の丸御殿を連想させる十畝の間、私のいちばんのお気に入りです。

有田焼、唐津焼に限らず、全国の焼きもの日本全国焼きものMAPがあったり。

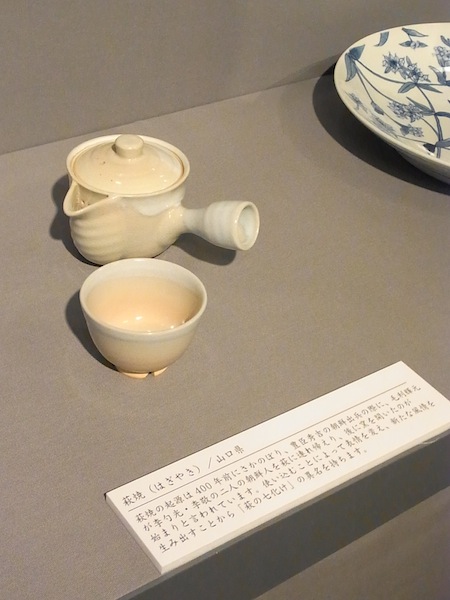

下段左から/京焼、丹波焼、益子焼、萩焼。 名称は聞いたことがあるでしょうか。

こうして並べられていると、それぞれの特長が一目瞭然で楽しいですね。

*十畝の間とは(資料より抜粋)

天井には前室に八面、本間に十五面、合計二十三面の襖仕立ての鏡板に、

荒木十畝による四季の花鳥画が描かれています。

黒漆の螺鈿加工が随所に見られる重厚な造りのお部屋です。

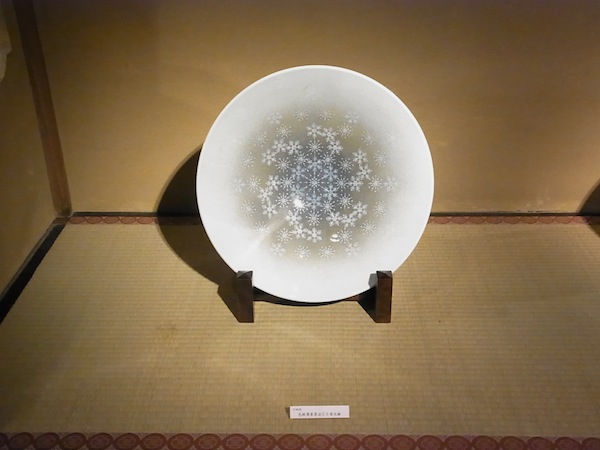

漁礁(ぎょしょう)の間 ー柿右衛門 世界水準の美の共演ー

青く澄みきった白から、乳白のやわらかくてやさしい白まで、

白という一見単調な色もさまざまなニュアンスを持つ素地。

代々柿右衛門窯に伝わる、赤絵がもっとも映える乳白色が、“濁手(にごしで)”です。

材料入手の困難から途絶えてしまった江戸時代の濁手の技術を現代に復活させたことで、

柿右衛門窯は1971年に国の重要無形文化財に指定されています。華やかな発色の赤い絵の具は、調合も困難。

その工程は気の遠くなるような緻密な作業なのだそうです。

柿右衛門様式は、有田焼の色絵の代表的な様式のひとつ。

濁手に映える、暖色系で描かれた鮮やかな大和絵などが印象的です。

17世紀初頭、オランダをはじめヨーロッパ諸国がこぞって有田の白磁を買いつけます。

とくに柿右衛門様式は人気が高く、模倣品が出まわったそうです。

有田焼もヨーロッパ的なテイストを取り入れ、発展を遂げます。

そんな中、古伊万里、とくに柿右衛門様式の熱狂的なコレクターだった

オーガスタ王がつくった磁器ブランドが<マイセン>です。

そこに描かれたのは、まぎれもなく、ヨーロピアンスタイルにアレンジされた柿右護門様式。

マイセンの食器が日本でも人気なのも、納得ですね。

柿右衛門様式にどこかエキゾチックな香りを感じるのも、こうした背景がルーツなのでしょう。

正座をして、このアングルで柿右衛門さんの作品を独り占め。

吸い込まれるように美しい濁手と赤色絵に心を奪われながら、 背後で柿右衛門さんが器についてお話されている。

わたくし、感激のあまり少し泣きそうになりました。

*漁礁の間とは(資料より抜粋)

室内はすべて純金箔、純金砂子で仕上げ、床柱は左右ともに巨大な檜で、

精巧な彫刻(中国の漁礁物語の一場面)が施されています。

格天井には菊池華秋原図の四季草花、欄間には尾竹竹坡原図の五節句が極彩色に浮彫されています。

廻り廊下は黒漆塗り、障子建具は火頭型の黒漆塗枠縁です。

草丘(そうきゅう)の間 ー太郎右衛門 唐津のチカラー

14代太郎右衛門さんのお父様、13代太郎右衛門さんの遺作品が展示されています。

私の中では壷と魚のイメージだった12代。やはり壷が多かったです。

*草丘の間とは(資料より抜粋)

格天井の秋田杉及び欄間には磯辺草丘の四季草花絵、瑞雲に煙る松原の風景が描かれています。

特に廻り廊下の北山杉磨丸太の桁(四間半の長大材でありながら本末動径)は銘木中の銘木です。

今日これほどのものを集めるのは至難であるといわれています。

静水(せいすい)の間 ー今右衛門の世界ー

鍋島は、江戸幕府への献上品や、将軍家・諸大名への贈答用とされた最高級品。

庶民や海外に出まわることはなく、鍋島藩は色鍋島を徹底的に保護しました。

豪華絢爛で繊細。優雅で気品あふれる美に惹きつけられる、色絵磁器の最高峰。

明治以降も変化を遂げ、まるで現代アートとも思えるアーティスティックな一面も感じられます。

インドやペルシャなどの幾何学模様がルーツといわれる、更紗模様も魅力です。

今泉今右衛門家は、鍋島藩の御用赤絵師(色鍋島の赤・黄・緑の絵付けをする絵師)。

色鍋島の伝統を伝え、国の重要無形文化財・保持団体に認定されています。

今回もっとも驚き感銘を受けたのが、時代とともに移り変わる、鍋島の変化。

鍋島といえば、江戸幕府の調度品。ずっとずっと伝統とステイタスを持ち続けているものだと思っていたのです。

ところがそうではなく、江戸幕府が終焉を迎えると、

オーダー主がいなくなり衰退し、経営は窮地に陥ったのだそうです。

厳しい時代を乗り越え、10代、11代、12代が鍋島の技術復興に生涯をささげました。

そして13代が“墨はじき”という古い技術を取り入れ、独自の鍋島を生み出します。

さらに、14代が新しい作風で鍋島を進化させています。

「伝承とはつなぐもの、伝統とはつくるもの」

記者会見での今泉義雄さんの言葉が頭をよぎりました。

職人、伝統、というと、じーーと狭い世界に身を置いて、

その世界だけにどっぷりと浸かっているような印象を受けることもあります。

だけれどそれは真逆で、深く長いものほど、とてつもない進化を重ねて日々生まれ変わっている。

<存続させること>と<伝統を継承すること>は違うのですね。

*静水の間とは(資料より抜粋)

奥の間の床柱は黄檗丸洗。

格天井の秋田杉には池上秀畝の鳳風・舞鶴、欄間四方はに小山大月の金箔押地秋草が描かれています。

次の間の天井及び欄間は橋本静水等の画伯によるものです。

星光(せいこう)の間 ー太郎右衛門の世界ー

唐津焼は、日本を代表する陶器のひとつ。

文禄・慶長の役後に帰化した朝鮮陶工によって大陸から伝承されたといわれます。

茶、皿、鉢などで発展し、一般的には素朴で渋い茶器が連想されます。

「一楽、二萩、三唐津」と呼ばれ、茶人の心を捉えて離さない唐津焼。

中里太郎右衛門は唐津藩の御用釜として歴史を持つ、唐津焼の代名詞です。

触らなくても土のあたたかみを感じます。

躍動感のある動物が一面に描かれた、とってもファンタジックな壷。

お隣のブルーグリーンの作品のタイトルは「MANTA」。ユニークですね。

太郎右衛門さんは、学生の頃現代彫刻を専攻されていて、ルネッサンスに心惹かれるのだとか。

中国はもちろん、ヨーロッパにも足を運ばれ、とくにイタリアが大好きなのだそうです。

フラットな考え方と感性をお持ちで、独自の世界を唐津焼に取り入れていらっしゃいます。

要素を融合させて、そこに新しい芸術を生み出す。 それが“つくる”ということなのですね。

お父様の13代も、年に3回は海外旅行をしていたそうです。

なんだか職人のイメージを覆されますよね。

*星光の間(資料より抜粋)

奥の間と床柱は北山杉天然絞丸太で、次の間の床柱は横出節、

両室とも格天井及び欄間一杯に板倉星光の四季草花が描かれています。

清方(きよかた)の間 ー柿右衛門の世界ー

柿右衛門さんの作品がずらりと展示されています。

このお部屋の作品は、どれも本当にすばらしかったです。

器のよさはなかなかデジカメでは写せないものですが、濁手のなめらかさは伝わるのではないでしょうか。

このお部屋の天井、私は好きなのです。

そして、廊下も。透けて見える組子障子が素敵。

窓のガラスは、手漉きガラスでしょうか?風景があたたかく見えます。

前回は心のカメラでしか撮れなかったので、思わずパチリ。

*清方の間とは(資料より抜粋)

昭和四十七年、九十四才で没した鏑木清方が愛着をもって造られた落着いた静かな茶室風の室です。

扇面形杉柾板に四季草花、欄間の四季風俗美人画ともに清方の筆です。

廻り廊下の天井は北山丸太をあつかった化粧軒、障子建具、組子など細心の造りです。

頂上の間 ー道具・型 アザーストーリーー

この部屋にも、柿右衛門さんの作品が。かわいらしい水差なども。

製作行程が丁寧に説明されていました。ビギナーでも見ていて楽しめますね(写真右)。

なが~~い年表。柿右衛門の歴史は長いのです(写真左)。

*頂上の間(資料より抜粋)

最上階に位置する資料室として2007年オープンしました。

目黒雅叙園が所有する彩色木彫板、螺鈿細工の蝶貝などの現物を解説付きで展示しています。

*************************************************************************************

今回も、とてもすばらしい時間を過ごさせていただきました。

そうそう、99段を確かめようと数えたのに、なぜか前回98段しか確認できなかった私。

今度こそ!と、一歩ずつしっかり数えて下りました。

・・・が、最後の一歩とともに私の口から出た言葉は「97!」でした。

う=ん、なぜだ?数を数えられないのか、私?

城メグリスト

- お仕事のこと l

- 10/08/08/01:40

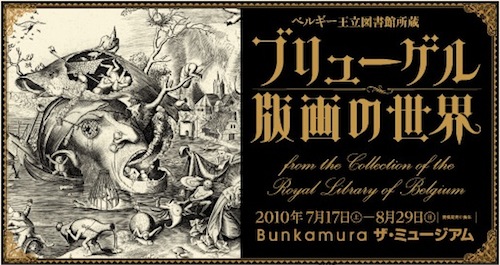

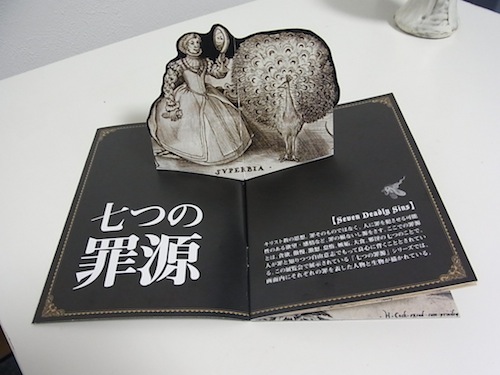

ブリューゲル版画の世界

【ベルギー王立図書館所蔵 ブリューゲル版画の世界】@bunkamura ザ・ミュージアムを観てきました。

私は版画もキリスト教も西洋美術もブリューゲルもまっっったくの無知で、

感想を述べるレベルではないのですが・・・。

「スミ1色の濃淡、1本の線で、ここまで表現できるんだぁ〜」とまずはベタに感動。

だって、日本では織田信長が桶狭間の戦い(1560年)とかしてる頃ですよ。

日本が群雄割拠しているとき、はるか海の向こうでは豊かな発想と思想が飛び交って、

こんなすばらしい芸術作品が次々と生まれていたのですねえ。

そりゃ織田信長も南蛮文化を取り入れますよ。

・・・と話が逸れましたが、

ブリューゲルの版画には諺やちりばめられていて、いわゆる風刺画みたいな作品のオンパレード。

ヘンなイキモノがうじゃうじゃ登場します。

まるで百鬼夜行の妖怪みたいなのだけれど、これがシニカルでおもしろい!

バックボーンがわからず、諺の裏側は「?」だらけだったけれど、

作品の向こうに人々の生活や考え方が見えて、ドキッとしたり、ほのぼのしたり。

風景画もステキだったけれど、<第4章 人間観察と道徳教訓の世界>がよかったかな。

ジャンルを問わず、人間描写みたいなものが私は好きなのです。

ブリューゲルさんという方は、 世の中をまっすぐに、誠実に見ていたんだろうなあ、と感じました。

ヘンな生きものたちはグロテスクだけど、なんだか愛嬌があって、キモかわいい。

そのキモかわくんが自分の中にも住んでいるから、親近感がわくのかもしれませんね。

こちらで、いくつかの作品をズームアップしてみることができます→click!

ピンポイントのお気に入りは、<第5章 諺を通じて知る「青いマント」の世界>の《大食》。

作品の中に、自分のビール腹をリアカーに乗せて歩いているコビトがいるの。かわいい〜(笑)!!

版画や西洋美術に詳しい方に、いろいろ聞いてみたいところです。

8月29日までやってますので、ぜひ。

細部の描写がポイントだけに、ささっと全体を見て、気に入った作品をじっくり・・・とはいきません。

舐めるようにぐいーっと近づかざるをえないので、1作品に滞在する時間もおのずと長くなります。

(40もの諺が隠れちゃってる作品なんぞは、さあ大変!)

ギャラリーもけっこう多く、エネルギーが必要ですよ(笑)

- 演劇・ライブ・美術館・映画・本 l

- 10/08/06/21:09

盛岡城から戻りました

岩手から帰ってきました。

岩手にしては例年よりだいぶ暑いそうですが、東京と比べるとやはり涼しい〜。

東京のようにまとわりつくようなムシムシがなく、夕方〜夜は風が心地よかったです。

現地でいろいろとお世話してくださったみなさまのおもてなしがあたたかくて、

とても素敵な3日間を過ごさせていただきました。 岩手の方って、親切ですよね〜。

盛岡城では<城メグリストのおもしろいおしろツアー>と称し、ちょこっとガイドしてきましたよ☆

東北三大名城の盛岡城、石垣のすばらしいことといったら・・・!

盛岡城の魅力については、<日本全国城ある記>でアップいたしますね。

旅のレビューも少しずつアップしますので、お楽しみに。

城メグリスト

- お城のこと l

- 10/08/03/22:38

盛岡城ツアーに行ってきます

明日から岩手に行ってきます。

<盛岡城おもしろいおしろツアー>のガイドしてきますよ☆

中尊寺金色堂で歴史に触れ、空飛ぶだんごでおいしい珍体験。

前沢牛に舌鼓を打って、龍泉洞で神秘の景観を目のあたりに。

温泉に浸かってゆっくりのんびり、さんさ踊りも見てこよう。

モリモリな2泊3日になりそうです。

みなさんもよい週末を〜。

城メグリスト

- お城のこと l

- 10/07/30/21:03

えとじぞう

かわいい!かわいい!かわいいよー。

千昌夫なのにかわいいよーぅ。

備中松山城の帰りに立ち寄った、頼久寺(らいきゅうじ)にちょこちょこ隠れていたお地蔵BOYです。

馬をナデナデしてる手がいちばん好きです。

あなたの干支は気に入りましたか?

※卯年の方ゴメンナサイ。撮り忘れました。

お地蔵BOYがいるだけでなく、頼久寺はとても有名なお寺。

小堀遠州(こぼりえんしゅう)が若かりし頃に作庭した庭園があるのです。

江戸初期の手法が見られる、蓬莱式枯山水庭園。

白砂敷のセンターに造られた島。石で2つの島(鶴島・亀島)が組まれています。

サツキの刈込は大海を表し、背景の愛宕山を利用した借景もすてき。

右から左に向かって、さざ波が流れていく。

動くものが何もないのに、流れを感じることができるって、なんだか不思議な感覚。

丁寧になぞられた砂の円も、まるで渦を張る水面のようですよね。

・・・と、鶴や亀、水面に見えなくてもいいのです。

「よくわからん」も解釈のひとつですから、ね。

お城はちょっと難しいお話も多くなりますから、ここではなにも考えずにゆったりと休憩を。

備中松山城に訪れたら、ぜひ身を委ねてほしい空間です。

小堀遠州の名前は、旅行好きな方なら聞いたことがあるかもしれませんね。

どこから見ても美しい二条城の二の丸庭園も、小堀遠州の作。

造園家でありながら、名古屋城天守や大阪城本丸を手がける建築家でもあり、

また千利休、古田織部と並ぶ三大茶人の一人ともいわれます。

でも、そもそもこの地に来たのは政治家として。

備中国奉行という役で、備中松山城下町を整備し繁栄させました。

本当にマルチな才能の持ち主ですね。

この地区の特性にならって、このお寺もまるでお城のような外観。

備中兵乱で亡くなった三村氏の三代のお墓もこのお寺に眠っています。

<日本全国城ある記>備中松山城をアップしました!

お城のような外観、備中兵乱についても、こちらをどうぞ。

城メグリスト

- お城のこと l

- 10/07/28/00:55

お城の未来のために

現在天守閣を修繕工事中の鶴ヶ城(会津若松城)でこんな取り組み↑をやっているそうです。

これはもう、<城メグリスト>と記名しにゆかねば!!

2,000円とリーズナブルですし、日本の宝のために、あなたも1枚いかがでしょう?

小さな気持ちが、大きな力になりますね。

瓦の葺き替えはそう頻繁にするものではありませんから、

おそらく生きているうちに一度のチャンスですよ。

鶴ヶ城は戊辰戦争の舞台にもなったお城。白虎隊の悲劇で有名ですね。

春夏秋冬それぞれに趣きある姿を見せてくれる、美しい外観を持つお城です。

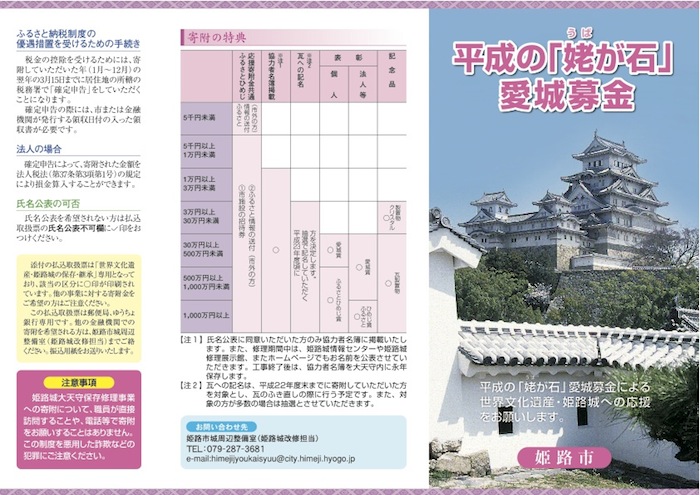

姫路城の愛城募金も、今年いっぱいまで受付中です。

瓦への記名抽選権を手に入れるために(抽選だから確実ではない)、

城メグリストは3万円も寄付しちゃいましたよ。

3万円・・・さすがに振込ボタンを押す手が震えました。

でも、もし抽選に漏れてもいいんです。

日本が誇る世界遺産・姫路城の未来に、微力ながら貢献できるのだから。

・・・愛ってお金がかかるわね。

城メグリスト

- お城のこと l

- 10/07/19/23:55